便利さの一方で、使い過ぎによる様々な弊害が指摘されるデジタルメディア。

特に子供への影響は深刻だと指摘されている。

デジタルメディアとの向き合い方を自分たちで考えコントロールしていこうと活動する中学生たちに密着した。

中学生が歌とダンスで「でめこん」訴える

♪~メディアはオオカミなのよ 気をつけなさい 使いすぎているなら 慎みなさい

往年のアイドル、ピンク・レディーの替え歌を歌って踊るのは、東松島市立矢本第二中学校の生徒たち。

生徒会を中心に全学年の有志でアイドルグループ「NiziU」ならぬ「NICHIU」を名乗り、デジタルメディアの利用に注意を呼び掛ける。

東松島市は、2021年から市内の全小中学校で、デジタルメディアの利用時間などを児童生徒に自分たちで考えてもらおうという取り組みを行なっている。

「デジタルメディアコントロールチャレンジ」、通称「でめこん」。

矢本二中のアイドルグループはその一環だ。

NICHIUメンバー:

スマホが悪いものというわけじゃない。うまく向き合っていけたらいい。その方法を皆に知ってもらいたい。

活動は5年目。学校内でも「でめこん」の考え方は浸透している。

生徒:

前は毎日3時間とか(スマホを)触っていた。今は30分、20分。触らない日もある。

家族と会話も増えて、仲が良くなった。

若い世代に広がるデジタルメディア依存

一方、街で話を聞くと、若い世代へのデジタルメディア利用の広がりは顕著だ。

高校1年生:

学校がある日で6時間、休日で10時間くらい。スマホは手放せない。

高校3年生の子どもを持つ親:

勉強以外の時はほとんど。食事中もYouTubeの動画に夢中。

こども家庭庁の調査によると、10歳から17歳の青少年のインターネット利用時間は年々増加。

2024年度は中学生で約5時間、高校生は6時間以上にもなる。

スマホの長時間利用で学業成績が低下?

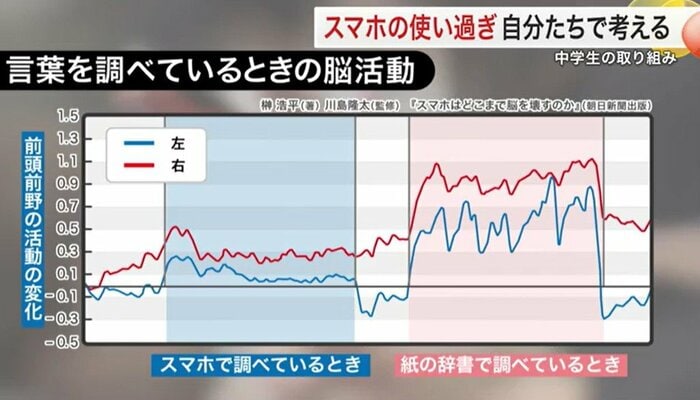

専門家はデジタルメディアと脳の関係を指摘する。

東北大学応用認知神経科学センター 榊浩平助教:

デジタルメディアを使っている時、脳の前頭前野という部分が使われない状態が続く。

榊助教授たちは毎年7万人以上の小中学生を対象に生活習慣や学習習慣の調査・研究を行っている。

榊助教授が言葉を調べている時の脳の活動を測定した実験では、紙の辞書で調べている時に大きく活性化した脳の前頭前野が、スマートフォンで調べた場合、何もしていないときとほとんど変わらないという結果に。

東北大学応用認知神経科学センター 榊浩平助教:

1日に数時間デジタルメディア等で遊んでいると、脳の発達への悪影響が出てくることが分かった。

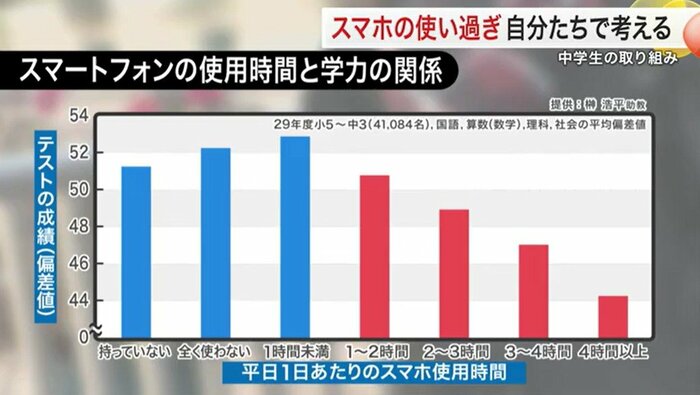

スマートフォンの利用時間と学業成績の関係をグラフ化してみると、利用時間が長い子供ほど成績が伸びていない傾向がわかる。

スマートフォンを触っている時間が長くなるほど、思考力や集中力をつかさどる前頭前野が働きにくくなり、学習に影響が出る可能性があると榊助教は指摘する。

意外なのは「全く使わない」という子供より、「1時間未満」の使用という子供の方が成績が良い傾向にあること。

その理由は自己管理力の差ではないかと榊助教は分析する。

東北大学応用認知神経科学センター 榊浩平助教:

全体の傾向としては、自己管理能力が高い順に利用時間が短くなっていく傾向。短時間で我慢できるということが大事だと考えられる。これがまさに、人間の脳が持つ「自分をコントロールする力」。

全く使わないのではなく、使いたくても、1時間で自分を律することができるかどうかがポイントだと、榊助教授は言う。

情報飽和社会 デジタルメディアとの向き合い方は

自分たちで利用時間を考える矢本二中の取り組み。

この日は、地元のお祭りで練習してきた歌とダンスを次々に披露。昭和から平成、そして令和まで、幅広い時代の歌で、幅広い世代の心に訴えかけた。

榊助教授は、この活動を脳科学の観点からも高く評価する。

東北大学応用認知神経科学センター 榊浩平助教:

やりがちなのは、大人がルールを作って子供に押し付けてしまうこと。

自分たちで決め、守る。そういった過程を通して、前頭前野の自分をコントロールする力が育ってくる。これは、依存状態の裏返しに当たる。

自発的に、しかも楽しく、自分たちのことを考える。

中学生の取り組みには、これからの情報飽和社会において、デジタルメディアに依存せずに賢く使いこなすためのヒントがあった。