俳優の大東駿介さんが、訪れた街のうんちくや、まだ地元住民にも知られていないような魅力を探す「発見!てくてく学」。

今回訪れたのは、食の宝庫として知られる兵庫県の丹波篠山市です。

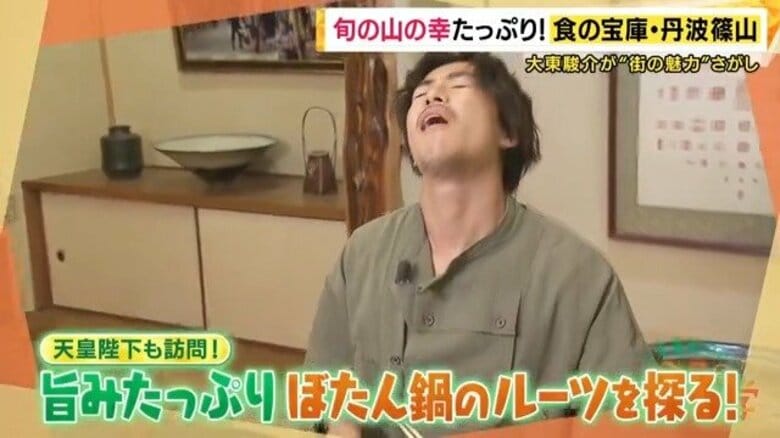

今回は、いましか味わえない丹波栗と、天皇陛下も召し上がったという旨みたっぷりの「ぼたん鍋」のルーツを探ります。

■「和栗の王様」丹波栗との出会い

栗ご飯が「あんまり得意じゃない」という大東さん。

「僕の栗人生を塗り替えるきっかけになるかも」と気合いは十分です。

丹波栗は「和栗の王様」と呼ばれ、全国的に愛される名産品です。

大東さんは丹波篠山市に4つの栗農園を持つ「むつみ農園」を訪問。

代表の原さんが作る栗は、毎年行われている丹波栗品評会でことし、最高賞である「兵庫県知事賞」を受賞しました。

【大東駿介さん】「僕が知ってる栗よりだいぶ立派ですよね!」

原さんは丹波栗の特徴を説明してくれました。

【原さん】「栗の収穫は、木になってるのを取るんじゃなくて、成熟したら下へ自然に落ちてきます。だから『栗拾い』っていうんです」

■栗のうま味の秘訣は”霧”

大東さんも栗拾いに挑戦します!

【大東駿介さん】「こんな立派なんや!でかいですね!磨いたみたいなツヤと大きさ」

丹波栗の魅力は、大きな粒とツヤ、そしてしっとりとした甘さにあります。

丹波篠山は標高の高い盆地で、昼と夜の寒暖の差が激しく、厳しい気候に耐えるため、旨みが凝縮されているといわれています。

【原さん】「秋の季節は霧がよく出るんですよ。『丹波霧』っていうんですけどね。葉っぱとか地面がボトボトになるぐらい霧が出て、そういう水分がいろんな植物を育んでる」

【大東駿介さん】「なんとなくおいしいものができてるわけじゃなくて、ベストな環境が整ってるってことですね」

■始まりにして最高の品種「銀寄」

丹波で育つ栗の中でも、最も風味がよく、おいしいと言われている品種が「銀寄(ぎんよせ)」です。

その名前の由来には、興味深いエピソードが。

【原さん】「江戸時代に発生した木らしいんですけども、立派な栗をつけるんです。それを京阪神に持って行ったら、非常によく売れた。江戸時代のお札は”銀札”というんですよ。”銀札”がいっぱい舞い込んできて、村を潤した」

栗の木は品種改良してできたものほとんどなんだそうですが、「銀寄」は何百年の歴史を持っているんです。

【大東駿介さん】「始まりにして最高なんですね」

そんな「銀寄」の品質を守るために、欠かせない技術が「接ぎ木」です。

接ぎ木とは、新しく芽生えた子どもの木に、成長した大人の木の枝をつなぎ合わせて育てることで、上質な銀寄の遺伝子が受け継がれていくのです。

■焼きたての丹波栗を堪能!

原さんが自宅で、特別に焼き栗を振る舞ってくれました。

自慢の焼き栗機「くりぽん」で15分かけて熱を加えた栗は、香ばしい香りを放ちます。

【大東駿介さん】「甘みがぐわっときますね。香ばしいけど、とろっと滑らかで、ふわふわやな。焼きたてめちゃくちゃおいしいですね。最初にこの栗に出会っていたら好きになるわ」

■丹波栗を使った絶品スイーツ 店主のこだわりに「行き過ぎてる」と大東さん

丹波栗を使ったスイーツもあるということで、篠山城跡の近くに店を構える「雪岡市郎兵衛洋菓子舗」に向かいました。

チーズケーキ専門のお店で、旬の丹波栗とデンマーク産のチーズを使った特別なケーキをいただきます。

【大東駿介さん】「めちゃくちゃうまい。このチーズケーキはとんでもない。チーズのうま味がパッときて、栗のうま味がふわっと広がって」

店主の雪岡さんはなんと自ら栗を栽培し、丹波栗品評会で高い評価を受けているという徹底ぶりです。

【雪岡さん】「素材にこだわっていて、栗も自分で栽培してるんです。元々芦屋でパティシエでやってたんですけど、素材にこだわるので栗作りたいと思って、こちらの方に」

【大東駿介さん】「こだわりが行きすぎてますね」

■丹波栗モンブランで大東さん「栗の世界にたどり着いた」

さらに、いまの時期しか食べられないという丹波栗モンブランもいただきます。

丹波栗と和三盆だけで作られた繊細なペーストが、ふわふわに盛り付けられています。

【大東駿介さん】「新雪踏んだみたい。ふわふわに仕上がってることで、口いっぱいに、ふわっと栗の旨みと香りが広がる。和三盆の甘さがそれをさらに後押ししてて、栗のうま味を知ってるからこそできる調理法」

【雪岡さん】「栗の繊細な香りと、味を表現するには、これが僕の中でベストかなと思って」

【大東駿介さん】「栗の考え方が変わりました。栗の世界にたどり着きました」

■天皇陛下も訪れた「ぼたん鍋」の名旅館

続いて訪れたのは、篠山城が建てられた1609年に同じくこの地で創業した、料理旅館「丹波篠山 近又(きんまた)」。

明治維新の立役者・桂小五郎(木戸孝允)だけでなく、天皇陛下も19歳の頃に訪問されるなど、丹波篠山を代表する宿として知られています。

なんと館内には、創業当時から残っている階段や梁もあるという歴史ある建物です。

【大東駿介さん】「1609年、どえらい昔ってことですね」

ここが、イノシシの「ぼたん鍋」の発祥なんだそうです。

■ぼたん鍋が誕生した由来は…

ぼたん鍋は、明治時代の陸軍の兵士が丹波篠山で捕獲したイノシシを味噌汁に入れて食べたことが始まりとされています。

そして、いまでは当たり前となっているぼたんの花の形にイノシシの肉を飾り付けて提供し始めたのが、この「近又」なのです。

そんなぼたん鍋を、甘みの強い特製味噌だしでいただきます。

■うま味凝縮のぼたん鍋に大東さん「うますぎる…」

鍋には丹波篠山で採れたごぼうやきのこなども入り、たくさんのおいしいだしが出ています。

【近又 松田桜生支配人】「イノシシのお肉は、煮込めば煮込むほど、どんどん柔らかくなっていくので、じっくりたくさん煮込んでいきます」

【大東駿介さん】「うますぎる…。この味噌自体がめちゃくちゃおいしい。全然トゲなくて、すごいまろやか」

【近又 松田桜生支配人】「十代目が考案した味噌の出汁をずっと継承してまして、約100年以上続く伝統の出汁でございます」

柔らかくなったイノシシの肉もいただきます。

【大東駿介さん】「旨みが凝縮されている。しっかり歯ごたえがあるんですけど、噛めば噛むほど旨みが出てくるし、でも硬すぎるわけじゃなく、ぱっとほぐれていく。辛いときこれ食べたら泣いてまうな」

■生産者の想いに触れる

今回の丹波篠山の旅を振り返り、大東さんはこう語りました。

【大東駿介さん】「きょう1日で丹波の味覚、相当学んだ。生産者の方にも会って、おいしいだけじゃ片付かない生産の大変さ。生産者に想いを寄せることでも味わいって変わるじゃないですか。ただ食べるだけじゃなく、知る、感じることと同時に向き合うのが大事なことですよね」

(関西テレビ「newsランナー 大東駿介の発見!てくてく学」 2025年11月6日放送)