老朽化する社会インフラの整備を支えるため、建設業の現場が大きな変化を迎えている。

広島・庄原市で行われた見学会では、高校生たちが「次世代の土木」に触れ、ドローンを活用した未来の働き方を体感した。

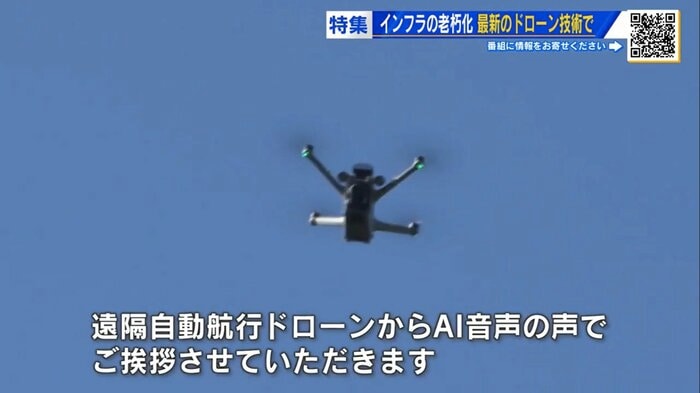

ドローンが飛ぶ現場に驚く高校生たち

10月23日、庄原市西城町の工事現場に高校生たちの姿があった。

見学会を主催したのは国土交通省と建設企業。参加した生徒たちは、空を舞うドローンの動きに目を奪われていた。

「デジタルを使った建設というのはとてもびっくりしました」

「最新の技術を利用することで、作業がとても効率的になると感じました」

少子高齢化で労働人口が減少する中、建設業界ではICT(情報通信技術)を駆使した省人化の取り組みが急速に進んでいる。

国土交通省・三次河川国道事務所の横山洋範課長はこう話す。

「人口が減る中、土木業界の就業人口も減っている。大事なインフラを整備していく上で、省人化が大きなポイントだと思います」

“土木の3Dプリンター”自動化進む

建設現場では今、図面や設計を3次元データで「見える化」する技術が広がっている。BIM/CIM(ビムシム)と呼ばれるシステムだ。

「設計から施工、維持管理までビムシムを活用し、インフラDXに取り組んできた」と横山課長。これにより、膨大な“紙の図面”を使っていた従来の方法から“3D画面”に変わり、現場の状況を細部まで把握できるようになった。

さらに次のステップとして進むのがオートメーション化である。

入力したデータ通りに、機械が自動で構造物をつくり上げる“土木の3Dプリンター”。ベテランの技術者が減る中、これまで職人の手で行ってきた作業を機械が担う。

「自動施工や遠隔施工が現実に近づいている」

横山課長は技術のさらなる進化に期待を寄せる。

本社からドローンを操作、AI音声も

庄原市の現場で飛んでいたドローンを操作していたのは、広島市安芸区にある鴻治組本社の社員だ。

「インターネット回線がつながっていれば、パソコン上のソフトを使ってどこからでも飛ばせます」

そう話すのは、鴻治組・土木設計部の今井和義課長。ドローンは現場の進捗確認や測量、データ収集などに欠かせない存在だ。しかも、操作は市販のゲームコントローラーで行えるという。

「ズームいきます。7倍、14倍、56倍、最大112倍までいけます」

大型モニターの映像がみるみる拡大していく。広島市のオフィスにいながら、庄原市の山あいの現場をリアルタイムで見渡すことができる。

ドローンが毎日記録する進捗状況はデジタル化され保存。作業効率は飛躍的に向上した。

「現場に毎日通って撮影・解析していた作業が8割ほど減りました。かなりの省人化になっています」と土木部の福田兼章次長は手応えを感じている。

さらに、AI音声で現場へのアナウンスも可能だ。

「ようこそ青陵高校の皆さん。遠隔自動航行ドローンからAI音声でご挨拶させていただきます」

突然、空から聞こえてきた音声に、生徒たちの間で驚きの声が上がった。

そのほか避難誘導や熱中症への注意喚起など、ヘッドマイクを通じて現場へ直接呼びかけることもできる。

「女性でもできる仕事だと思った」

土木のDX化によって、若者へ与える業界イメージは大きく変わった。

「建設現場といえば力仕事のイメージでしたが、私たち女性にもできる仕事があると思いました」

重労働中心だった現場も、デジタル化で働き方そのものが変わりつつある。

福田次長は笑いながら語る。

「今までは現場で重機に乗っていましたが、将来は家にいてコーヒーを飲みながら運転、なんてこともできるかもしれません」

老朽化が進む橋や道路、水道管…。未来のインフラを支えるのは、デジタル技術と新しい発想だ。

若者たちが見上げた空飛ぶドローン。それは、土木業界の“新しい働き方”の象徴でもある。

(テレビ新広島)