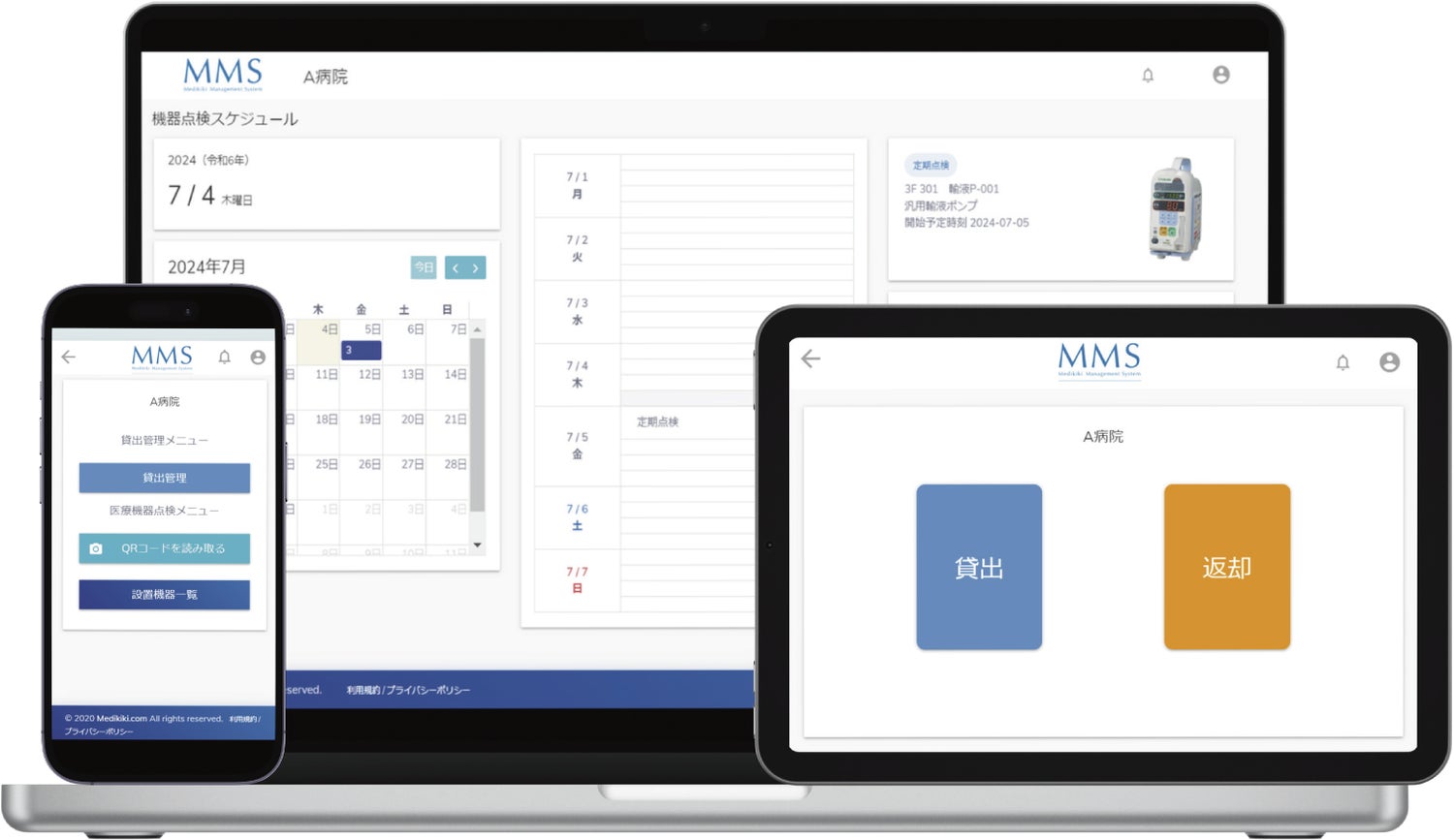

MRT株式会社(以下、MRT)のグループ会社であるMedikiki株式会社(以下、メディキキ)は、医療従事者・医療機器販売代理店・医療機器メーカーの情報連携がスムーズにできるプラットフォーム「Medikiki.com」や、シンプルかつ使いやすいクラウド型医療機器管理システム「MMS(Medikiki Management System)」といった、医療機器や医療機器管理業務を行う臨床工学技士にフォーカスしたサービスを提供しています。

今回は、メディキキの取締役であり、臨床工学技士(Clinical Engineer 以下、「CE」という)の齊藤 建(以下、齊藤)に、臨床工学技士の仕事、医療機器管理の現状と課題、それを解決する手立てとなるMMSについてインタビューしました。

-自己紹介をお願いします

齊藤:

CEとして17年間、透析・ペースメーカ管理・心臓カテーテル(虚血/アブレーション)・人工心肺・医療機器管理など、幅広い領域での実務経験を有しております。

これまでに3施設でCEとして働いてきました。その後、外資系医療機器企業での勤務も経験し、臨床現場と企業の両面の視野を身につけてきました。

2019年に、メディキキに参画しました。メディキキに参画した理由は、医療機器にフォーカスしてビジネスを展開するユニークな企業で、自分の経験を活かせそうだと感じたからです。また、事業内容が純粋に面白そうだなと思ったからです。

僕自身がさまざまな医療現場で働く中で、医療機器の管理が大変で多くの課題を感じていました。「この課題をもっと広くもっと簡単に解決できないだろうか?」。そうした想いから、誰でもシンプルに、多くの施設で使えるように、クラウド型の医療機器管理システムMMSを開発しました。

リッチな機能、高額な医療機器管理システム、その一方ではExcelや紙での管理

-CEの主要業務の一つである医療機器管理は通常どのように行われていますか

齊藤:

院内にある医療機器を管理するためにツールを利用します。そのツールが病院によって様々でして。医療機器管理システムを使って運用しているところもあれば、Excelやファイルメーカー、紙で運用している施設も多くあります。

大きな病院やCEがたくさんいる病院では医療機器管理システムを導入しているケースが多い印象です。そうでない病院は、独自でExcelやファイルメーカーを使って運用していることが多いのですが、属人的になってしまったり、一括管理ができなかったりといった課題もあります。

従来の医療機器管理システムは機能がとても充実していて高額です。僕もそういったシステムを使っていました。しかしながら、全ての機能を使いこなせていたかというとそうではありません。例えば機能が 10あったとしたら、使いこなせても 2とか 3とか、半分ぐらいだったと思います・・・。従来の医療機器管理システムは高額なものが多く、導入のハードルが高いうえに、導入しても使い切れない、そういった状況に疑問を抱いていました。

また、日本ではCEが在籍してない医療機関の方が多いと言われています。CE不在の施設にも医療機器はありますが、看護師や事務課といった医療機器に精通していない方々が管理せざるを得ない、という現状があります。あるいは、そもそも医療機器管理ができていない施設も多くあります。しかし、本来はそういった施設であったとしても、医療機器管理はしっかりと行われるべきだと考えていました。

-医療機器管理は二極化している状況なんですね

医療機器が管理されないリスクをあらためて教えて下さい

齊藤:

例えば、血液や薬液が付着したままの輸液ポンプやシリンジポンプ。感染リスクが常にあるとはかぎりませんが、清潔感に欠けますし、ホスピタリティの観点からも問題はありますよね。また、未点検の機器は、使いたいときに使えないことがあったり、あるいはアラームが鳴るべきタイミングで鳴らないことにより、異常の発見が遅れ医療事故につながるリスクも考えられます。そもそも、「今うちの病院に輸液ポンプは何台ある」とか、病院の財産である医療機器そのものを把握できてないこともあります。

患者さんの転院にともなって医療機器も一緒に院外に持ち出される場合もあります。しかし、その機器が返却されていないけれども誰も気付いていない。そういった状況も実際にありますね。

-CEを確保できなかったり、体制づくりが困難な医療機関ではそういう問題もあるんですね

齊藤:

そうですね。そういった施設でも、本来はきちんと医療機器管理をする必要があると考えています。特に、CEが1,2名、あるいは不在の施設の医療機器管理業務をMMSでサポートしたいと思っています。看護師や事務課の方々が本来の業務をやりながらでも、ストレスなく使えるシンプルなシステム、というところで僕らは棲み分けしたいなっていう思いがあってスタートしていますね。

医療機器を適正に管理(資産管理も含めて)できる医療機関が増えることによって、安全管理にも資産管理に寄与できるんじゃないかなと思っています。

だれでも使える医療機関管理システムMMSを無料で配布

-MMSの機能の特長を教えて下さい

齊藤:

MMSは、PCでもスマホでも利用可能なクラウド型のシステムで、医療機関は無料でご利用いただけます。日常的によく使う台帳管理や点検など、本当に必要な機能に特化し、だれでも使いやすいシンプルな表示にこだわっています。煩雑な台帳管理や情報共有の手間を削減し、病院全体の業務効率と安全管理を向上させることを目的として開発しました。

さまざまな医療機関やCEから「これが本当に無料なの!?」と驚かれます。

-実際にMMSを導入された医療機関からの評価が気になるところですね

齊藤:

MMSサービス紹介ページ内に導入事例を掲載しています。今後インタビューを随時増やしていく予定です。

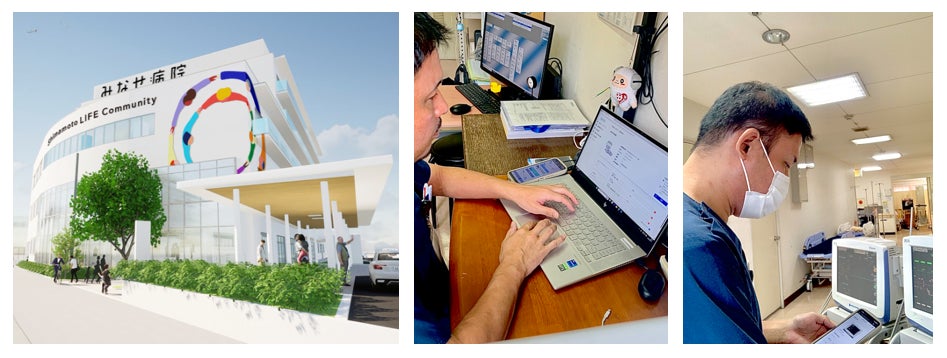

第一弾として医療法人清仁会 水無瀬病院より、初めての臨床工学技士として医療機器管理体制をゼロから築き上げた、臨床工学科の中原様にお話を伺いました。

【導入事例】

臨床工学技士ゼロからの挑戦!医療機器管理DXが、安全と効率を両立させた方法

【記事より一部抜粋】

高機能よりも「誰でも使えるシンプルさ」を重視

―様々な選択肢がある中で、なぜ「MMS」を選ばれたのですか?

以前の職場で、機能が複雑すぎる高価なシステムが結局使われなくなった経験があったんです。 そのため、今回は何より「シンプルで誰でも直感的に使える」ことを一番の条件と考えていました。 そんな時に知人からMMSを教えてもらい、低コストで始められ、機能が必要なものに絞られている点が、当院の「技士が少なくても回る管理体制」にぴったりだと確信しました。

「インシデントゼロ」と「賢い資産管理」を実現

―MMSを導入されて、どのような効果を感じていますか?

一番は「業務効率が劇的に上がった」ことです。 毎日のラウンド点検もスマホ1台で完結します。 そして何より、私が着任してから医療機器が原因のインシデントは一件も起きていません。 MMSで点検履歴や使用状況を追えるので、故障する前に先回りして対応できるようになったんです。

今後も続々とインタビューを掲載していきますので、医療機関経営者のみなさま、CEのみなさま、ぜひ御覧ください。

-今後の展開を教えて下さい

私たちはユーザー様に日々ヒアリングをしています。そこで上がった課題や要望を基に、機能強化のための開発を進めています。「無料だけどこんなこともできるんだ」「シンプルなのにかゆい所に手が届いてるね」。こういったシステムに仕上げていきたいと考えています。そして、主に、高額なシステムを導入できない施設、CE不在の施設にMMSをさらに広めていき、医療安全的にも経営的にも貢献していきたいと思っています。

そのために、今後は学会展示なども徐々に増やしていく予定です。

どうぞご期待ください!

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ