島根・奥出雲町の「奥出雲多根自然博物館」が、宿泊や農業体験ができる「泊まれる博物館」として新たな挑戦を続けている。

元カメラマンや元ホテルマンなど異色のスタッフが支える博物館は、厳しい経営環境を乗り越え、入館料収入の10倍以上の事業収入を生み出すことに成功。

地域資源を活かした独自の取り組みは「日本ツーリズム・オブ・ザ・イヤー」優秀賞にも選ばれ、新しい博物館の形を切り開いている。

博物館の枠を超えた挑戦 「泊まれる博物館」支えるのは“異色のスタッフ”

島根・奥出雲町にある「奥出雲多根自然博物館」。

開館から約40年…山あいにポツンと佇む立地ながら年間1万人以上が訪れる人気スポットとなっている。

9月下旬に訪れてみると、のどかな里山の風景に広がる田んぼはいつになくにぎやかだった。

毎年この時期に開かれている『稲刈り体験会』で、子どもから大人まで総勢30人が鎌を手に、稲を刈り取った。

夢中で稲を刈る子どもたち、その視線の先には…。

「SNSに使う動画と、記録も含めて撮らせてもらっています。カメラマンではないです。博物館の職員です」と話す男性。

稲刈り体験会で子どもたちの様子を撮影していたのは、博物館職員の是永秀麿さん。

実はこの体験会は、「奥出雲多根自然博物館」が企画したものだ。

是永さんは、神奈川県から2025年4月に奥出雲町へ「Iターン」、前職はカメラマンだった。

南米コスタリカでアライグマと対峙したり、南太平洋フィジーの海に潜ったりと、世界各地を飛び回り撮影する日々を送っていたという。

そんな是永さんが人生の第2ステージに選んだのが、この博物館だ。

以前の経験を生かして、SNS用のPR動画の撮影なども担当している。

しかし彼の仕事は撮影だけではない。

「色んな仕事をさせていただいていて、例えば接客だったりとか、お風呂入れに行ったりとか」と話す是永さん。

博物館とは縁遠い仕事も任されているという。

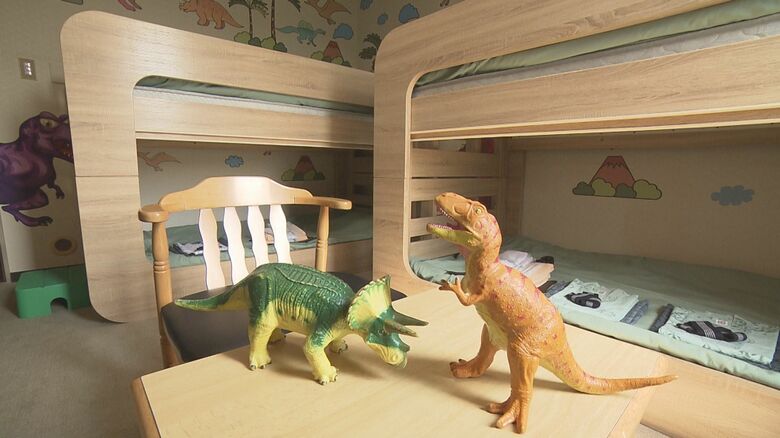

というのも、この博物館は全国でも珍しい"泊まれる博物館"。

恐竜グッズが並ぶ客室に泊まって、夜の博物館を探検できる「ナイトミュージアム」が人気を集めている。

他にもユニークな経歴を持つスタッフがいる。

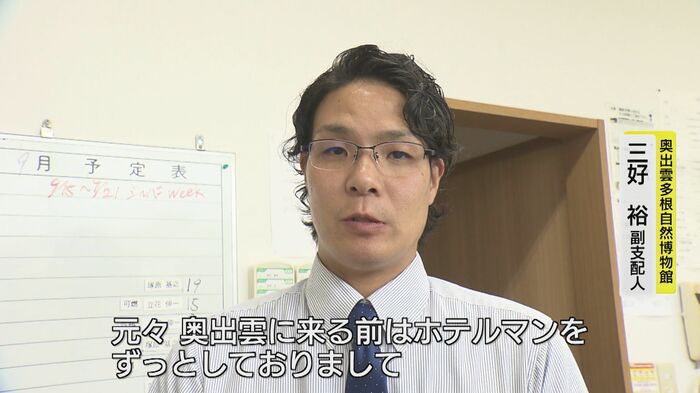

「元々、奥出雲に来る前はホテルマンをずっとしていました。サービスが元々私の天職ですので…」と語るのは、副支配人の三好裕さん。

広島県内のホテルなどで15年近く働いてきた元ホテルマンで、こちらも異色の転身だ。

厳しい経営環境が生んだ創造的挑戦

こうした博物館の枠を超えた挑戦と人材確保の背景には、博物館を取り巻く厳しい環境がある。

奥出雲多根自然博物館の宇田川和義館長は「集客人数は限られています。入館料だけで賄うのは不可能ですね」と語る。

全国約1500の博物館のうち、半数以上が入館料などの収入が運営費の1割に満たない状況だ。

奥出雲多根自然博物館も例外ではなく、2024年の入館料収入は約400万円と、支出の1割にも届いていない。

宇田川館長は「わざわざここに、ぜひ来ていただきたいと言えるテーマをどう作っていくかが課題」、「そういう魅力があってはじめて『行ってみよう』と思ってもらえる」と話し、地域のオンリーワンの魅力づくりが大切であることを強調した。

地域の資源を活かした「暮らせる博物館」

収入源を確保するため、博物館が目を向けたのは「奥出雲の豊かな自然」だ。

近くの築80年超の古民家に宿泊し、農業体験ができる"暮らせる博物館"プロジェクトを4年間に始めた。

これが全国でも優れた観光の取り組みだとして2024年には「日本ツーリズム・オブ・ザ・イヤー」で優秀賞に選出された。

その成果は数字にも表れていて、来館者数は2021年に過去最多の約1万2000人を記録。

10年ほど前に比べると4倍に増加したことになる。

さらに、宿泊などの事業収入は2024年に約5000万円を超え、入館料による収入の10倍を超えるまでになった。

「地域貢献できて、奥出雲ならではの魅力をどう作っていくか取り組んでいきたい」と宇田川館長はさらなる意欲を見せる。

山あいの小さな博物館が取り組む「枠にとらわれない」挑戦。

奥出雲ならではの魅力を活かした新しい博物館の形は、地域に新たな可能性をもたらしている。

(TSKさんいん中央テレビ)