6日、ことしのノーベル生理学・医学賞を受賞することが決まった、大阪大学の坂口志文特任教授(74)。

坂口さんが発見した、人間の体内で過剰な免疫反応を抑えるリンパ球「制御性T細胞」は、がんやアレルギーなどの発症に対する予防や治療につながるとされ、研究者の中では「免疫学の歴史で最後の大発見」(京都大学医生物学研究所・河本宏 所長)とも言われている。

■「昔から勉強できた?」に 兄・偉作さん「特にそういうことはないと思います」

そんな“世紀の大発見”をした坂口さんが生まれたのは、滋賀県長浜市。

兄・偉作さん(76)は、「志文が子供の時はすごく田舎で、周りは田んぼと畑。本当に自然の中で。今のように塾に行くことなどがないから、自然が豊かなところで暗くなるまで遊びまくった」と当時を振り返る。

京都大学医学部医学科を卒業し、アメリカでも研究を重ねた坂口さん。

「昔から勉強ができたのでは?」と偉作さんに聞いてみると「いえ、特にそういうことは無いと思います。特別な存在でもなかった」と意外な答えが返ってきた。

■同級生は「雲の上の存在」「テストの採点『おかしいんじゃない?』と話していた」

ただ、同級生からの評価は、やはり違ったようだ。

滋賀県立長浜北高校の同級生に、坂口さんの印象について聞いてみると、「それはもちろん、勉強ができた。雲の上の存在」と断言する。

坂口さんが大学に進学したときは学生運動の影響で、東大の入試が中止されたのだが、同級生は「行こうと思ったら当然行けるような成績やったよ。でも、志文はどちらにせよ京大に行くつもりだったね」と話す。

また、勉強仲間だったという同級生も、「テストが返ってきたら、『この採点おかしいんじゃない?』という話をしていた」とその秀才ぶりを語った。

■坂口特任教授の“穏やかさ” 免疫学の権威になっても変わらず

とにかく“優秀な人”という評価が見えてくる坂口さんだが、彼を知る人が共通して口にするのが、その「穏やかな人柄」だ。

先に話を聞いた兄・偉作さんもそして、「おっとりした性格ですよ」と話し、同級生たちも「飄々とした雰囲気でしたね」「もう優等生の感じ」とその人柄を語る。

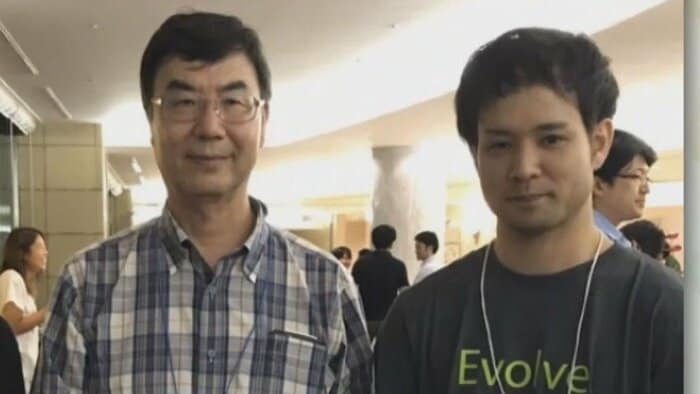

坂口さんの“穏やかさ”が、免疫学の権威となっても、変わっていないことを証言するのは、坂口さんが客員教授をつとめる京都大学医生物学研究所で、免疫の研究に携わる川上竜司特定助教(35)。

「すごいことを成し遂げられた先生であることは分かっているんですけど、日頃、怖いとかはない。本当に新しいこと、サイエンスが純粋に好きなおじいちゃんとお話している感じです」と、接しやすい人柄について話してくれた。

週に1度ほど研究室を訪れると、決まって「どうかね」と声をかけられるという。

「本当に温厚で、一人一人の成長過程を尊重してくださる。教育者としても優れた先生だなと思います。私も先生のおかげで成長できたと思う」

さらに川上さんは、坂口さんの周囲からの“愛されぶり”がわかるエピソードを笑いながら披露してくれた。

「甘いものが好きですね。ディスカッションをしているときに、引き出しをおもむろに開けてチョコレート取り出して『あ、食べる?』って言われたんです。

『いただきます』って言ったら、はじっこの部分を割って、それをさらに3分の2に割って。それを迷いながら僕にくれて。

残りは全部食べてらっしゃいました。無理にいただかなくても、と思ったんですけど。優しさも感じましたね」

■研究への情熱 後輩研究者が語る「自分の実験の結果には圧倒的な自信」

さらに、取材を続けると、坂口さんにはもう1つ、人を惹きつける魅力があったことがわかった。それは、研究に関して発揮される”情熱”だ。

25年以上の親交があり、研究者としての後輩に当たる河本宏さん(京都大学医生物学研究所 所長)は、「表面的に穏やかでも、心の中ではメラメラと燃えている。そういうところが尊敬できる」とその人柄を語った。

坂口さんが発表した「制御性T細胞」は当初、その存在が疑われる時期が続いた。

坂口さんにとって苦難の時期だったわけだが、河本さんは、それでも坂口さんの気持ちが揺らぐことはなかったと話す。

「自分の実験の結果には圧倒的な自信を持っておられた。最後にはデータが勝つと。

だから、だんだんと海外の研究者が”シモン”、”シモン”と口にするようになるのを見ていて、私も気持ちがよかった。正しいことをやっていたら、いつか評価されるんだなと」

■「サイエンスでは妥協のない方」後進に傾ける情熱

そして今も坂口さんは、約40歳年下の後進に対して、同じ情熱をもって接している。

【京都大学医生物学研究所 川上竜司特定助教(35)】「サイエンスでは妥協のない方。見栄えのよい結果がでてもすぐには認めてくださらない。

『ちゃんとまわりの条件を調べたのか』とか、午後、ずっとディスカッションをしてくださることも。お忙しい中、本当によく時間を割いてくださるなと思う。

何をおいても妥協なく取り組むということ、時間はかかっても道は切り開けるということを背中で見せてくださっている先生だと思う。

認められない時期があってもやりとげられた先生とお話していると、人の役に立つ研究者になりたいという気持ちを新たにする」

■受賞決定会見で示した「さらなる情熱」

ノーベル賞という栄誉にたどり着いた坂口さん。6日の会見の場で、研究の今後について問われると、穏やかな声で、さらなる”情熱”を示した。

【大阪大 坂口特任教授】「例えばがんだと、今は進行したがんに免疫療法を使う。

将来は、『がんが発見されたときから、免疫反応を強くして転移を防ぐ』というように、どんながんに対しても適用できて、安全で、効果があって、医療経済的にも可能である。そんな免疫療法をやりたい」

坂口さんの”2つの魅力”は、これからも世界の医療を進化させていくに違いない。

(関西テレビ 京都支局・ノーベル賞取材班)