医師の立場から核兵器廃絶を目指す国際団体の世界大会で、福島の原発事故をテーマに放射線による健康影響や支援のあり方などについて講演が行われました。

長崎市で開かれているIPPNW=核戦争防止国際医師会議の世界大会は、3日が2日目です。

会議には35の国と地域から医師や医学生など300人以上が参加しています。

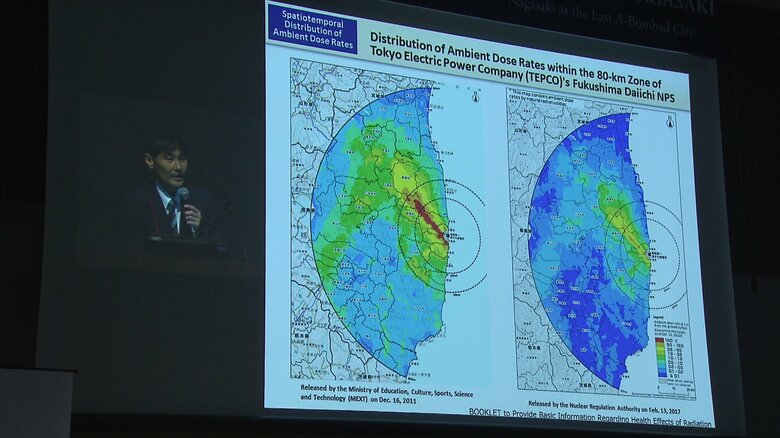

福島第一原発の事故による影響や住民支援などをテーマにしたワークショップでは、長崎と福島の大学の教授などが登壇しました。

長崎大学原爆後障害医療研究所災害復興科学分野 高村 昇 教授

「私たちは事故直後 福島の中でパニックが生じていると気付いた。放射線被ばくや健康影響に関する知識や情報不足によって」

長崎大学は、事故直後から住民の被ばく線量の評価や健康管理など福島への支援を続けています。

これまでの取組みを踏まえ、不安を抱える住民のために体だけでなく心の健康、暮らしを専門家が支える重要性を強調しました。

事故による精神的苦痛を訴える人は年々減っている一方、事故から10年以上経っても支援を必要とする人たちがいます。

参加者は、放射線がもたらす様々な影響を学びながら、核による被害者が増えないように医師や専門家の立場で何ができるのか考えていました。