1903年、大阪で開催された第5回内国勧業博覧会。その会場には「学術人類館」と名付けられた展示があった。そこでは琉球やアイヌ、台湾の人々が「展示物」として陳列されていた。人間を見世物にするという非人道的な行為は「人類館事件」として記憶された。

この事件を題材にした演劇「人類館」は、初演から50年を経て脚本を変えず、キャストを更新しながら再演を続けることで、現代に問いを投げかけている。戦後80年の節目に、若い世代が挑む新たな「人類館」の舞台裏を追った。

「笑うしかない衝撃」を芝居に昇華

「過去のことだけど許されていい物かと、憤りを通り越して笑うしかないという衝撃を受けた。それをなんとかして芝居にしてみようと思った」

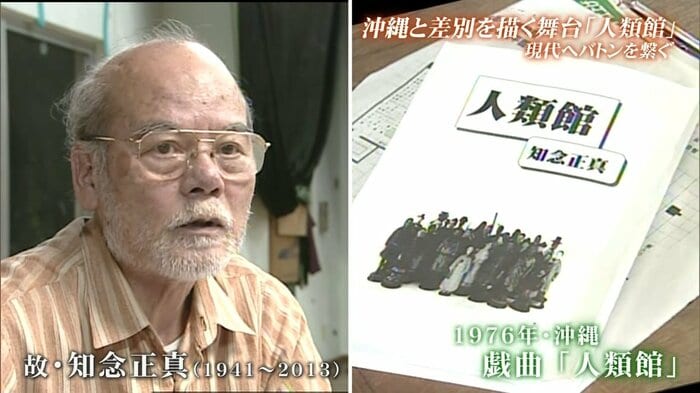

「戯曲人類館」を1976年に制作した劇作家・知念正真氏(1941-2013)が語った言葉だ。知念氏は人類館事件をはじめ、沖縄戦や本土復帰など沖縄の近現代史を盛り込んだ作品を発表した。「なぜ人は差別するのか?」という問いかけを根底に据えた本作は、1978年に岸田戯曲賞を受賞。人間の心の闇を覗くようなこの舞台は大きな関心を集め、半世紀近くにわたって何度も上演されてきた。

「標準語」とウチナーグチの〝壁〟

戦後80年となる今年、この歴史的舞台に20代の若い演出家や初挑戦となる俳優たちが加わることになった。

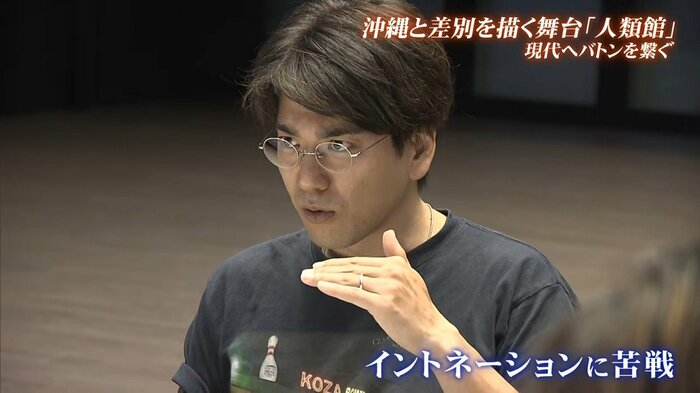

彼らが直面する最初のハードルは「言葉」だった。戦時中のシーンは沖縄本島中部の方言で演じられる。「標準語」での演技と同水準の表現力とクオリティを目指す彼らの姿は真剣そのもの。

東京在住の俳優・神田青氏は苦心を隠さない。「東京では標準語を喋りなさい、むしろ沖縄の方言(ウチナーグチ)を今なまってなかったかという意識でやっているのに、それの真逆です」と神田氏。使い慣れない言葉での演技に加え、時代背景を踏まえた台詞の理解も求められる。手渡された台本には本土復帰に関するシーンがあり、基地問題をめぐる沖縄の人々(ウチナーンチュ)の憤りが描かれていた。

体験していない歴史をどう表現するか

「ウチナーンチュなんですけど、共感できる部分と共感できない部分があって、戯曲が持っている怒りとか熱というのが、生まれた時から基地があって当たり前になっている今のリアルな距離感や温度感と違う。持っているものを表現できるだろうかということをすごく感じている」と神田氏は本音を語る。

自分が生まれる前に起きた出来事に対し、どうすれば生々しい感情を乗せられるのか。その悩みに寄り添ったのは、先輩俳優の上江洲朝男氏だった。

「復帰運動にしても戦争にしても、僕は体験していない。けど、体験した人から話を聞いて想像していく。きっと同じなんです。そうやって考えたりして作っていくところに価値があると思っています」(上江洲氏)

上江洲氏自身も知念正真氏から直接指導を受けた経験を持つ。かつて知念氏は稽古の時にも「教えるのではなく、考えなさい」と何度も言っていたという。その精神は今もバトンを渡す際に大切にされている。

変わらぬ台本が映す沖縄の現実

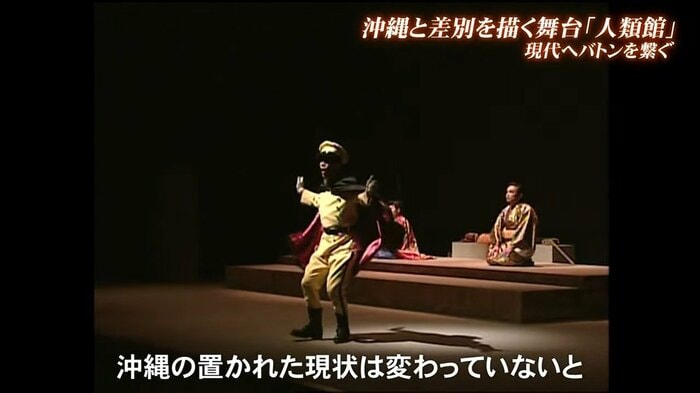

演劇が生まれてから約50年、台本はほとんど変わっていない。人類館の調教師役を演じる上江洲氏はその事実に重みを感じている。

「約50年前に書かれた芝居なのに、内容の書き換えをしなくてもそのまま演じられるということは何を意味するのか。沖縄の現状は変わっていないということです。人々の差別に対する意識、あるいは歴史観も変わっていないことを感じます」

内容は普遍的でありながらも、演劇「人類館」は演出や役者を変えるなど新たな情熱が注がれ続けてきた。戦後80年の節目となる今回の公演に向け、神田氏も決意を新たにする。

「僕が演じる意味を探しながらやれたらと思います。これまで見たことのない若い観客が『こんな沖縄の作品があったのか』と感じ、何かを持ち帰ってくれたら嬉しい」

半世紀を経てもなお答えの出ない問いかけに、演者が変わっても変わらない台詞。100年以上の時を経ても依然として横たわる重層的な問題に、沖縄は今も絡め取られている。

若い世代による新しい「人類館」が投げかけるものに、どう応じるのか。今この時代を生きる観客たちにゆだねられている。