まぶしい太陽の光が照りつける沖縄の海岸線。透明度の高い青い海は観光客や地元の人々を魅了する一方で、目に見えない危険も潜んでいる。岸から沖へと強く引き込む「離岸流」は、多くの海水浴客を不意に襲い、時に命を奪う脅威となっている。この“見えない危険”をの周知と除去のため、沖縄工業高等専門学校の学生たちが革新的なシステム開発に取り組んでいる。

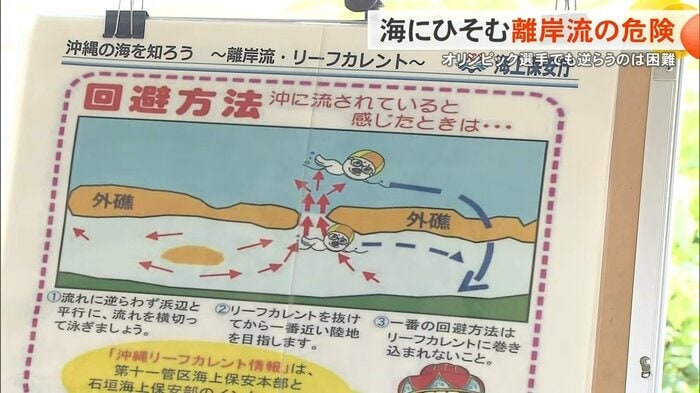

オリンピック選手でも抗えない「離岸流」

2025年8月、糸満市の海岸で離岸流の危険性と対処法を学ぶ講習会が開かれた。参加者は実際に離岸流を体験し、その脅威を肌で感じた。力を入れて抵抗しようとしても、じわじわと沖へと引き込まれていく感覚。わずか5秒ほどで10メートルも流される速さに、参加者からは驚きの声が上がった。

離岸流とは、岸に打ち寄せた波が沖へと戻るときに生まれる速い流れのことだ。第十一管区海上保安本部の調査によると、離岸流の速さは秒速1メートルから2メートル。この数字は水泳のオリンピック選手でさえ逆らえないほどの強さをだという。

講習会では、環境に配慮した色付き液体を使用して離岸流を可視化する実験も行われた。着色された液体が海流によって急速に沖へと流されていく様子は、目に見えない危険の存在を確かに感じさせた。

巻き込まれた時の対応は?

沖縄県内では過去5年間で52人が離岸流に巻き込まれ4人が死亡、1人が行方不明となっている。事故の多くが海水浴やシュノーケリングなどを楽しむマリンレジャー中に発生していて、事故に遭った人の8割以上がライフジャケットを着用していなかった。

第十一管区海上保安本部交通安全対策課の山本亮安全対策調査官は、離岸流に巻き込まれた場合の対応について厳しく警告する。

「流れに逆らって泳ぐことは決してしないこと。体力を消耗するだけで、陸上へ戻ることは極めて困難になります」

万が一離岸流に遭遇した場合、最も重要なのは浜辺と並行に泳いで離岸流から抜け出すことだ。離岸流は沖へ行くほど弱まるという特性があるため、流れが落ち着いたところで陸に戻ることが命を守るポイントとなる。

技術の力で事故を防ぐ「RiCAS」開発という挑戦

沖縄工業高等専門学校5年生の吉井慈恩さんと仲宗根由弥さんのチームは、離岸流による事故を防ぐための革新的なシステム「RiCAS」(リキャス)の開発に取り組んでいる。

RiCASは、海面の映像をAIで解析し、波の方向や速さをリアルタイムで予測する装置。カメラで撮影した映像データをコンピューターに送信し、AIが流れの方向と速度を瞬時に分析する。危険な離岸流を検知すると、近くにいる人々に警告を発する仕組みになっている。

吉井さんによると、警告方法はLEDによる視覚的な警告を基本としつつ、将来的には音声案内やスマートフォンの振動機能なども実装する予定という。

この研究に取り組むきっかけとなったのは、2023年に名護市の海岸で発生した痛ましい事故だった。吉井さんと同年代の高校生が、沖縄高専近くのビーチで離岸流に巻き込まれて命を落としてしまった。

吉井さんのチームには、亡くなった高校生と中学時代を共に過ごした仲間もいた。友人の死に大きなショックを受けながらも、自分たちが学んだ技術を活かして同じ悲劇を繰り返さないために研究を続けてきた。

「ショックも受けましたが、離岸流による事故や被害をいかに減らせるかと考えたとき、私たちが沖縄高専で学んだ技術を生かして解決できないかと思ったんです」と吉井さんは語る。

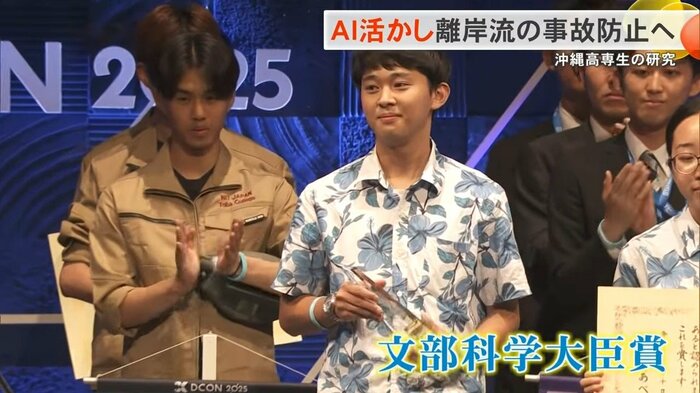

「沖縄の海の安全を守りたい」熱意が全国の舞台で評価

吉井さんたちの努力と熱意は、全国の舞台でも高く評価された。

全国の高専生がAIを活かした事業のアイデアを競う「全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト」で、吉井さんたちのチームは全国95チームの中から文部科学大臣賞に選出された。

プレゼンテーションでは「潮の満ち引きといった周期的な流れを学習させることで異常な流れの検知を可能にし、総合的に安全なビーチの監視体制を提供する」というRiCASの特徴と、マリンレジャーの安全性向上に寄与する技術を紹介。波の状況を正確に解析する技術力が、審査員から高く評価された。

受賞の喜びを噛みしめながら、吉井さんは今後の展望についてこう語った。

「本番まで取り組んできた技術の内容、提案を最も高く評価していただいたことに誇りを感じました。研究だけに終わらせるのではなく、社会に出せるレベルにするよう、怠らず継続していきたい」

沖縄の美しい海と人々の命を守りたいという若者たちの熱意と技術が、海水浴客の安全性を確保する新たな可能性として形になりつつある。吉井さんチームの挑戦に、大きな期待と関心が寄せられている。