勝利の前日に届いた「重大事態」の知らせ

歓声と涙に包まれた決勝のピッチ。その前日、仙台育英高校の生徒と保護者のもとに一通の文書が届いていた。

タイトルは「いじめ重大事態報告に寄せる校長所見」。

そこには、サッカー部の3年生の男子部員が他の部員から暴言を受け、学校が「いじめ重大事態」として調査を始めたことが記されていた。

2025年11月2日、仙台育英高校は全国高校サッカー選手権宮城県大会で聖和学園を破り、2年ぶりの優勝を果たした。

37回の全国出場を誇る名門。その華やかな記録の陰で、いじめを受けた生徒はどんな思いで見つめていたのだろうか。

優勝のスタンドに残った“静けさ”

この「校長所見」が保護者に送られたのは、決勝の前日。

学校側と連絡がつかない中、記者は真偽のわからない文書を片手に、静かな緊張の中で取材を進めた。

声をかけた保護者7~8組はいずれも「知らない」「聞いていない」「学校から連絡は来ていない」と首をかしげた。

「どういうことなんですか?」と驚く声もあった。スタンドの熱気の中に、記者だけが戸惑いを感じていた。

学校がアプリ上で全保護者に送信した文書は、優勝の歓喜の中で見過ごされていたのかもしれない。

熱気が漂うスタンドの中に、“もうひとつの現実”が静かに存在していた。

「うざい」繰り返された言葉の暴力

優勝の2日後、学校は取材に応じた。

学校によると、いじめを受けたのはサッカー部に所属する3年生の男子部員。

高校1年生だった2023年春ごろから、複数の部員から「うざい」といった言葉や、容姿を揶揄する暴言を繰り返し浴びせられていたという。

男子部員は2024年、病院で「抑うつ症状」と診断され、現在も通院を続けている。退部はしていないが、部活動には参加できない状態が続いている。

暴言をかけたのは主に同学年の複数の部員だというが、学校は詳細を「調査中」としている。

1年半前にもSOS それでも止まらなかった

仙台育英を運営する学校法人によると、男子部員から初めて報告があったのは2024年5月。

当時、学校側は被害生徒に配慮しながら再発防止に向けた対応を行い、訴えに沿って調査も実施したという。

その後も保護を継続していたが、2025年10月に再び同じ生徒から訴えがあり、新たに調査を始めた。

「前回の対応が十分でなかった可能性はある。真摯に受け止めて実態の把握と被害生徒の心のケアに向き合っていく。あと数カ月で卒業を迎えるので、残された時間でできる限り支えていきたい」と、学校の担当者は話す。

学校は今回の件を受け、被害生徒のケアを最優先としながら、部内の指導体制や生徒間の人間関係の構造的な課題についても調査を進めている。

優勝の陰での判断「出場辞退には時間的制約」

仙台育英サッカー部は11月2日、県大会の決勝で聖和学園高校を破り、2年ぶりの優勝を果たした。

学校は「辞退を判断するには調査時間が不足していた」と説明。被害生徒と保護者の了承を得たうえで大会に出場したという。

年末に開幕する全国大会への出場については「現時点では判断できない。調査結果を踏まえて対応する」としており、調査が終わり次第、県高体連に報告する方針だ。

学校は、「いじめの事実をしっかり解き明かすことが最優先。いつまでに終えるといったスケジュールは立てていない」と強調している。

「今年がラストイヤー」監督が明かした決意

試合終了直後、チームを率いる監督がインタビューに応じた。

「今年がラストイヤーです」と公言し、今季限りでの退任を正式に発表した。

「本当によくやってくれたなと思いますし、じつは私も今年度をもって引退しようと思ってますので、私にとっても最後のチャンスで、その最後のチャンスを彼らが連れて行ってくれるかなと思っていたのですが、本当にその通り果たしてくれたことは、本当に私は幸せ者だなと思います。全国に彼らを連れて行って、行ったことのない景色を、見たことのない景色まで見えるところまで、私も頑張って彼らと行きたいと思います」

この日は、四国在住の監督の妻も会場を訪れていた。

「私の最後のゲームを見に来たと。全国大会はこれ(選手権)しかないので、その最後の勇姿を飾れるかどうかということで、家内もわざわざ見に来たんですけどね。その通り(全国大会出場)になって本当に良かったです」と、笑顔を見せた。

14年にわたってチームを率いた監督の集大成。その節目の大会で、部の内側では深刻な問題が起きていた。

校長が認めた「構造的な課題」

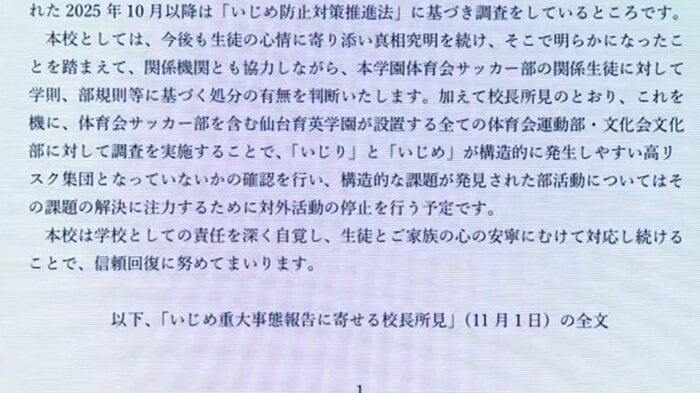

決勝の前日、11月1日に全保護者へ送られた「校長所見」には、いじめの実態だけでなく、指導体制そのものへの反省が記されていた。

校長は文書の中でこう述べている。

「『いじり』と呼ばれる不適切な言動が繰り返されていたことが判明しました。被害を受けた部員の方に心より深くお詫び申し上げます。当時の顧問団は、部員一人ひとりの心の状態に十分に目を配る体制を整えていたとは言えず、結果として、いじりの実態を把握できないまま被害が拡大したものと認識しております。

一方で、加害側とされた生徒の中には、『いじり』と『いじめ』との間に明確な線引きをせず、他者の尊厳を損なう行為の重大さに対する理解が欠如していたことが推察されます。

指導にあたる顧問団にも同様の認識の欠如があった結果であり、指導体制そのものに構造的な課題が存在していたと考えます」

校長は、いじめを「一部の生徒による問題」とせず、部全体の体制の欠陥として捉えた。

全部活動を対象にいじめの調査を行い、結果次第では対外活動の停止もありうるという。

「強さ」とは何かを問い直すとき

仙台育英サッカー部は、全国屈指の強豪として知られ、プロ選手を数多く輩出してきた。

勝つことを宿命づけられたチームにおいて、誰かの苦しみが見過ごされる瞬間が生まれたのかもしれない。

勝利の歓声が鳴りやまぬスタンドの片隅で、監督は笑顔を見せていた。

一方で、そのチームの内部では、ひとりの部員が静かに苦しんでいた。

勝つことと、誰かを守ること。

その両立の難しさは、部活動の現場だけでなく、教育のあり方そのものを問いかける。

「強さ」とは、試合のスコアだけで測れるものではない。

仲間を思いやる力、声にならないSOSを受け止める力こそが、本当の強さではないか。

全国大会の舞台に立つかどうか―。

その決断の先にこそ、「強さ」の意味が問われている。