9月1日は「防災の日」。この時期、特に対策が必要なのは「大雨」と「台風」、そして「暑さ」だ。自然災害の激甚化や危険な暑さなど、環境の変化に応じた防災が求められている。

続く猛暑日から災害への備えを考える

8月、長崎県大村市で天気と災害についてのセミナーが行われた。

県の環境保健研究センターが開き、家族連れを中心に約30人が参加した。「暑さ」や「雨」など身近な天気の話題を入り口に、地球温暖化がさらに進むとどうなるかを考える場となった。

気象予報士で防災士の坂本京子さんは「温暖化で日本列島中がずっと暖かい空気に包まれている。台風から離れているところでも雨が降った」と指摘した。

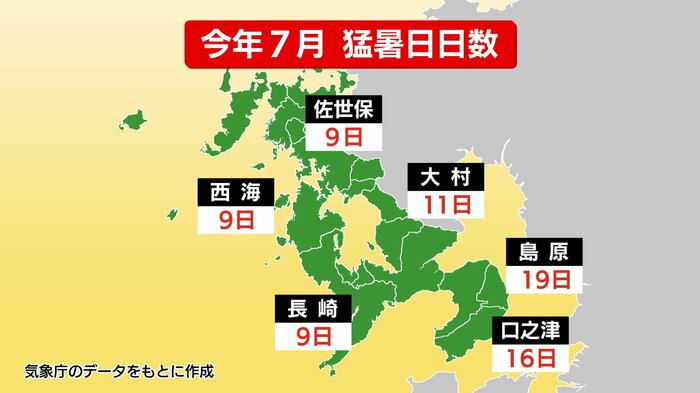

日本気象協会によると、全国で2025年に入って40度を超える暑さとなった日は8月31日時点で「9日」となった。県内も例外ではなく、2025年7月に35度を超える猛暑日は最も多いところで「19日」を記録した。

大村市からのセミナー参加者は「僕らが小さい時には扇風機だけで暮らせた。子どもたちが将来暮らしていく大村を守るためにも、環境に対して意識を高めていこう」と語った。

「もしもの備え」は日ごろから

セミナーでは、体験を通して「もしもの備え」について考えるコーナーも設けられた。

参加者はVR(仮想現実)で長崎市のJR浦上駅周辺が浸水したらどうなるかを体験したり、避難所生活を想定して段ボールベッドを組み立てたりした。初めて段ボールベッドを作った親子は体験してみて「硬い」と話していた。

坂本さんは「気候変動が災害と結びつくとはなかなか思い及ばないかもしれない」と前置きした上で、「環境のことや防災のことを家族で話し合うきっかけになれば」と期待を寄せた。

また「平常時にしていないことは災害時にはできない」と強調して、4つについて日頃から考えておくよう呼びかけた。

~日頃から考えておこう~

①自分の家の周りの危険度・リスクをハザードマップなどで知っておくこと

②何を合図に動くのか

③どこに避難するか

④何を持っていくか

猛暑が続くと増える「線状降水帯」

気象庁のデータによると、2025年7月の1か月間で最高気温が35度を超える「猛暑日」が長崎で最も多かったのは、島原の19日、次いで口之津で16日、大村で11日などとなった。

特に口之津では、7月19日から13日連続で「猛暑日」を記録した。

2024年の同じ時期と比べると、島原が13日、口之津はわずか1日だった。

「気温の上昇」は、「雨の降り方」にも関係してくる。気温が高いほど大気中に含まれる水蒸気の量も増えるため、一度に降る雨の量が増える可能性が高くなる。

8月、長崎南部で「線状降水帯」が発生した際も、各地で被害が相次いだ。大雨災害のリスクが高まっている背景には、こうした環境変化があるのだ。

9月も残暑が厳しい予報が出ていて、大雨や台風で避難した場合、避難所での暑さ対策も意識する必要がある。

災害での備えの一つ「暑さ対策」

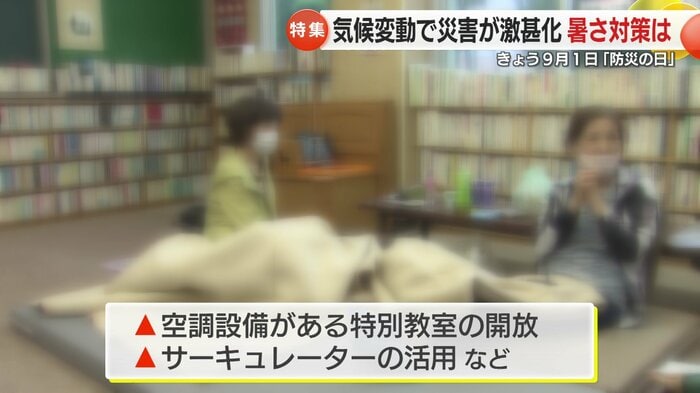

避難先での暑さ対策も急務となっている。

8月30日、長崎市では防災について学ぶ市民参加型のイベントが開かれた。

文部科学省が2025年に発表した調査によると、災害時の避難所に指定されている県内の公立の小中学校で、体育館や武道場などに空調設備を設置しているのは1.5%にとどまった。全国平均の23.7%を大きく下回っている。

そのため県内の市や町では、避難者を受け入れた際には空調がある図書室や多目的室を開放したり、サーキュレーターを活用したりして対応することにしている。

日本防災士会長崎県支部の川浪良次支部長は「瞬間冷却材などがあると便利。暑さも個人個人で体感も違ってくる。それと飲み物も用意してほしい」と話した。

9月は台風が多い時期で、厳しい暑さはまだまだ続きそうだ。停電してエアコンが使えなくなったときに“涼“をとることができるよう、中身を凍らせたペットボトルや充電式の携帯扇風機を準備しておくとよいだろう。これからの備えには「暑さ」から身を守る対策もあわせて考えておく必要がある。

(テレビ長崎)