富山県内ではこの夏、山間部を中心にクマの出没が相次いでおり、目撃情報は例年の1.5倍に増加している。そして、これからはクマが冬眠に備えてエサを探して活発に動き回る時期となる。クマの出没に大きく影響するエサとなる木の実の調査結果から、この秋はクマが大量出没する可能性が高まっていることがわかった。

登山道でも目撃相次ぐ、エサを求めるクマ

今月4日、標高約1600メートルの登山道でBBTが撮影した映像には、体長1メートルほどの成獣とみられるクマが映っていた。行きかう登山客を気にする様子もなく、エサを食べながら茂みへの出入りを繰り返していた。

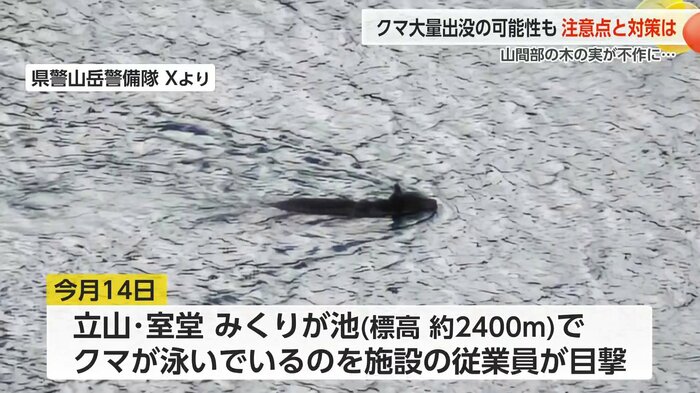

北アルプスではこのほかにも、14日に立山・室堂のみくりが池(標高約2400メートル)でクマが泳いでいるのを施設従業員が目撃。

さらに今週には、薬師岳登山道沿いの薬師峠キャンプ場(標高2294メートル、通称・太郎平キャンプ場)に体長約1メートルのツキノワグマが出没し、登山客のテントと食料を持ち去る被害も発生。キャンプ場は現在閉鎖されている。

県によると今夏のクマの目撃・痕跡情報は95件で、例年の約1.5倍に上るという。

ドングリ「凶作」で平野部への出没懸念

クマの活動が活発化するこれからの時期、特に心配されるのが平野部への出没だ。その予測に重要となるのがエサとなる木の実のなり具合である。

県森林研究所の中島春樹課長による調査に同行したところ、「ブナを見ているが全く(実が)なっていない。いわば『凶作』、『無作』というか。ゼロです」と語った。黒部市の調査地点では20本のブナの標本木を確認したが、ほとんど実がなっていなかった。

ミズナラについても「昨年は『並作』で結構よかったが、それに比べると多少悪くなる可能性が高い」という。

20年間調査を続けてきた中島課長は、今年のドングリ類の状況は2年前と似ていると指摘。2年前の2023年、県内ではクマが平野部に大量出没し、目撃・痕跡情報は636件と過去10年で2番目に多く、9人がクマに襲われてケガを負い、うち1人が亡くなっている。

その年はブナ・ミズナラともに「不作」だったが、中島課長は現時点で今年のブナをより作柄が悪い「凶作」、ミズナラを「不作」と推測している。

クマとの遭遇時の対処法

クマに遭遇した場合、被害を最小限にするためにはどうすればよいのか。立山カルデラ砂防博物館の白石俊明学芸員は次のように助言する。

「まずその場からできるだけ早く立ち去ることが大事。クマの姿をしっかり見ながら後ずさりして、できるだけ早く物陰に隠れる。木や電柱、道路標識の細い棒でもいい。隠れてじっとすることでクマは人を見失ったり、突進を受けたときもそれらが盾の役割をしてくれる効果が期待できる」

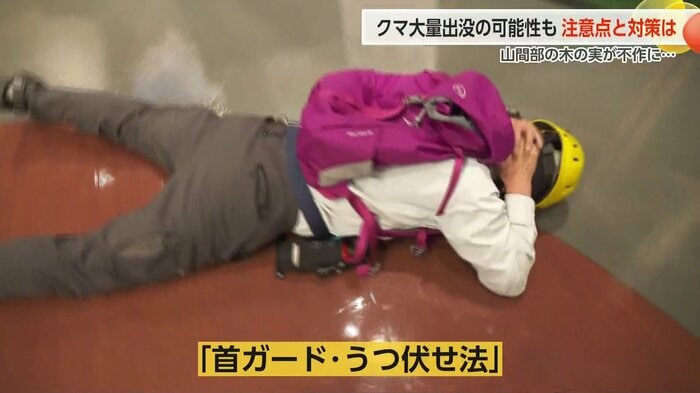

装備としてはヘルメットやクマ撃退スプレー、鈴の準備はもちろん、荷物がなくてもリュックを担ぐことで、クマの攻撃から背中を守ることができるという。

さらに大けがをしないために効果的なのが「首ガード・うつ伏せ法」と呼ばれる防御姿勢だ。白石学芸員は「地面にペタッと伏して首の後ろで手を組む。クマに襲われて重傷化する場所は大部分隠すことができる」と説明する。

白石学芸員は「クマとの遭遇は当たり前という時代に突入している」と指摘し、「コロナ禍で常識を変えることができた。マスクをつけた生活とか人としゃべらないとか。これからクマが生息し続ける場所で暮らしていくにはそういう常識改革が必要」と訴える。

柿の木の除去や、生ごみを屋外に放置しないなどの対策も、各家庭で取り組めるクマを引き寄せない効果的な方法だ。瞬時に取るべき行動を覚えておくことは、自分の命を守るために有効である。