終戦から80年。原爆の”シミュレーション”として静岡県島田市に投下されたパンプキン爆弾について、記憶を後世につなごうと奮闘する若き学芸員の思いに迫った。

戦災の記憶を伝える企画展

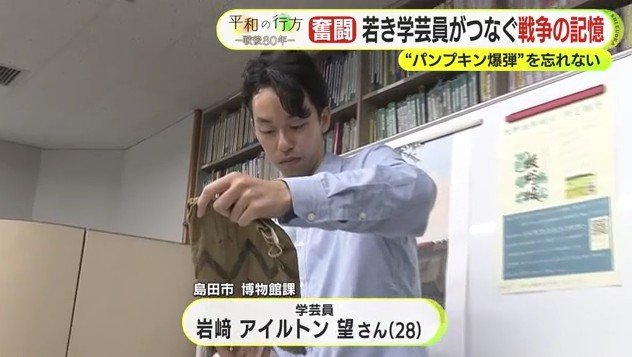

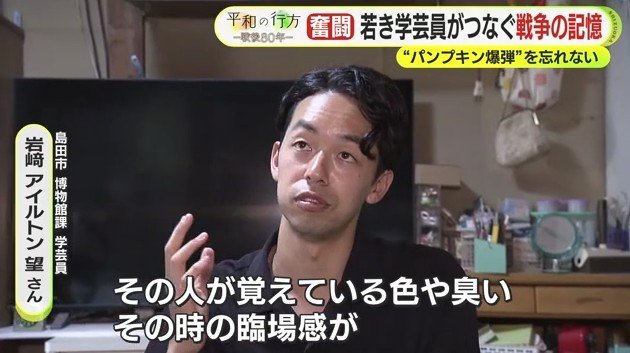

「実際に原子爆弾の投下前に同じ重さの爆弾を投下して、どういう弾道をその爆弾が描くのかなどをパイロットが訓練するために、このパンプキン爆弾を使いました」と来館者に説明するのは島田市博物館課 学芸員の岩﨑アイルトン望(28)さん。

いま、島田市博物館では「戦争を忘れない-島田が歩んだ太平洋戦争-」という市に残る戦争の記録を紹介する企画展が開催されている。

このイベントを企画した岩﨑さんは4年前、学芸員になるために埼玉県から島田市へと移り住んだ。

1945年7月26日午前8時34分、一瞬にして約50人の命を奪った1発の爆弾はカボチャ色に塗装されていたことから”パンプキン爆弾”と呼ばれた。

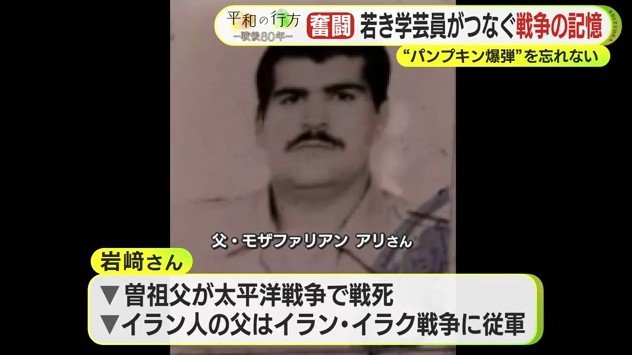

岩崎さんの曽祖父は太平洋戦争で戦死し、20年前に他界したイラン人の父はイラン・イラク戦争に従軍していたため、幼い頃から戦争を身近に感じる環境にあったといい、そうした自身のルーツから「戦争についての企画展は人生で一度はやってみたかった。熱を入れて頑張った」と明かす。

爆心地付近の人たちの思い

パンプキン爆弾が落とされた島田市扇町。

爆心地のすぐそばに住む冨田昌弘さん(89)は爆弾が投下された時のことを今も鮮明に覚えていた。

岩﨑さんが「爆弾が落ちた日、富田さんはどこにいた?」とたずねると「授業が始まる前で自習をしていた。警戒警報がなると同時にゴーって音がして爆弾が落ちた」と答える。

幸いにして家族は全員無事だったものの隣に住んでいた同級生は命を落とした。

ただ、富田さんはこれまで戦争について人前で口にすることはほとんどなかったそうだ。

その理由を聞くと「そういう話はしたくない。子供にも話したことない。思い出したくない。言ってもわからないと思う」とうつむいた。

一方、同じく爆心地の近くにある普門院。

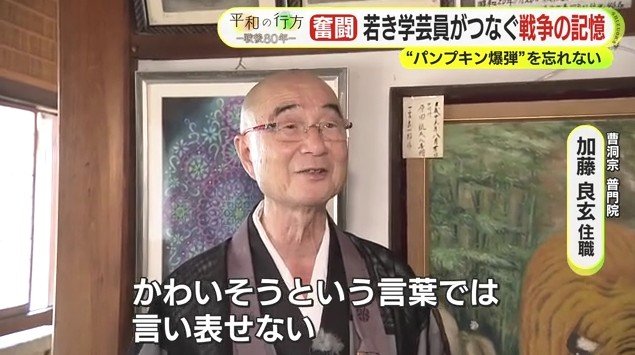

「曹洞宗の宗の横に穴が開いているが、爆弾が刺さった痕だと言われている」と説明してくれたのは曹洞宗 普門院の住職・加藤良玄さんだ。

当時、敷地内にいた先代の妻が爆発に巻き込まれて犠牲になったといい、「先代は子供はいなかった。一生懸命(寺を)守ってきた人たちが、一瞬のうちに、それも妻が1人で守っている時に、そういう目にあったこと自体がかわいそうという言葉では言い表せない」と口にする。

戦災地を訪ね生の声に触れ伝えていく

今回の企画展にあたって岩﨑さんが大切にしてきたことがある。

それは戦争の爪痕を自らの目で見て確かめると共に生の声に触れることで、「その人が覚えている色や臭い、その時の臨場感が生だとより伝わってくるので、すごく大事な記録だと思う」と話す。

年々、薄れゆく戦争の記憶。

それは裏を返せば日本が平和であることの証だが、岩﨑さんは「戦災にあった人が物語る歴史は、生の証言と同じ重み・説得力がある。次の世代の僕らが語り継ぎ、残していくことが必要」と自らに言い聞かせた。

(テレビ静岡)