お盆は正式には「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と呼ばれ、古代インド語に由来する先祖供養の行事です。迎え火や送り火、精霊馬などの風習のほか、地域独自の送り火や郡上踊りなど、多彩な習わしが今も受け継がれています。

■お盆の正式名称「盂蘭盆会」とは

そもそもお盆の由来は何でしょうか。お盆は正式に「盂蘭盆会(うらぼんえ)」といいます。

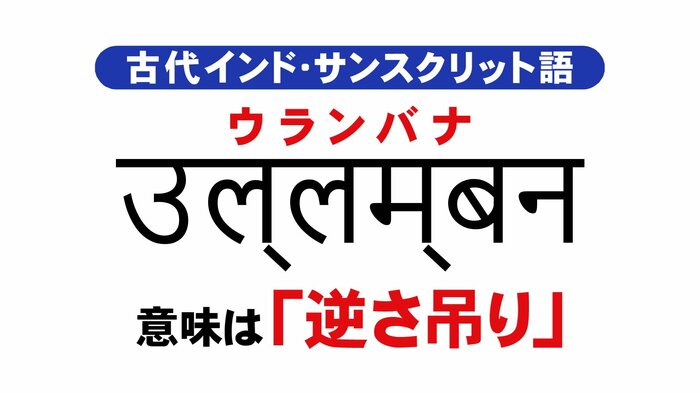

古代インドで使われていたサンスクリット語「ウランバナ」には「逆さ吊り」という意味があります。

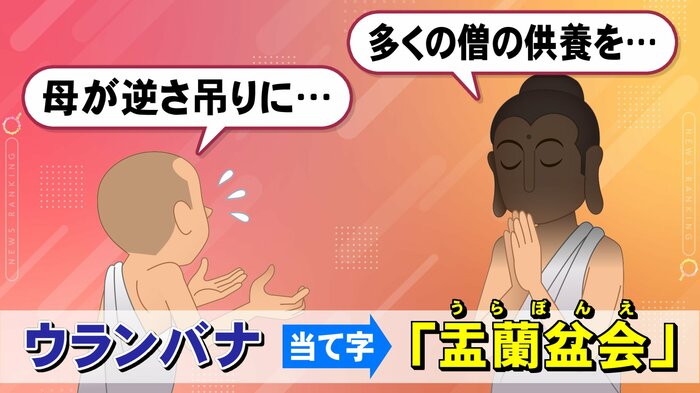

あるお経の中で、母が死後の世界で逆さ吊りにされていることを知った男性が、師匠であるお釈迦様に相談しました。するとお釈迦様は、多くの僧を供養するよう教え、それが先祖供養の始まりになったと伝えられています。

この「ウランバナ」に当て字をして「盂蘭盆会(うらぼんえ)」となったのがルーツといわれています。

■迎え火と送り火で先祖を迎える・送る

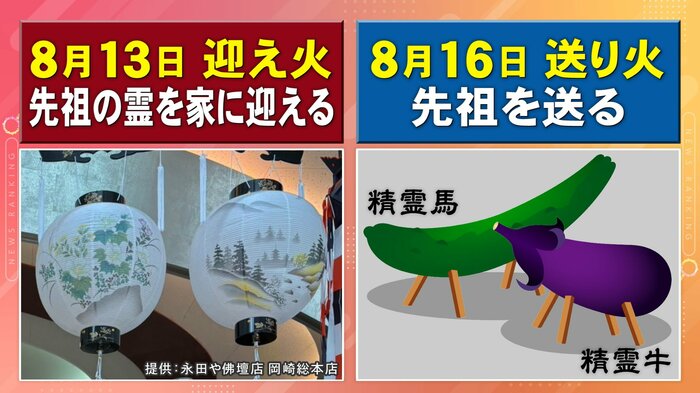

8月13日が先祖の霊を家に迎える“迎え火”、8月16日が霊を送る“送り火”です。お供え物にはキュウリやナスに割り箸を刺して作る精霊馬や精霊牛がよく登場します。帰ってくる時は足の速い馬に乗り、戻る時は足の遅い牛でゆっくり帰ってほしいという思いが込められています。

また、あの世から霊が迷わずに帰ってこられるよう、玄関先などに提灯を飾ります。色付きで下が細い「ほおずき提灯」もあり、名古屋市博物館の小西学芸員によると、お盆の時期に実るほおずきのふくらんだ形が提灯に似ていることから作られたそうです。永田や佛壇店によると、「ほおずき提灯」は愛知県を中心に販売され、豊田・岡崎・西尾など三河地方で多く販売されているそうです。

迎えた霊と過ごした後は16日に送り火で見送ります。全国的には京都の五山の送り火が有名ですが、東海地方にも独自の行事があります。愛知県新城市では、火のついた松明を交差させるように振り回す「火おんどり」が行われます。これは織田信長が鉄砲で武田軍を破った「長篠・設楽原の戦い」で亡くなった兵士を供養するために始まったとされます(一般公開はされていません)。

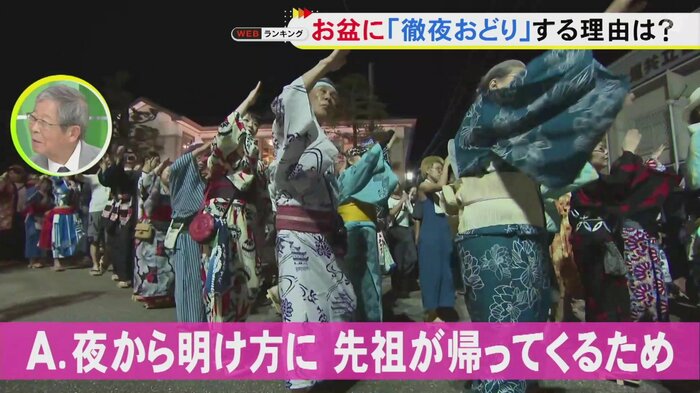

■徹夜で踊る理由はご先祖様を迎えるため

お盆といえば、東海地方を代表する盆踊り「郡上おどり」が有名です。2カ月間、毎日2時間半、市街地で盆踊りが行われますが、お盆にあたる8月13日から16日は午後8時から翌朝5時または4時まで徹夜で踊ります。

徹夜で踊る理由は、ご先祖様を迎えるため。郡上では、お盆の夜から明け方にかけてご先祖が帰ってくると考えられ、その時間に合わせて踊り続けます。江戸時代には、お盆の4日間だけ身分を問わず無礼講で踊ることが奨励され、昭和20年の終戦の日にも英霊を慰めるために踊られたといいます。

迎え火から送り火まで、「お盆」は家族や地域で守りたい日本の夏の風習です。