みなさん「おぼんだま」という言葉をご存じでしょうか?今でも半分以上の人が知らないという言葉ですが、夏の新たな風習として、徐々に定着してきているのです。

■知っている人が4割!?『おぼんだま』の正体は…

名古屋の街で「おぼんだま」について聞いてみました。

街の人ら:

「おぼんだまって知らんね。ボーンとはじけて出てくるの?」

「知らないです。入浴剤?」

「おぼんだま?何だろう…食べ物ですかね?」

多くの人が知らないと答える一方で…。

街の人ら:

「その頃になると取りに来る」

「おばあちゃんにもらいに行く」

「おぼんだま」を「もらう」「あげる」という声が。その正体は?

年賀状メーカー『フタバ』の担当者:

「『お盆玉』とは、お盆に帰省した際に、お孫さんやお子さんに大人からあげる『夏のお年玉』といったようなものでございます」

お盆玉は文字通り、お年玉のお盆版で、帰省先などで祖父母や親戚が子供たちにお小遣いを渡す風習です。

コツコツ小銭を貯めた貯金箱を、孫へのお盆玉にしているという女性もいます。

女性:

「貯金箱を開けて数える時の、嬉しそうな孫の顔。1人5600円」

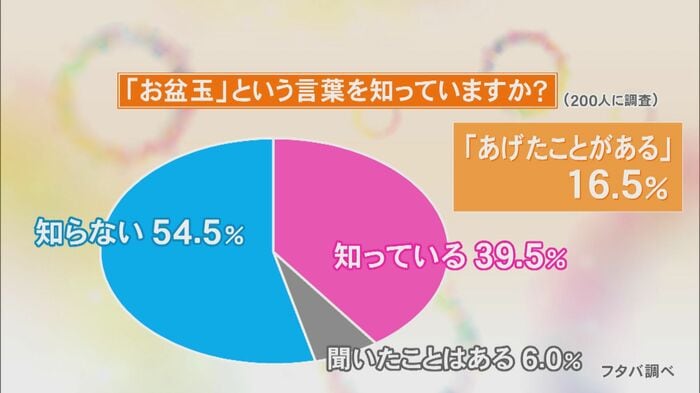

お盆玉のポチ袋を製造する名古屋のメーカー・フタバが行ったアンケート調査では、お盆玉を知っている人はおよそ4割、半数以上が知らないという結果で、実際にあげたことがあると答えた人は2割弱でした。

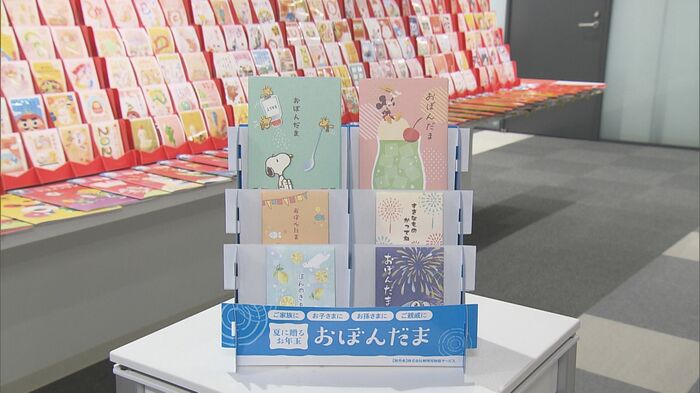

名古屋市中村区のハンズ名古屋店では、5月中旬ごろからお盆玉のコーナーが設けられ、夏らしい貝殻やスイカなどをあしらった、およそ20種類のポチ袋が並んでいます。売り上げも前年の1.3倍に増えているといいます。

■子供たちにうれしい『お盆玉』 あげる大人たちは?

じわじわと定着しつつあるお盆玉。もらう側の子供たちは大歓迎です。

街の子供たち:

「楽しみ」

「(Q.何を買いたい?)プラレール」

「毎日お金ないから『やった~!』みたいな」

一方で、あげる側の大人たちは…。

街の人ら:

「お年玉は年に1回って決まっているから、それをまたお盆もあげるのか…ってなるとちょっと。出費のことを考えると、お正月だけでいいかなという気持ち」

「来てくれるじゃないですか。それでずいぶんおもてなしをするので、お小遣いまであげようという発想がなかった」

「親族の子たちが喜んでくれるなら、僕は全然渡します」

ポチ袋を製造するメーカーは、「お盆玉」が、親族のコミュニケーションのきっかけにもなっていると話します。

フタバの担当者:

「コロナが明けてからまた集まる機会が増えまして、需要も伸びてきている感触でございます。『お盆玉を渡したら、一緒にお買い物に行くことができた』ですとか、金銭のやりとり以外に、心温まるコミュニケーションづくりのきっかけになったというお声もいただいております」

■「お盆玉」の由来は…江戸時代に

「お盆玉」という言葉は、最近よく聞かれるようになりましたが、その由来は江戸時代にさかのぼると言われています。

江戸時代、商家の主人たちが、お盆に帰省をする奉公人に履物など金品をあげる文化があり、これが形を変えてお盆に親族にお金をあげる習慣に変わっていったと言われています。

また、山梨県の文具メーカーが2010年に「お盆玉」を商標登録し、ポチ袋を発売したことで広まったともいわれています。