「普通のおじいちゃん、おばあちゃんが、教科書で見た体験をその場でしている」御代田中学校の近藤拓也教諭は中学生を前にこう語った。若手教師や医療関係者たちは、長野県内に暮らす被爆者と被爆2世から直接体験を聞き取り、冊子「願いをつなぐ」を作成した。戦後80年。被爆者の高齢化が進む中、彼らの記憶を次世代へつなぐ取り組みが、信州の地で確実に広がっている。

教科書を超える「生の声」を求めて

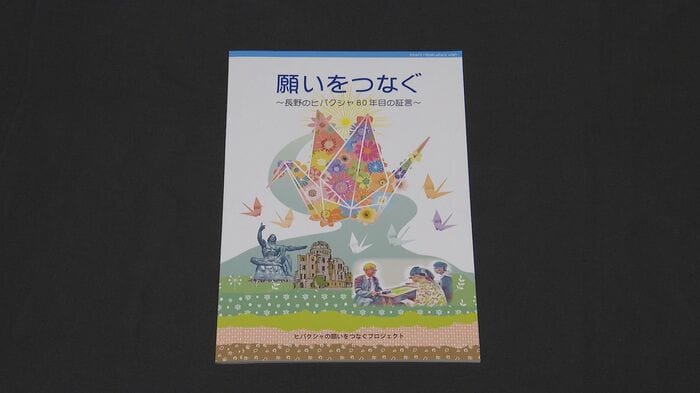

2025年7月、長野県御代田町の中学校で原爆について学ぶ平和学習が行われた。この授業で生徒たちに配られたのは、一般的な教科書のコピーではなく、「願いをつなぐ」と名付けられた特別な冊子。

「被爆80年に向けて、聞き取り活動をしたいと仲間と話をしていて、やるからにはしっかり話を聞いて次の世代に伝えていけるものを作ろうと冊子を作った」と近藤教諭は説明する。

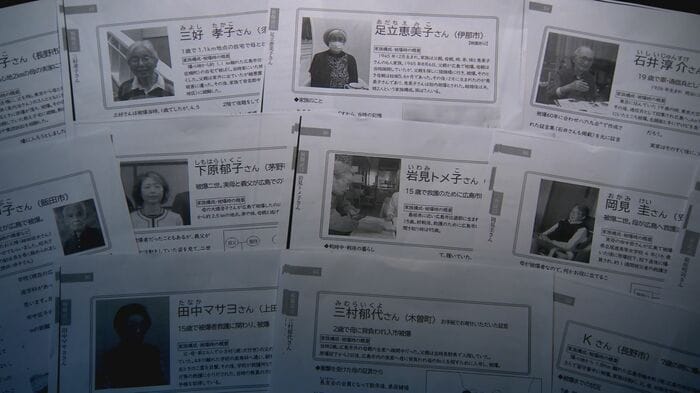

冊子には、当時15歳で救護にあたった女性や原爆症に苦しんだ母を持つ女性など、長野県内在住の13人の貴重な証言が収められている。作成したのは「ヒバクシャのねがいをつなぐプロジェクト」のメンバーたち。彼らは長野県原爆被害者の会の協力のもと、1年かけて聞き取りを行い、冊子にまとめた。

太平洋戦争末期、アメリカ軍によって8月6日に広島、9日に長崎に原爆が投下された。死者は広島で約14万人、長崎で約7万人。そして大量の放射線による被害は、さらに多くの人を長い年月にわたって苦しめてきた。

証言者の「目」と「声」が伝える現実

プロジェクトメンバーの一人、教諭の竹田早希さんは近藤さんに誘われて聞き取りに参加した。彼女のノートには、びっしりと書き込まれた証言の文字があふれている。

「目の前にいるその人がその時にその場にいた。それで今ここまでの人生も歩んでこられたということに圧倒された。次はつなげること。私たちが今度は語らなければいけない」と竹田さんは語る。

竹田さんが初めて聞き取りをしたのは、長野市に住む今井和子さん。今井さんは4歳の時、東京から母親の実家があった広島へ疎開。原爆投下の日は、爆心地から2キロ離れた家の縁側で遊んでいた。

「8時15分、原爆投下のその瞬間、今でも体で覚えている。下から突き上げるような、どーんという感じと、それからぴかっと光って瞬間的にね、真っ暗になった」と今井さんは当時を振り返る。

避難する途中、今井さんは忘れられない光景を目にした。「馬車が通って、一番後ろに背中が真っ赤に焼けただれた人がじーっと虚ろな顔をして座ってた。その顔、目とか雰囲気とか、今も思い出す」

消えゆく記憶との闘い

中学校の教師だった今井さんの祖父は、爆心地のすぐ近くで生徒たちと勤労奉仕をしていて被害に合い、帰らぬ人となった。祖父を捜して広島市内を歩き回った今井さんの母は、放射能の影響で一か月もたたないうちに原爆症を発症した。

「髪の毛がごそっと抜けるんですよ。ばさっと。また、歯ぐきから血がどろんと出る」と今井さんは母の苦しみを語った。

今井さんは、祖父の死を無駄にしてはいけないという思い、そして原爆症で苦しんだ母のために、自分の体験を語ることを決意。被爆者運動に参加し、被爆国であることを世界へ伝え、核廃絶を訴え続けてきた。しかし、戦後80年を迎え、今井さんはある不安を感じていた。

「あと10年もすればほとんどの人が語れない。そうすると、あったのかなかったのかわからなくなる。広島の悲劇、長崎の悲劇が。それを次の世代の人がちゃんと残そうという意思がとてもうれしい」

学校という「つなぐ場」の役割

2025年6月、たくさんの人の思いが詰まった冊子が完成し、県内全ての小学校・中学校・高校・特別支援学校へと配られた。竹田さんは学校の役割の重要性を感じている。

「知ったことは一歩かもしれない。そこからどう動くか、何をするか、そのもう一歩ができる人たちを増やしていきたい。そこがもしかしたら学校の出番かもしれない。私たち教員だからできることかもしれないです」

冊子を手に取った今井さんは「広島長崎の私たちの記憶がだんだん薄れていき、なくなってしまう心配があったが、今こうやって記録として継承されて、とても安心です」と感謝の言葉を述べた。

授業を受けた中学生たちからは「できるかぎり、核をどんどん減らしていくことが、次の僕たちの世代の使命」「経験を知らない人にも、日本でこういうことがあったんだよって自分たちが伝えなきゃいけない」といった感想が寄せられた。

若者たちが紡ぐ平和への願い

7月には「ヒバクシャの願いをつなぐプロジェクト」が、交流のある若者たちと合同イベント「信州の若者がつむぐ平和創造フォーラム」を開催。戦時中の写真をカラー化して記憶を伝えようとしている高校生や、沖縄の基地や貧困について考える大学生など、平和活動を行う若者たちが集まり、取り組みの報告や意見交換を行った。

近藤教諭は「10年後の中学生高校生にとっても、あの日に起こったことを知ることはとても大事。記憶をきちんと次の世代に伝えて、その世代がどう考えるか。そのためにも記憶の継承は必要」と話す。

プロジェクトの思いは冊子の裏に込められている。

「今日の聞き手は明日の語り手」

戦後80年。被爆者の記憶を未来へつなぐ取り組みは、長野の地でこれからも続いていく。

※本記事は、NBSフォーカス信州 2025年8月1日放送回「戦後80年 記憶の灯火」をもとに構成。