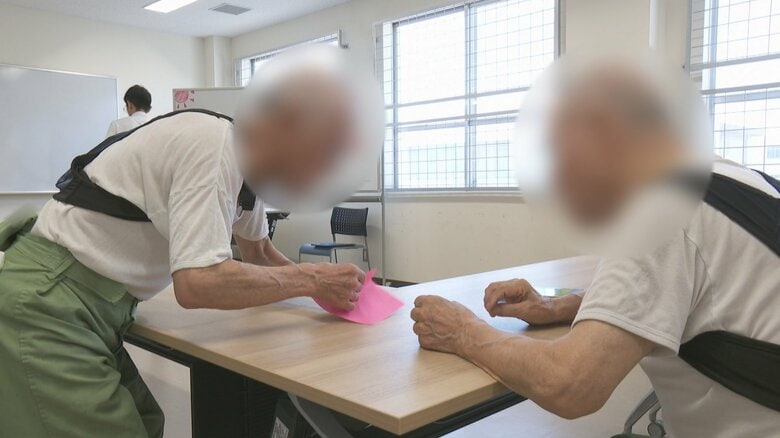

「普段使わないことで頭を使うから大好き」。富山刑務所の生きがいづくりプログラムに参加する高齢受刑者の表情は穏やかだ。今年6月に導入された「拘禁刑」のもと、刑務所内の処遇に変化が現れている。

「懲役」から「拘禁刑」へ 刑法改正がもたらす大きな転換

今年6月、日本の刑法が改正され、これまでの「懲役刑」と「禁固刑」が「拘禁刑」に一本化された。この変更は単なる名称変更にとどまらない。懲らしめることを主眼とした従来の考え方から、受刑者の更生と社会復帰を促進する方向へと大きく舵を切ったのである。

富山刑務所では、約280人の受刑者を収容しているが、そのうち65歳以上の高齢受刑者は全体の18%を占める。高齢化は全国の刑務所で進行しており、出所後の再犯率の高さが課題となっている。

受刑者の特性に合わせた24種類のプログラム

拘禁刑導入後、富山刑務所では月に一度、「生きがいづくりプログラム」が実施されるようになった。高齢受刑者たちは折り紙や塗り絵に取り組み、手や指を動かす「脳トレ」の時間を過ごしている。

「ビールの中身を塗っている。なかなか色が合わない。子どものときはやったけど、今はもう全くやらない。70過ぎるとダメだね」と、一人の受刑者は笑顔を見せる。

別の受刑者は「手とかリハビリがてら動かすのも1つ良いことかなと思って積極的に取り組んでいる」と話す。

河西正晴刑務官は「プログラムで集まると、中にはできない人もいて、普段は全然接点のないような人でも教えたり、一緒に協力してやったりするところはでてくる。社会に出てからも人間関係を構築するのに役立つのではないか」と期待を寄せる。

高齢者向け専用工場の設置など処遇環境も変化

刑務所内の工場にも変化があった。70歳以上や精神に障害がある受刑者を対象とした専用工場が新設され、洗濯ばさみや紙袋の組み立て作業が行われている。転倒防止のため、イスは背もたれ付きに変更された。

以前は様々な年代の受刑者が一堂に会して作業を行っていたが、拘禁刑導入後は受刑者の特性に合わせた対応が進んでいる。富山刑務所の森谷功教育専門官は「拘禁刑が導入されたことによって、受刑者の集団が細分化されて、それに合わせたプログラムが考えられるようになった。みなさんそれぞれ困りごとや抱える事情が違うので、問題や困りごとに応じた対応しなければならない」と説明する。

社会復帰への壁 高齢受刑者の課題

出所後の生活に期待を寄せる受刑者もいる。「普段使わないことで頭を使うから(このプログラムが)大好き。シャバに出たいという気持ちが1番楽しみ。作業でミスをしないとか。色んな課題があるが、1つ1つやっていけばいいんじゃないかな」と前向きに語る。

しかし、高齢受刑者の社会復帰には多くの壁がある。森谷教育専門官は「外に出ても高齢の受刑者の方って、頼りにできる家族が少なかったり、高齢で働く力が衰えてきていたりとか、なかなか社会で自分で生活するのが難しい。そういう方々がそのまま出所してしまってもなかなか社会に定着できない」と現実的な課題を指摘する。

拘禁刑は高齢者や薬物依存者、障がい者に対して福祉的な対応を行うなど、24種類ものプログラムを用意している。受刑者それぞれの特徴を踏まえた処遇によって更生と社会復帰、再犯防止を目指す新制度は、日本の刑事司法の大きな転換点となるかもしれない。