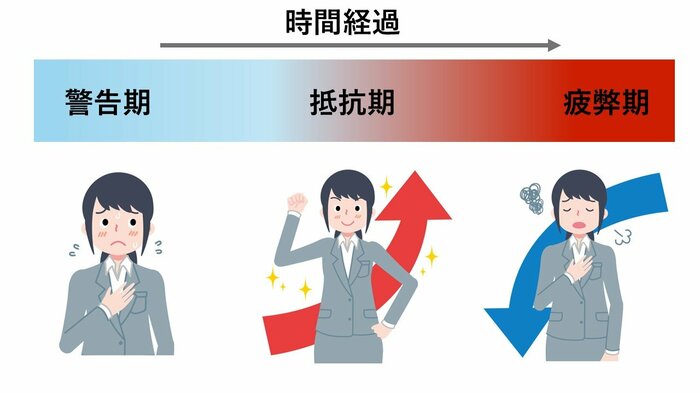

1段階目が「警告期」。これは、ストレスに対して体が身構える時期で、体が緊張し高揚します。ここで抗ストレスホルモンの分泌にスイッチが入ります。そして、2段階目が「抵抗期」。抗ストレスホルモンが十分に機能して、ストレスに抵抗できている時期です。つまり「がんばるぞ!」と意欲的に取り組むことができている時期ですね。

しかし、この状態は長続きしません。やがて、抗ストレスホルモンは枯渇し、戦うことができなくなります。これが、3段階目の「疲弊期」です。

疲弊期に至ると、抑うつ気分が強くなり適応障害を発症したり、胃潰瘍や過敏性腸症候群、過呼吸症候群などの身体症状が現れたりします。ですから、大事なのは疲弊期に至る前にストレスをマネジメントすること。抵抗期に起こる肩こりや頭痛、めまいなどの不定愁訴を「疲れているから」「忙しいから」などとやり過ごすことなく、一度立ち止まって、しっかり対処してほしいのです。

なお、どれくらいの時間で疲弊期に入る(抗ストレスホルモンが枯渇する)かは、ストレスの強度によります。あくまで目安ですが、ボクシングのような極度の緊張状態では3分程度、大勢の前で休憩なしでプレゼンを行う場合は3時間程度、残業の連続のような慢性的な過重労働では1~3年ほどで限界がやってきます。

リラクゼーションで過緊張を中断

ストレスによる過緊張の連続を、いかに中断するか。そのカギとなるのは、緊張をほぐす「リラクゼーション」を織り込むことです。これは、意識しないとできません。