連日暑い日が続くこの時期に増加する水難事故。ことしもすでに全国で死亡事故が相次いでいます。

6日、長野県では川に飛び込んだ15歳の男子高校生が死亡。また1日には、北海道で水深わずか3センチのプールで3歳の女の子が溺れ、一時意識不明に。

なぜ、事故は起きるのか。専門家監修のもと「溺れてしまう理由」を検証し、これからの季節の水に潜むリスクを徹底取材した。

■去年、全国で起きた水難事故は1535件と過去10年で最多に

京都府与謝野町で行われたのは服を着たまま浮く方法を学ぶ「着衣泳」。

水難事故が増えるこの時期に児童たちはもしもの時に備え、救助を待つ方法などを教わった。

児童:重いから浮きにくいし、水をめっちゃ吸うから全然浮けないです。

去年、全国で起きた水難事故は1535件と過去10年で最多に。そのうち死亡した人は794人にのぼる。

なぜ、水難事故が増えているのか。その理由について専門家は。

日本水難救済会 遠山純司理事長:暑い時期が長く続くとか、これまでと違ったような気象現象が生じている。例えば川で遊んでいる時にいきなり水量が増える。もう一つは学校教育の中で、水泳教育がどんどん縮小されて流された時の対処の仕方が分からない。

暑い日が増えたり、水泳の授業を外部委託する学校が増えたりしたことで、授業が少なくなり、泳げる子どもが減っていることが一つの要因だと指摘する。

実際に埼玉県がおととし行った調査では中学1年生の3割以上が25メートルをクロールで泳げず、2019年のコロナ禍前と比較すると、女子では泳げなかった生徒が20ポイント以上も増えたという結果も。

■「助けて~!」声を出したと同時に沈む理由は

これから”泳げない人”がさらに増える恐れもある中、事故を防ぐために気を付けるべきこととはどのようなものなのか。

水難学会・木村隆彦会長監修のもと、水深5メートルのプールで検証した。

水の事故あったときに人間は浮くことはできるのか、やってはいけないことは何なのかを探っていく。

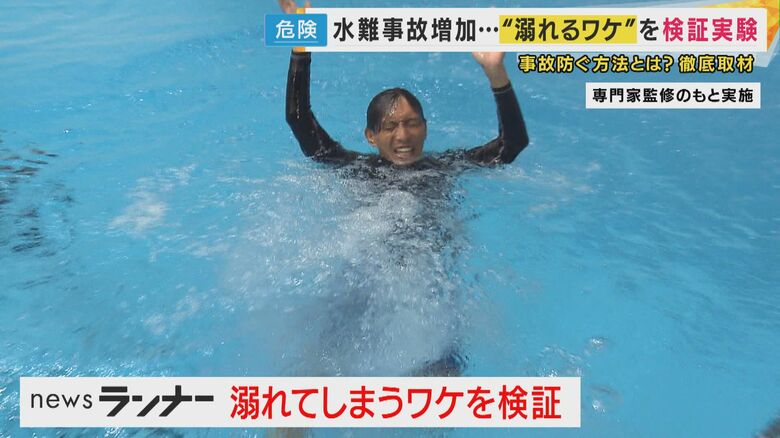

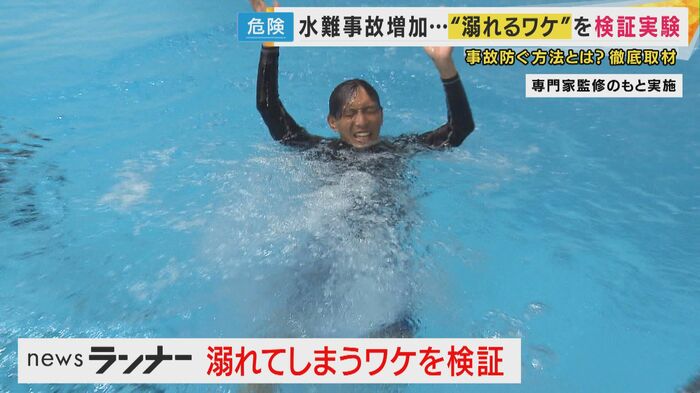

木村会長によると、水難事故のほとんどが靴や服をはいた状態で起こっているということで、その状態で堀田記者が水の中に落ちてみた。

浮くことはできるのでしょうか。水に落ちてすぐ、助けを求めて叫ぶと…

堀田記者:助けて~ちょっと待って…沈む沈む。

声を出すと同時に水の中に沈んでしまいました。実はこの声を出すことこそが「やってはいけないこと」なのだ。

水難学会・木村隆彦会長:肺の中にある空気が出る。しゃべるということは空気が出ているということ。だから浮かない。

■「浮いて待て」が救助を待つ最も大事な姿勢

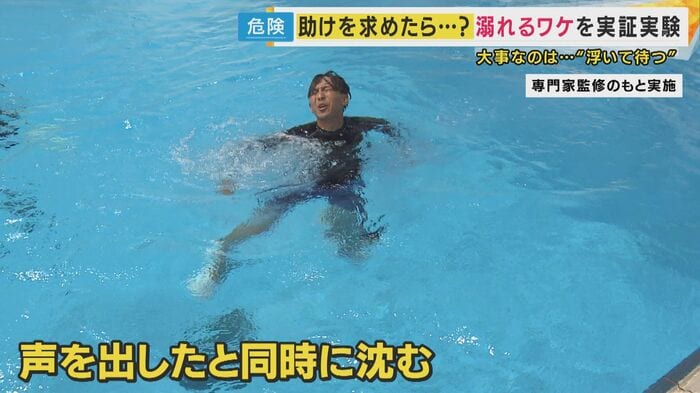

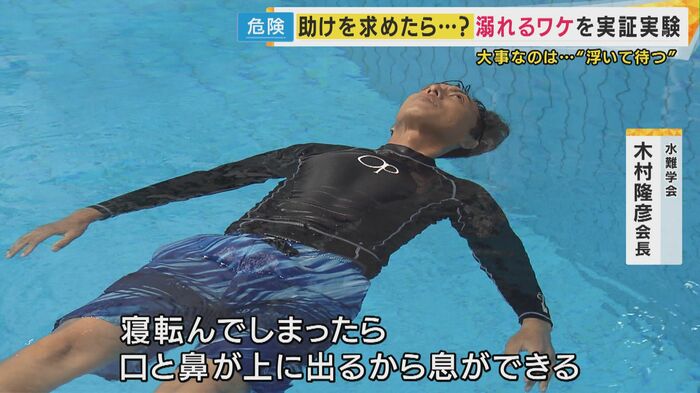

そんな時は仰向けで力を抜き、大の字で「浮いて待つ」ことが大切だという。

水難学会・木村隆彦会長:寝転んでしまったら口と鼻が上にいくから息ができる。

堀田記者:じっとしておくってことですね。信じて助けを待つ、喋らない。

これが「浮いて待て」。救助を待つ最も大事な姿勢だということだ

■助けようとして一緒に溺れてしまう理由

次は「目の前で人が溺れていた時に救助しようとしたとき」の検証だ。

助けることはできるのか。

堀田記者が水に飛び込み、溺れている人の元へ向かう。

堀田記者:危ない!待ってろ!

助けようとしましたが、一緒に沈んでしまう。

堀田記者:危ない…一緒に沈みそう…本当に危なかったですね。

水難学会・木村隆彦会長:溺れている人は何かにつかもうとする。泳ぎの経験があっても(泳ぎに)行って捕まえても、2人分の力がいりますよね。だから飛び込むな!

■目の前で人が溺れている時、救助するために有効な手段はあるのか

とはいえ、 目の前で人が溺れている時、救助するために有効な手段はあるのか。

水難学会・木村隆彦会長:着替えとか着ていた服なんかををナイロン袋に入れます。これって『浮き』ですよ。空気の束ですからね。水遊びの時にあらかじめ作っておくといい。

リュックの中に着替えや靴、お菓子なども入れて緊急の浮き具にするのだ。

これを体の前に抱えて水に入ると、浮くことができた。

救助に行って、2人でつかまっても沈むことなく、自力で戻ることもできた。

■飛び込みで沈んでしまう原因は「声を出すこと」

さらに、水難事故の中で後を絶たないのが高い所からの飛び込みによる溺死。

何が危険なのか、“大声を出して”1メートルの高さから飛び込むと、水深5メートルの底に足がつき、しばらく沈んだまま。自力で底を蹴らないと浮かぶことができなかった。

水面に出てくるまでにかかった時間は16秒。

水難学会・木村隆彦会長:(水面に)上がらないわけですから『どうなるんだろう?』とパニックですよね。上か下か横かがわからなくなったら暴れるだけ。脳に酸素がいかなくなったら意識がなくなってくる。上がる動作自体もできない。

沈んでしまう原因は、やはり「声を出すこと」。

「静かに息を吸って」飛び込んだ場合は、声を出した時と比べるとプールの底までは沈まず…すぐに浮き上がることができた。

「声」を出すことで肺に空気がなくなり浮かぶことができなくなるのだ。

■”思い込みによる事故”にも注意を

また、特に注意してほしいのが”思い込みによる事故”。

このプールは手前も奥も同じ深さですが、奥の方が浅く見える。

水難学会・木村隆彦会長:(特に)子供は水を見た時に浅く見えます。錯覚ですね。つまり子供は浅いと思って入ってしまう。入ったら実は深かった、溺れてしまうという危険性がある。保護者の方は電話などで目を離す。その間に子供たちが溺れてしまう。絶対に目を離してはいけない。

■ペットボトルやサッカーボールなども浮き具に

ペットボトルを脇に挟んだり、サッカーボールやクーラーボックスなども浮き具になるということです。

■ライフジャケットは大は小を兼ねない 体に合ったサイズを着用

そしてライフジャケットの着用が大事になってきます。

胸のベルトや緩くなっていたり、股のベルトが止められていなかったりすると、飛び込んだ時にライフジャケットが脱げてしまう恐れがあります。

ライフジャケットは大は小を兼ねません。特に小さな子供は体に合ったサイズを着用しましょう。

(関西テレビ「newsランナー」 2025年7月10日放送)