親が育てられない赤ちゃんを匿名でも預かる『こうのとりのゆりかご』、2024年度の預け入れは14人で前の年度を5人上回った。そして開設から18年間の総数は193人となったことが5月28日に発表された。

『ゆりかご』2024年度の預け入れは14人

熊本市こども家庭福祉課の船津真理亜課長は「令和6年4月1日から令和7年3月31日までに、『ゆりかご』には14件の預け入れがありました」と述べ、2024年度の預け入れは14人と明らかにした。

これは過去5番目に多い数で、10人以上となったのは2019年度以来5年ぶり。開設から18年間の累計は193人となった。

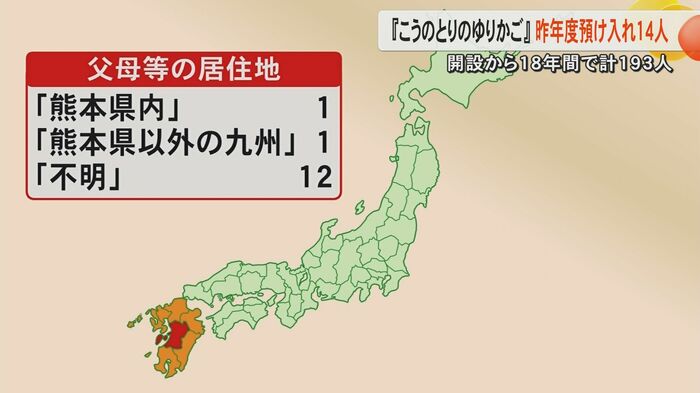

ゆりかごに預け入れた人の居住地は、『熊本県』と『熊本県以外の九州』が1人ずつとなっている。また『居住地不明』が12人で、これは過去最多。

そして2024年度に預け入れた母親などの個人情報が分からず、熊本市が新たに戸籍を作成した件数は13件で、これも過去最多となっている。

蓮田理事長「負の連鎖を断ち切るには…」

『ゆりかご』を設置している慈恵病院の蓮田理事長は、預け入れた人の居住地について西日本が9人、東日本が3人、全くの不明が2人と明らかにした。

そして戸籍作成が最多となったことについて、蓮田理事長は「お母さんは厳しい生育環境の中育っている。虐待、(親からの)過干渉、学校ではいじめられ、職場ではパワハラを受け、男性から逃げられたり。負の連鎖を断ち切るには、言葉が適切ではないかもしれないが、リセットしないといけない。その意味では戸籍が新しくなり、血のつながった母の戸籍から離れることは、私は前向きにとらえている」と述べた。

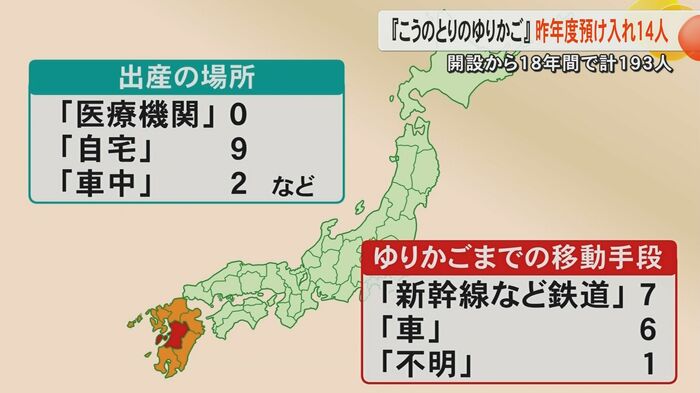

出産の場所は『医療機関』は0で、『自宅』が最も多く9人。2人が『車の中』で出産していた。ゆりかごまでの移動手段は『新幹線など鉄道』が7人、『車』が6人、『不明』が1人だった。

預け入れ14人中9人が『父親不明』

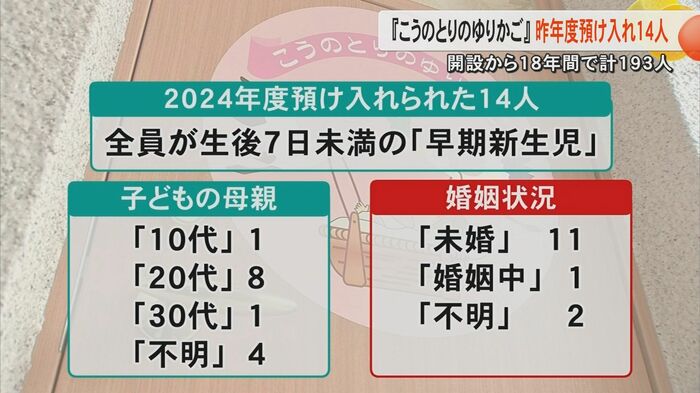

預け入れられた14人はいずれも生後7日未満の『早期新生児』だった。

母親の年齢は『20代』が8人、『10代』『30代』がそれぞれ1人、『不明』が4人。婚姻状況は『未婚』が最も多く11人で『既婚で婚姻中』が1人、『不明』2人だった。

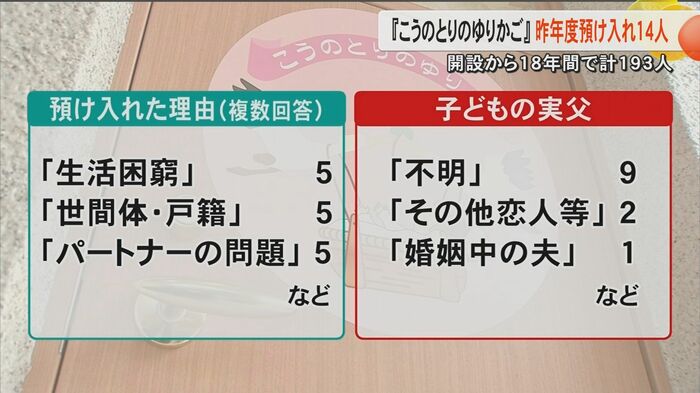

預け入れた理由は、複数回答で『生活困窮』『世間体・戸籍』『パートナーの問題』がいずれも5人などとなっている。子どもの父親については『不明』が9人、『その他恋人等』が2人、『婚姻中の夫』が1人などとしている。

そして熊本市の大西市長も5月28日にコメントを発表。「預け入れられた子どもたちが自らのルーツを求めてくることも増えてくることが考えられ、子どもの出自を知る権利をどのように保障するかは喫緊の課題である。慈恵病院と連携しながら子どもたちの思いに寄り添った対応を進めたい」とした。

慈恵病院の18年間の経験まとめた指針

『対応指針』、いわゆるマニュアルは2025年3月に熊本市と慈恵病院共同の検討会がまとめた『子どもの出自を知る権利に関する報告書』の中で、慈恵病院に対し作成を求めていた。

病院はこれまで担当者で会議を重ね、最終的に蓮田理事長が21に上る項目にわたり執筆した。『対応指針』は新生児の遺棄・殺人の現状についての記述から始まり、ゆりかご、内密出産に取り組み試行錯誤してきた慈恵病院の18年間の経験がまとめられている。

慈恵病院の蓮田理事長は「見方によっては(ゆりかごを利用する女性は)非常識で責められる非難されるような行動かもしれない。しかし『信じられない』と一言で片づけるのではなく理解してほしいと思う。(理解への)距離を縮めるために、こうしたものを作り例示もした。立法化も含め、女性たちや赤ちゃんの助けにつながればいいと思っている」と話した。

説教・説得はせず『手伝う』という姿勢

蓮田理事長は対応指針の中で、新生児遺棄・殺人事件の裁判に参加した経験などをもとに「ゆりかごや内密出産を必要とするなど、緊急下にある妊産婦は推定で年間100人ほど存在する」と指摘。

「これらの女性の中には、発達症などの特性があり、物事を論理的に考えたり、次の行動を決めることを苦手とすることがある」として、対応する際には十分な配慮が必要としている。

蓮田理事長は「がんばってもできない人がいる。能力や環境の影響があることを十分理解したうえでまずは労う。彼女たちはたくさん苦労してきた人生なので労って、説教や説得はしない。『手伝う』という姿勢(が必要)」と話す。

慈恵病院の『緊急下の妊産婦と子どもへの対応指針』は、7月をめどに病院のホームページで公開するという。

(テレビ熊本)