任意後見制度とは?

【概要】

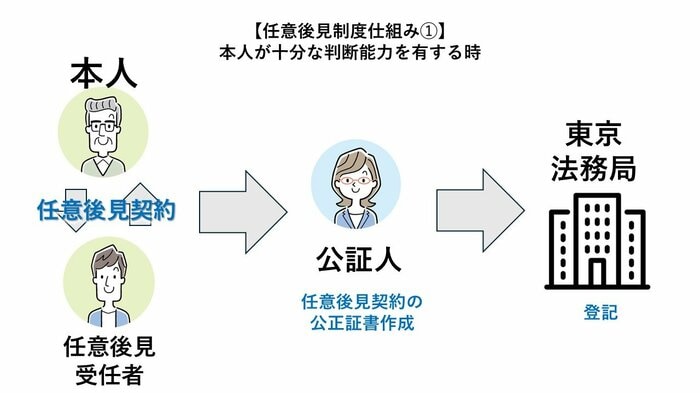

「任意後見制度」は「成年後見制度」の一つ。「成年後見制度」は、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力を喪失してしまった人に対して、援助者を選び、財産管理や身上保護などを法律的に支援する制度。

「任意後見制度」は、本人に判断能力があるうちに自分で援助者となる「任意後見人」を選び、契約する。

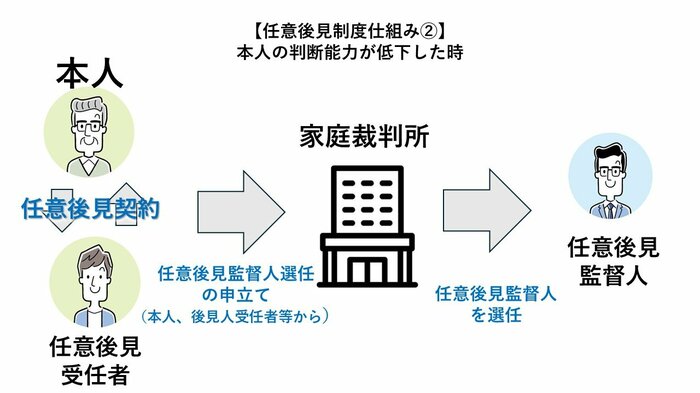

そして本人の判断能力が低下した時、家庭裁判所に「任意後見監督人選任」を申立て、選任されてから、任意後見人の援助がスタートする。

任意後見契約の多くは、移行型と呼ばれる「財産管理委任契約」とセットで契約を結んでいる。

【安田さんのワンポイント】

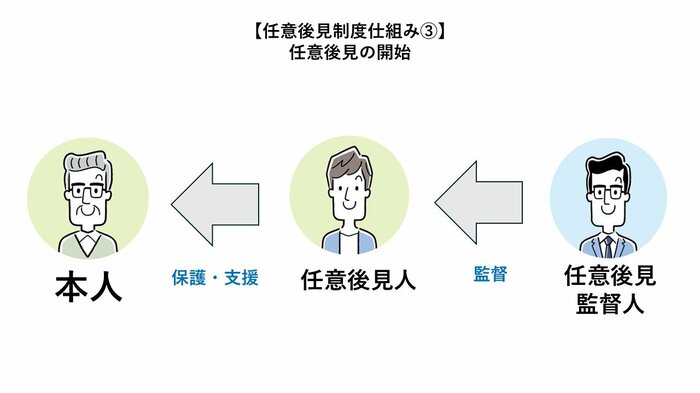

「任意後見人の援助がスタートすると、後見人は全ての財産を管理します。援助してもらう内容を、あらかじめ契約書で細かく決めておくことができるのがこの制度の特徴。

ただし、決めた事以外にお金を使えないため、あとから家族の不満が出ることが多いのが現実。そこで私は、必ず『援助が始まった場合に本人がどういう生活を送りたいか』という希望をまとめた『ライフプラン』を契約に入れることをおすすめしています。

例えば『自分が病気になったときは、財産を利用してこういった治療をしてほしい』『1年に1度は子供や孫たちと旅行がしたいので、その費用を自分が支払うようにしたい』といった内容です。状況によっては叶えられないケースも出てきますが、援助がスタートしたときには、スムーズにお金を使うことができます」

【特長】

・本人が自分で任意後見人を選ぶことができる。任意後見人は、信頼している人であれば、だれでもよい。コスト面で言えば、報酬が少なくて済む、家族や親族になるケースが多い。そのほか、民間の市民後見人として後見人を受けている団体等、司法書士などにも頼むこともできる

・契約の具体的な内容(認知症になった自分の代理として行ってほしいこと)を自分で決めることができる

・介護認定の申請手続き、医療や介護サービス等の利用契約の変更といった「身上監護」も契約内容に入れることができる

【注意点】

・お金の使い方に制約が多い(運用もできない)

・任意後見受任者(任意後見が始まると任意後見人となる人)が委任者よりも先に亡くなってしまったら、そこで契約は終了となる。すでに任意後見が始まっていれば、法定後見制度に切り替えることで、本人の財産は守られる。ただし、任意後見が始まる前であれば、他の人を任意後見人(任意後見受任者)とする契約書を再度作成することは、いつでもできる

・監督人の報酬は家庭裁判所が決める。本人が存命中は、監督人に対する報酬は続く。

・できることは契約書の「代理権目録」に書いてあることのみなので、目録の作り方に注意が必要。専門家に依頼してチェックしてもらうことが大事になる

【費用】

・公正役場での作成手数料は、移行型の場合、およそ2~4万円

・専門家にコンサルティングを依頼する報酬は、10~30万円程度

・弁護士や司法書士、社会福祉士などを任意後見人に立てた場合は月額2〜6万円(管理する財産の額によって変動)の報酬が発生、さらに、任意後見監督人に払う報酬は、家庭裁判所が決めるが月2~3万円程度

【向いている人】

・子供がいない夫婦

・独身の人