『のりたま』『とり釜めしの素』『麻婆豆腐の素』など、お客さまに愛されるロングセラー商品を数々出している丸美屋食品工業(以下、丸美屋)。「丸美屋の商品は?」と聞かれてピンとこなくとも、商品を見たら「知っている、使っている」という方が多いかもしれません。下記が発売から30年以上経つ代表的なロングセラー商品ですが、ご存じのものも多いのではないでしょうか。

発売からの経過年数(左から)ごましお:70年 のりたま:65年 すきやき:62年

たらこ:60年

味道楽:56年 本かつお:52年 混ぜ込みわかめ:37年

とり釜めしの素:55年 五目釜めしの素:36年

麻婆豆腐の素:54年 麻婆茄子の素:41年 棒々鶏の素:38年

丸美屋の創業は1927年。ふりかけ『是はうまい』が第1号商品でした。今でこそ、ふりかけは誰でも手に取りやすい商品になりましたが、発売当時は高級品の位置づけで、『是はうまい』も百貨店で販売されたことで売上を伸ばしたのです。

2027年には創業100年を迎える丸美屋。2024年12月期には25年連続で売上を伸ばすなど業績は好調です。本ストーリーでは、どのようにしてロングセラー商品である『のりたま』『とり釜めしの素』『麻婆豆腐の素』が誕生しお客さまに愛されてきたのか、食品会社として大切にし続けていることは何か、広報宣伝室の青木さん、マーケティング部の丸山さんに話を聞きました。

1960年、会社の原点となる『のりたま』が登場

1927年に創業した丸美屋は、戦後となる1951年に今の『丸美屋食品工業』として再始動を果たします。丸美屋が今に続く企業として成長できた原点となるのが、1960年に発売されたふりかけ『のりたま』です。

(左)のりたま初代パッケージ (右)現在のパッケージ

「当社にとって、『のりたま』は元祖ヒット商品といって良いでしょう。これまで、ふりかけは魚粉が中心でしたが、新しいたんぱく質として卵に注目。また、旅館の朝ごはんに出る卵と海苔をヒントに開発されました。当時は富裕層向けの商品だったふりかけを、一般の方にも受け入れられるものにしたいというのも『のりたま』の狙いでした」(青木さん)

ふりかけになじみがない層に知ってもらうため、『のりたま』は発売から2年後の1962年にテレビでの宣伝を実施。63年には、番組提供も行いました。当時の番組提供は番組に対し1社提供だったため、コストがかかることでしたが、「それだけの自信がありましたし、実際に売れていたことが後押ししたのでしょう」と青木さんは説明します。

『のりたま』の次に登場したのが、ふりかけ『すきやき』です。当時は高級メニューで一般の方が牛肉を食べる機会が少ない中、そのメニューをふりかけ化することで誰でも楽しめるようにと試みたものでした。

「こちらも初動から売上が良かったですね。『のりたま』と同じく、発売翌年となる1964年にキャラクターシールを封入したところ、爆発的に売上が伸びました」(青木さん)

調理済み商品業界への挑戦。『とり釜めしの素』

1960年代に売上が100億円まで伸びたふりかけ市場。しかし、東京オリンピックが終わったのち、少し景気が下り坂となったこともあり、60億円まで下降します。また、特に当時の「ふりかけ」は需要が主に低年齢層に偏っている傾向が強く、「ふりかけだけでやっていくと今後の成長がないだろう」という考えが社内に芽生えていました。

近しいカテゴリーで何か出せないのか。そう考えた丸美屋が着目したのが『とり釜めし』でした。

「1968年に、他社からレトルトカレーが登場し、『調理済みメニュー』に目を付けたのです。ただ、当社では『調理済みのものをそのまま出すのはもったいない、家庭で仕上げる部分があった方がいい』という意見があり、味を付けた具材を用意し、ご家庭で完成させるタイプの商品開発を目指すことになったのです。この背景には、調理済み商品、レトルト食品への心理的ハードルが根強かったという当時の社会事情もあったのだと思います」(青木さん)

炊飯器にコメと水、具材を入れて炊くだけで完成する。この発想が生まれたのは、炊飯器が世の中に普及し始めていたからこそでもあります。1960年代には所持率が3割だったところ、1971年には9割になり、1972年には保温機能が付くなど、家電の進化も目覚ましい時代でした。当時は大手家電メーカー数社から『とり釜めしの素』を炊飯器開発のため提供してほしいという申し出があるほど、発売当初より『とり釜めしの素』は市場に浸透していたようです。

ところで、実は『とり釜めしの素』は、正確にはレトルト食品ではないことをご存じでしょうか。レトルト食品は光を通さない銀袋に入れるものですが、『とり釜めしの素』は中身が見える仕様です。これは、レトルト殺菌製法ではなく低温殺菌製法という、別の製法を使っているからこそできるもの。低温殺菌製法は、大釜でじっくり煮込んで作るため、具材に味をしみ込ませやすく、過度に熱しないため具材の食感や調味料の風味を残しやすいのが特徴です。

また、味をしっかりしみ込ませた具材を炊飯器に入れることで、炊飯器に入れた水分が具材に吸われることも、完成した際の味わいのポイント。本物の釜めしのように、少しごはんが硬めに炊き上がるようになっているのです。

中華メニューを食卓に。業界のパイオニアとなった『麻婆豆腐の素』

『とり釜めしの素』の成功を受け、次に登場したのが、こちらもロングセラー『麻婆豆腐の素』です。すでに一般の方が食べるものだったとり釜めしと異なり、麻婆豆腐は当時の日本人にとって、まだなじみの薄いものでした。

「テレビで料理人の陳建民さんが披露したことで麻婆豆腐が知られるようになった頃で、まだまだ大衆の食べ物ではなく、一部の中華料理店でしか食べられないメニューでした。これをご家庭で食べられるようにすることが『麻婆豆腐の素』のコンセプトだったのです」(青木さん)

一般の方にとって未知のメニューだったことから、発売当初は営業社員が豆腐とフライパンを持参し、首都圏の団地を中心に試食会を行って回りました。スーパーマーケットでも試食の機会を設けたり、比較的早い段階からテレビCMを打ったりと、認知を広げる活動に力を入れてきたのです。

最初に中辛を発売し、その後、甘口、辛口と味のバリエーションを増やした『麻婆豆腐の素』。その味わいは発売開始から今も大きく変わらないままです。その理由は、「慣れ親しんだ味を変えてしまうと、お客さまから『違う』と思われてしまうから」だと丸山さん。

「子どもの頃に丸美屋の『麻婆豆腐の素』を使った麻婆豆腐を食べた方にとっては、『この味こそが慣れ親しんだ味』になります。いくら改善のためとはいえ、その味わいの範疇から大きく変わるリニューアルは、お客さまに喜んでいただけません。環境や物価の変化がありながらも、求められている味を守り続けることが、ロングセラー商品を世に送り出した会社としての責任だと考えています」(丸山さん)

時代が経つにつれ、他社からも類似商品が登場します。それでも、「慣れ親しんだ味」を守り続けるために、大きく変えることはしてきませんでした。

「他社から麻婆豆腐の素が出ると聞くたびに、動向はもちろん気になります。でも、ありがたいことにシェア50%を維持してこられました」(青木さん)

「ただ、長年愛されているからといって、余裕があるわけではありません。原点となる味を守りつつ、別の味のものを出すことで、新たなお客さまと出会うきっかけを生み出し続けることも大切です。『贅を味わう』や『旨塩麻婆豆腐の素』といった麻婆豆腐の素商品は、攻めの姿勢が表れている商品。守っているからこそ攻められるし、攻めているから守れるのだと思っています」(丸山さん)

王者の牙城を崩せ。おむすびの素『混ぜ込みわかめ』シェア拡大への挑戦

卵を使ったふりかけ『のりたま』、そして『とり釜めしの素』『麻婆豆腐の素』。これらは業界内で先行して発売されたことで、シェアの土台を固められたといえる商品たちです。しかし、丸美屋で長年愛されている商品は、先行有利なものばかりではありません。後発にも関わらず、トップシェアとなった商品の代表例が『混ぜ込みわかめ』です。

『混ぜ込みわかめ』は、1988年に発売された当初、すでに他社から出ているおむすびの素がトップシェアを誇っていました。

「開発時にいた社員の話では、おむすびの素が出てきたとき、『丸美屋にはふりかけがあるんだから、それでおむすびを作ってもらえばいい』と驕っていた部分があったらしいです。でも、あっという間に何十億円の市場規模を作られてしまいました。そこで、給食メニューに『味付けわかめ』のごはんがあったことをヒントに、我々の得意分野を活かして作られたのが『混ぜ込みわかめ』なのです」(丸山さん)

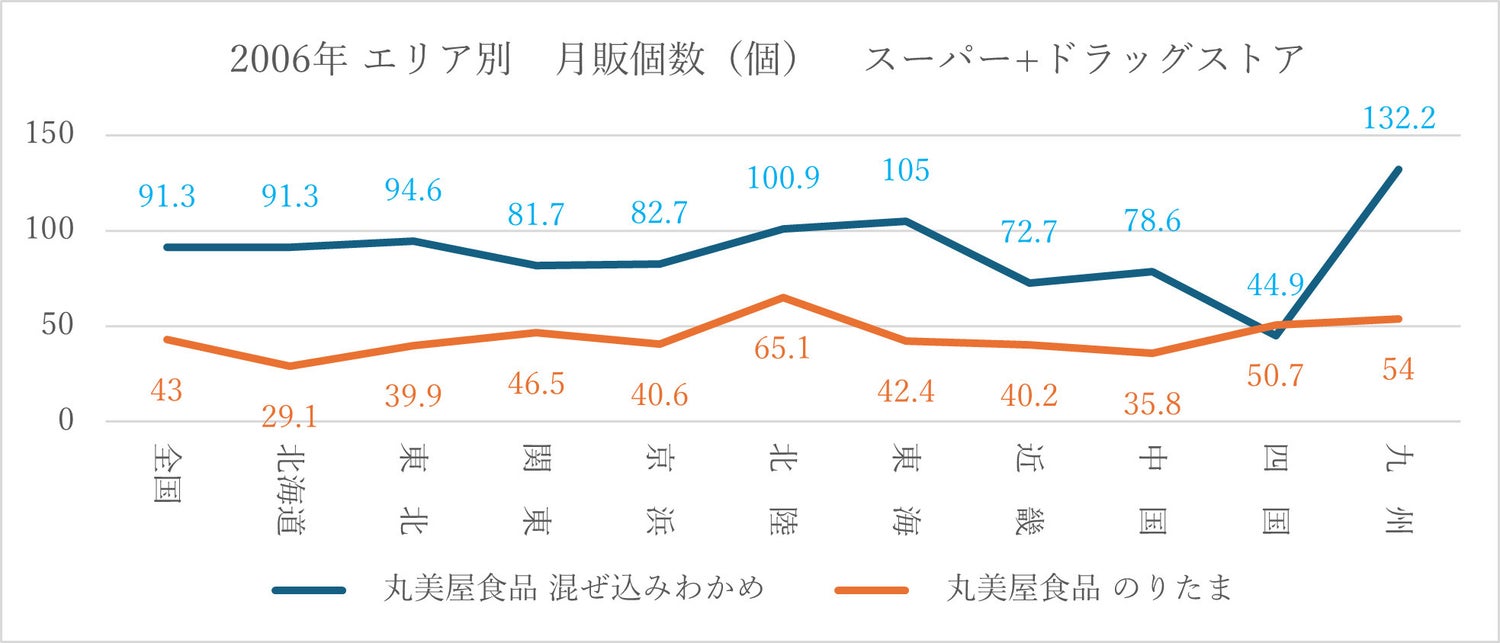

不景気といった外的要因の影響もあり、売上を伸ばしていった『混ぜ込みわかめ』。しかし、それは何も自然と伸びていったわけではありません。2004年に競合商品を追い抜き、シェアを逆転。2005年には、自社のロングセラー商品『のりたま』をも抜く快進撃を見せたのは、マーケティングの力がありました。

「私が関わり出した当時、『混ぜ込みわかめ』の売上にはエリア差があったのです。売れていたのが九州で、それらの成功事例を紐解き、全国的に伸ばしていこうと考えました」(丸山さん)

九州と東京(関東)の消費者の意識や動向をWeb調査で調べたところ、そもそも商品への捉え方が異なっていたと丸山さん。九州では『大きめの具材だから、冷めてもおいしいおむすびが作れる。これならお客さまに出しても恥ずかしくない』と、商品の特徴をポジティブに捉えている人が多かった一方、関東では『便利である一方で、手抜きだと思われてしまうから、家族にも出しづらい』とネガティブに捉えている人が多く見られたのです。

「手抜きだと思われてしまうのが不安で使えないというお客さまの心理的ハードルは、『のりたま』でも『とり釜めしの素』『麻婆豆腐の素』でも見られてきたものでした。九州地方など、ポジティブに捉えてくださっていた地域では、混ぜごはんにすでになじみがあったから前向きに受け止められた部分もあるのでしょう。その他の地域でも『混ぜ込みわかめ』の売上を伸ばしていくためには、この認識の差を埋めるところから始めなければと思いました」(丸山さん)

まずは、山陰地方など、売上を伸ばせる可能性の高い地域で積極的にテレビCMを打つことに。その際、「具材がしっかりしていて、ごはんに混ぜて握ったあと、時間が経っても崩れない」など、『混ぜ込みわかめ』の強みが伝わるように意識しました。「冷めてもおいしいしっかり具材」という機能性を伝えるコピーを考え、CMはポップな印象に。こうした積み重ねが花開いたのが、リーマンショックが起きた2007年頃でした。

(左)パッケージ変更前 (右)パッケージ変更後

また、「おむすびは毎日食べるものだから、味を変えたいニーズもある」と考え、定番品『若菜』の売上が徐々に増えていくのに合わせ、その脇を固めるラインナップのバリエーションを増やしていったといいます。

「社内では、なかなか『混ぜ込みわかめ』が花開かない様子を見て、『商品名を変えるべきではないのか』という議論もあったんです。でも、シェアを逆転したことでその声はなくなりました。当社の商品は、メニュー名や素材名をはじめ、「混ぜ込み」のように行為がそのまま商品名になっているものが多いのですが、使っていただいた方の思い出が紐付けられることで、そんな商品名にも愛着を持っていただけると感じています。

『便利』『合理性』だけでは、より良いものが出てきたときに、そちらに流れてしまうでしょう。そうではなく、食べてくださったお客さまの『これはおいしい!』という感情を育てることができると、手に取り続けていただける。『麻婆豆腐の素』など、他のロングセラー商品も同じで、『子どもの頃に食べていた思い出の味』は、大人になっても『あの味が食べたい』と選んでいただける強い理由になります。「おいしかった」「楽しかった」「嬉しかった」という思い出と紐づくものは強く、だからこそ守るべきところを徹底的に守り続けたいと思っているのです」(丸山さん)

徹底的なニーズ調査が、喜ばれる商品開発に繋がる

「白米に何かをかけるなんて、おかず作りの手を抜いているみたいで使いづらい」というお客さまの感覚に始まり、「調理済み商品を使うのは手抜きだ」など、その時代の消費者の心理的ハードルの変化とも共に歩んできた丸美屋の商品たち。平成に入り、女性の社会進出が進んだことで専業主婦の割合が減り、台所を担ってきた女性たちの意識が変わっていったことで「当社の商品が時代にマッチしてきた部分もある」と丸山さんは語ります。

さらに時代は移り変わり、自宅での食事シーンにも変化が見られるようになりました。共働きの夫婦ふたりのご家庭、一人暮らしなど、家庭で食べる人数も、昔より幅が広くなっています。

「2、3人前を一気に作る『麻婆豆腐の素』だけではなく、レンジでチンするだけで食べられる個食タイプのものを出すなど、人数に応じた商品作りにも取り組んでいます」(青木さん)

(左)レンジDELI<具だくさん豚汁> (右)レンジDELI <麻婆豆腐 中辛>

「昨年から伸びていると感じているのが、コンビニでも売っている常温の個食タイプの商品です。チルドではなく、あえて常温を買う人がいる背景には、忙しくてスーパーマーケットに行って探したり選んだりする手間を省きたいというニーズがあります。コンビニだとすぐに手に取れますし、お弁当のようにごはんの量が決められていないため、自分に合った量を食べられる。防災時のストック用としても兼ねられるため、普段のおかずを常温保存できるものにする心理的ハードルも下がっているのでしょう。また、一人暮らしの方の場合、自分の健康管理を自分でしなければなりません。特に野菜がたくさん入ったものなどが売れたりしますが、そういったニーズにも応えられているのではないかと思っています」(丸山さん)

こうしたニーズを、会社としてどう拾い上げているのでしょうか。丸山さんは「イチにもニにも調査です」と述べます。

「狙っている市場で、今すでに使われている商品の良い点、不満点を洗い出すようにしています。みんな最初からヒット商品、ロングセラー商品を作りたいと意気込んではいますが、そう上手くはいかないのが現実です。新規商品を出す際には、徹底的に調査をして挑みます。ヒットを狙いつつ、一方で売上中堅クラスになる予想でも、サブ定番として食卓で活躍できる商品も必要と考えており、その開発にも力を入れていますね。新しい提案は食べる人を喜ばせ、それは市場の活性化に繋がります。

あとは、一旦ダメだったものをダメなままにして終わらせないこと。ダメだったものの中には、芽が出そうなものもあります。それを引っ張ってきて調査し、再トライすることも当社の特徴だと思います。『自信を持って世に送り出したものなのだから、簡単には諦めるな』というのが丸美屋の社風ですね」(丸山さん)

実際、終売間近なところまでいったにも関わらず、V字回復を遂げた商品もあります。『ソフトふりかけ』や『のっけるふりかけ』は、そうした商品のひとつです。

「いずれも、ドライタイプのふりかけでは表現できないテクスチャー、例えばソフトならではのしっとりやわらかな素材感、のっけるならではのジューシー感などを打ち出せたことが、起死回生のきっかけになったのだと思います。一度失敗したものに、何度でも振り返るチャンスをくれるのは当社の良さですね。ただ、簡単に諦めさせてもらえないのは、開発者やマーケターにとって大変だともいえるのですが(笑)」(丸山さん)

守りと攻め、双方があるからこそ大切なものを守り続けられる。今後も「食卓の感動を守れる」姿勢を大切に歩みたい

大切にすべきものを徹底的に守ること、続けていくこと。こうした丸美屋の姿勢は、CMキャラクターや消費者キャンペーン、協賛活動にも表れています。『麻婆豆腐の素』のCMは、30年以上契約しているタレントの三宅裕司さんや20年以上契約をしている俳優の木村佳乃さんが出演。消費者キャンペーンも年間行事のように毎年同じタイミングで同じものを行い、毎年楽しみにしてくださっているお客さまのご期待を裏切らないよう「続ける」ことを大切にしています。

協賛活動としては、ミュージカル『アニー』が主なもので、今年で協賛23年目を迎えます。勇気、愛、希望をテーマに、上演40年目を迎える『アニー』は、丸美屋が大切にしているイメージとも合うことから、長年タッグを組ませていただいてきました。

しかし、本ストーリーでもお伝えしてきたように、「守る」「続ける」だけではなく、「攻める」「開拓する」精神も、丸美屋が大切にしている部分です。守り続けるためには、新たな挑戦をする必要があるというのが、その理由です。

「食品会社であれば当然の話ではありますが、味に妥協せず、おいしいものづくりを優先すること、誠実なものづくりを続けることへの姿勢は、今後も変わることはありません。おいしいものを食べたときには、感動が必ずあるはず。例えば、ふりかけごはんを口に入れたあと、飲み込む瞬間まで味わいを楽しめる。そんなお客さまの生活の豊かさに繋がるイメージを、ぜひ発信していきたいですね。食べたときの感動を守ることを大切にし、お客さまの期待を裏切らず、それ以上の感動をお届けできるよう、さらなる追求を続けていきたいです」(丸山さん)

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ