京都府にある創立60年以上の伝統ある女子大学が来年度から学生の募集を停止すると発表した。

少子化が進み経営困難に陥る女子大学が増える中、生き残るすべはあるのか。

■ノートルダム女子大学 新規の学生募集を停止

学生の街・京都で先月、苦渋の決断を発表した大学が…

記者リポート:こちらの女子大学名門として知られ、校舎もご覧のように大変美しいんですけども、新規の学生を停止することになりました。

アメリカから4人のシスターが派遣され、1961年に開校したとされる京都ノートルダム女子大学。

自立した女性の育成を目指すとして英語教育などに力を入れてきたが、来年度から新規の学生募集を停止すると発表。理由は定員割れで、昨年度は330人の定員に対し入学者数は186人まで激減した。

広報担当者:戦後にアメリカからシスターが来て、”日本の女子教育を整備する”という思いから立ち上がった女子大のため、共学化はしない選択をしました。

京都府によると、府内の4年制大学が募集を停止し、閉学するのは初めてだ。

学生:友達が連絡を入れてくれて、えって感じで。最初は冗談かと思って。入学の当時に保証してくれた色々な経験できるというのは今まで通り続けてもらいたい。

学生(2年生)の保護者:閉校することで(就活の時に)どういうふうに企業側からとられるかという不安はあるんですけど、自分の力で就職を勝ち取ってほしい。

募集停止と聞いて、姉妹でかけつけた卒業生も…

約30年前の卒業生・姉:シスターの先生方が厳しかったんですけどその中で友達同士でいろいろ情報交換したりして乗り越えてきた。

約30年前の卒業生・妹:本当にいい思い出ばっかりの大学生活だったので今回来て最後お別れしないと、と思ってきたんですけど。

約30年前の卒業生・姉:(Q.娘さんもここに?)別の学校に入っています。いろいろ時代的にもうちょっといろんなチャレンジできる学校にというのでほかの学校に。

■約30年前には100校近くあった女子大学は今は71校に

こうした定員割れは全国の大学で起きていて、昨年度、4年制の私立大学のおよそ6割が定員割れに。

特に女子大学で影響が大きく、およそ30年前には100校近くあった女子大学は今は71校と減少が著しいのが現状。

大学ジャーナリスト石渡嶺司さん:昭和から平成にかけてはかなりニーズがあった。しかし昭和から平成平成から令和に移るにつれて、女子高校生はキャリア志向というのを強くしていきます。そうなると、女子大学よりは共学校にという志望動向がかなり強まり、今後も女子大学、特に中小規模の女子大学については、経営については難しい判断を迫られる場面が多いと思います。

■「性別にとらわれることなくキャリア考えやすいのが女子大学の大きな魅力」

苦しい状況が続く女子大学…神戸市の甲南女子大学も2年前に入学者が大幅に減った。

学部を再編するなどしてある程度回復したものの定員を下回る状況は続いている。

ただ、女子大学の魅力が伝われば状況は変えられると考えている。

甲南女子大学 秋元典子学長:どのようなことをするにしても女子しかいないのでみんなで分担してみんなで取り組む。性別にとらわれることなくどのようにキャリアを築いていくかそれを非常に考えやすいそれが女子大学の大きな魅力。

■伝統を変えて入学者を増やす大学 今年度から「共学」に

『女子大学』にこだわる学校がある一方、伝統を変えて入学者を増やす大学も…

兵庫県尼崎市の園田学園大学。女性が多いように見えますが男性の姿もちらほら。そう、開学からおよそ60年が経ち、今年度から「共学」に変えたのだ。

園田学園大学大江篤学長:少子化で18歳人口が急激に将来に向けて減っていくという中で、性別を限ってしまうと非常に厳しくなっていくと考えている。最後の最後まで迷っていた。

共学化する大学は近年増加していて、関西でも8校が共学に。園田学園大学は去年、経営学部で定員の30%ほどしか集まらなかったが、共学にした今年は定員を超える学生が入学した。

女子学生1年生:もともと共学じゃなかったら視野には入ってなかったんですけど共学化と聞いて家からも近いということで選びました。

男子学生1年生:もしかしたら女子だけしかいないのかなと不安はありましたけど入学式で意外と男子がいたので安心しました。

■共学化が進む現状に専門家は「メリットは大きい」

共学化が進む現状に専門家は職業選択の幅が広がるなどメリットは大きいと指摘する。

大学ジャーナリスト石渡嶺司さん:保育、幼児教育に関連する学部・学科を擁している女子大学だった場合、共学化すると男性の保育士、或いは幼稚園教諭といったところが増えていく。そんなところはメリットとしてある。

しかし、取材を進めると共学になる前に入学した学生からはこんな声も…

4年生:女子だけだと空間として気楽でいられるし、女子大やから入学したのも私はあるので。急に変わったからやっぱり戸惑いはあります。

2年生:中学校のときに(男性に)苦手意識があった(共学は)びっくりよりも『あ、終わった』というのが強かった。

伝統を守り続ける女子大学と共学化へと舵を切る女子大学。今後、減り続ける学生の獲得競争は激化しそうだ。

■「ノートルダム女子大学閉学」に京都大学の藤井教授「びっくりした」

「ノートルダム女子大学が閉学へ」というニュースに、京都大学大学院の藤井聡教授は「びっくりした」と話した。

京都大学大学院 藤井聡教授:たぶん僕だけじゃないと思いますが、本当に京都の人はびっくりしたと思います。

京都大学大学院 藤井聡教授:(30年ほど前に卒業されたという)お姉さんと妹さんが先ほど登場しましたが、(私は)ちょうど彼女たちと同じぐらいの世代だと思います。『ダム女』と我々は言って、本当に京都の名門の女子大で、なくなるなんてちょっと想像できなかった。

女子大学出身の関西テレビ・藤本景子アナウンサーは、女子大学の役割が時代に合わなくなっているのかもしれないと話した。

藤本景子アナウンサー:私は姉妹で同じ女子大学に行ったパターンなんですが、大学生活は楽しかったです。

藤本景子アナウンサー:昔『大学は男性が行くもの』という意識が強かったところに、女性にも高等教育をということで始まったところがある。あと女性は良妻賢母になるため、家庭的なことを勉強して良い妻になりましょうみたいな成り立ちが多かったと思います。

藤本景子アナウンサー:ですけど時代にズレが生じてきて、学ぶチャンスは女子も男子も同じようにあるので、(女子大学が変化することは)『時代かな』と思います。

女子大学の中には、生き残るために共学化するところもある。

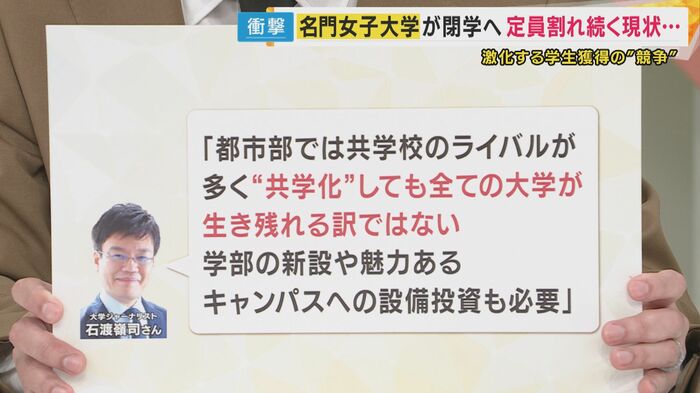

大学ジャーナリストの石渡嶺司さんは、「都市部では共学校のライバルが多く、共学化しても全ての大学が生き残れるわけではない。学部の新設や魅力あるキャンパスへの設備投資も必要」だと言う。

最後に藤井聡教授は、18歳人口が減少する中、閉学は致し方ないとしながらも、需要と供給だけで教育を決定してはいけないと話した。

京都大学大学院 藤井聡教授:統計的に考えると致し方ないところがあると、改めて感じます。需要と供給のバランスがあります。

京都大学大学院 藤井聡教授:ただ需要と供給のバランスだけで教育というものを決めていいものかというところが大きな問題です。仮に定員割れを起こしていても、日本の国のためあるいは社会全体のために、こういう教育は残しておかないといけないというところは、しっかり残してしっかり学生を入れていく努力を続けることも大事だと思います。

学生のニーズだけではなく、守らなければならない教育もあるという、教育全体の問題を改めて考えなければいけないのかもしれない。

(関西テレビ「newsランナー」 2025年5月2日放送)