静岡市葵区に「籠上(かごうえ)」という地名がある。地名の由来は、頑丈に築きあげられた土手と、幼少期を静岡で過ごした徳川家康だという。地名とどのように関係しているのか、調査した。

周辺の神社で聞き込み調査

今回調べる地名は、静岡市葵区の「籠上(かごうえ)」。「籠」は珍しい漢字かもしれないが、静岡市民なら一度は聞いたことがあろう地名だ。

籠上の南にはかつて駿府城があった。時代劇にも登場する乗り物「駕籠(かご)」には、駿府城の殿様も乗っていただろうから、駿府城の上(北)ということで籠上、というのがにむらあつとリポーターの予想。真相やいかに。

まずは現地調査で地名に関する情報を集める。

頑丈な堤防を作る「蛇籠」に由来

やってきたのは、籠上のすぐ南、賎機山の麓にある井宮神社。地元では「妙見(みょうけん)さん」の名で親しまれている。

神社の氏子総代・八木俊彦さんに話を聞くと、驚きの歴史がわかってきた。

どうやら関係しているのは、井宮神社を起点に続く「薩摩土手」だ。

一見すると普通の土手のように見えるが、地名に関係する重要な堤防だった。

井宮神社 氏子総代・八木俊彦さん:

土手が流されちゃうので、蛇籠(じゃかご)を土手の下に基礎として入れたんですよ

蛇籠とはいったいなんだろうか?

蛇籠とは、竹で編んだ長い籠に石を詰め込んだもの。薩摩土手は、堤防の下に基礎として蛇籠を入れ、頑丈に築かれた。

井宮神社 氏子総代・八木俊彦さん:

籠を埋めたから上(北)の方は籠上、下(南)はもとは籠下(かごした)と言っていたみたいです

葵区の地名「籠上」は、蛇籠を使った堤防の北側に位置することに由来していた。

薩摩土手と名付けられた堤防だが、江戸時代には「籠鼻(かごのはな)」と呼ばれていた。周辺で暮らす人々は籠鼻を中心として、北側を籠上、南側を籠下と呼んでいたそうだ。

川がないのに堤防?

あっという間に地名の謎は解けたが、新たな疑問が。土手はあっても、籠上周辺には川や水場がない。なぜ土手が存在するのだろうか。詳しく話を聞くと、歴史上の大人物が関わっていることが明らかになった。

かつて薩摩土手周辺には、暴れ川の安倍川が好きなように流れていたという。その証拠に、周辺を少し掘ると砂利が出てくるそうだ。

井宮神社 氏子総代・八木俊彦さん:

安倍川は上流の梅ケ島から河口まで40km足らずで落差1000mあるので急流です

約500年前には激しい流れの川だった安倍川。多くの水害を起こした暴れ川から、生活を守るために土手が必要だった。

そこで登場するのが、徳川家康だ。

家康は幼少期、現在の静岡市で暮らしていたが、井宮神社へ遊びに来たという逸話も残っており、安倍川の水害に悩む農民の姿を目にしたとも言われている。

やがて、大御所として駿府城を拠点にした家康。1606年頃、薩摩藩の協力を得て、安倍川の治水工事を開始。薩摩藩から運び込まれた石で作ったので、「薩摩土手」と呼ばれているという説もある。

現在、薩摩土手はのどかな散歩道になっていた。

薩摩土手は周りと比べて一段高くなっていることが分かる。現在は川が流れていないので、不思議な地形に見えるが、昔は安倍川が脇に流れていた、とすると納得だ。

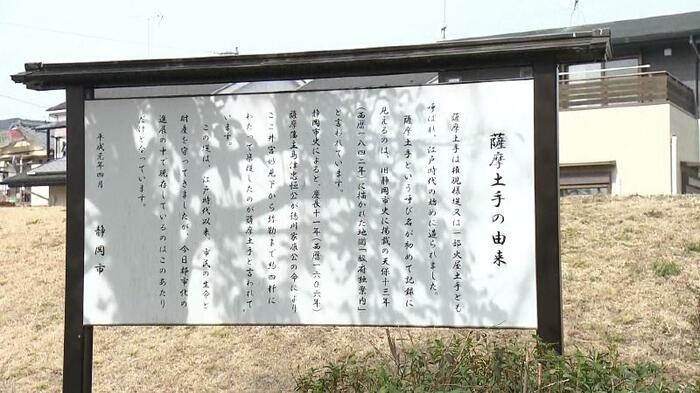

土手の近くに、薩摩土手の由来について看板がある。家康の命令を受け薩摩藩が築いた堤防は、現在の井宮から中野新田周辺まで、全長4kmにわたっていたことが書かれていた。

静岡市葵区にある「籠上」。徳川家康の命で築かれた「籠」の入った土手を境に、南北で籠下と籠上に分けて呼んでいたことに由来していた。殿様の乗るお駕篭は関係ないので、お間違いなく!

■スポット名 薩摩土手

■住所 静岡市葵区 井宮町から中野新田周辺

(テレビ静岡)