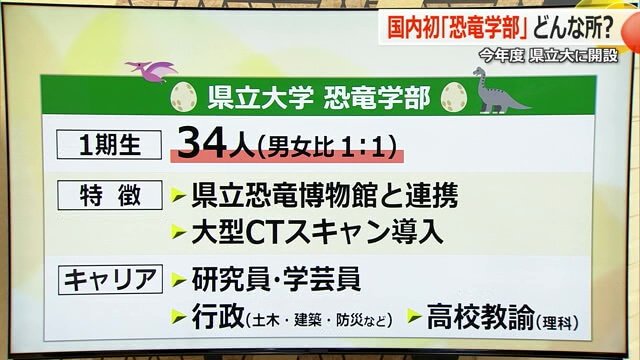

志願倍率は前期が7.3倍、後期が27.3倍。国内唯一の恐竜学部が2025年度、福井県立大学に新設された。1期生として入学したのは県内外の34人(男性:17人、女性17人)。4月7日の入学式で1期生となる学生たちに話を聞くと…実に個性的だった。一体どんなことを体験し何を学べるのか。新入生や学部長を直撃取材した。

個性派ぞろいの1期生

入学式の日、恐竜のフィギュアを手にした女子学生が。「小さい頃から持ち歩いている」と笑顔を見せた。パキケファロサウルスが好きだという。別の学生にマイクを向けると「ケツァルコアトルスが飛べていたか、いなかったかという論争が面白い」とさっそく研究テーマを口にした。どの学生も「発掘作業や、フィールドに出るのが想像つかないので楽しみ」と新たな学びに胸を膨らませている。

お台場で開催の“恐竜博”がきっかけに

神奈川県から福井県にやってきた1期生の1人、井上沙紀さんが自宅での取材に応じてくれた。彼女の“推し”恐竜はスピノサウルス。そのきっかけとなったのが東京・お台場で開かれたスピノサウルスをメインにした展示会だったという。「2024年にお台場で開かれていた恐竜博覧会を見に行った時、福井の恐竜研究にフォーカスした展示があって面白いと思った。前の仕事がIT系なのもあって、最新の技術を使って古代のものを解明していくのが面白いと思った」と話す。

博覧会の最後に見た「恐竜学部が新設されます」という告知が、恐竜学部を志すきっかけとなった。当時は会社勤めをしていたため「社会人枠」で恐竜学部を受験。募集若干名という難関を見事に突破し、合格を機に退職した。

海外での発掘調査も

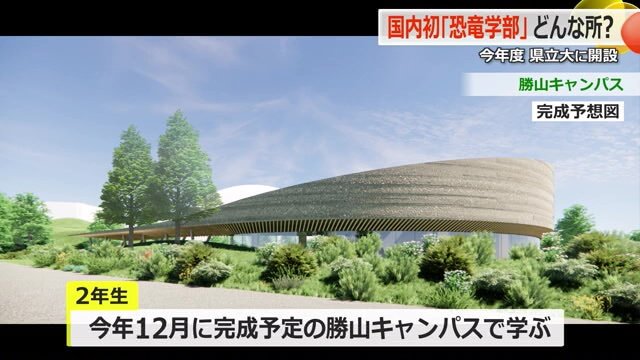

恐竜学部は恐竜・地質学科の1学科制。1年生は永平寺キャンパスで主に一般教養科目を学ぶが、2年生からは県立恐竜博物館の隣に建設中の「勝山キャンパス」で学ぶことになる。3年生で「恐竜・古生物」コースと「地質・古環境」コースに分かれ、海外での発掘調査や実践的なフィールドワークを通して、より高度な専門知識を身につける。

井上さんは、入学時のオリエンテーションでハンマーとヘルメットを購入するよういわれ「あ、恐竜学部だと実感した」という。ただ、「支給じゃないのでどれを買っていいかも分からない。ヘルメットとハンマーの知識がないから」と苦笑する。

何が学べる?恐竜学部

では、恐竜学部では何を学べるのか、恐竜学部の西弘嗣学部長に話を聞いた。

福井県立大学恐竜学部・西弘嗣学部長:

「恐竜のことだけを研究するというイメージが非常に強いが、我々の目的としているのは、自然史科学を学び地球の色々な生物や自然を理解してもらうこと。他学部では体験できないような、標本をCTスキャンをかけて解析して恐竜の生態を探るという、福井県でなければできなかった学部」

授業は、隣接する県立恐竜博物館と一体的な教育・研究システムを目指す。博物館の研究員のほぼ全員にあたる14人が講師として授業に入り、博物館が保有する標本を活用したり、大型コンピューター断層撮影装置=CTを用いた化石のスキャンやデータ解析に取り組む。最新技術に触れながらデジタル技術にも優れた人材を育成する計画だ。

ちなみに全長1メートルを超える化石の解析が可能な大型CTスキャンの導入費は約3億円。これは、県の2025年度当初予算案に盛り込まれている勝山キャンパスの研究用備品の購入費用5億6972万円の半分以上を占める額。恐竜学部の目玉の設備として、2026年1月~2月には勝山キャンパスに到着する予定だ。

将来のキャリアは?

将来のキャリアとしては、研究員や学芸員のほか、行政関係での土木・建築や防災分野での活躍や、理科の分野での高校教諭などが想定されているという。恐竜学部を卒業後のキャリアについては、西学部長は「研究者になる人間はどこの大学でもわずか。県立大学も同じで、全員が研究者になるわけではないので、それに特化した将来像を作るというのは適切ではない。(恐竜学部の強みである)自然史科学を学び、さらにデジタル技術を持った人材を我々の大学から輩出することができれば、将来的に福井県にとって大きな人材育成につながると信じている」と話す。

新入生の井上さんは、自身の将来像について「これになりたい、というものがあるわけではないが、新しい知識を得るのが好きなので、敷居を下げて、誰でも楽しく学べるところなんだというのを知ってもらえるようにしたい。興味を持ったものを勉強してもらうような仕組みが何か作れたら」と話す。

夢と希望が膨らむ恐竜学部の新1年生たち。5月にさっそく、新種の恐竜が見つかっている勝山市北谷町の発掘現場で実習を行う予定だ。