また、この旬の時期に嬉野茶時の売り上げを作れないことが事業の危機でもありました。そこで、嬉野茶時でお茶の専門知識を備えたお茶コンシェルジュを育成するプロジェクトを立ち上げ、彼らに繁忙期の茶会の振る舞い役を託すことにしました。

お茶コンシェルジュの育成

参加希望者は嬉野茶に興味のある方をターゲットに、主催者のSNSのつながりのみで募り、事前に面接し、お茶の魅力を伝えるための知識やコミュニケーション能力があるかなどを見極めました。

そして、2か月間にわたってお茶農家さんがお茶にまつわる教養に始まり、おいしい淹れ方、嬉野の歴史などを講義しました。

こうして嬉野茶時からお茶コンシェルジュの認定を受けた人たちが2022年からお茶が旬である、つまり来場客がこぞってやってきて稼げる3月からの事業の担い手となったのです。

嬉野茶時は茶空間にもこだわっています。嬉野の市街地と美しい山々が見渡せる天茶台、檜や杉に囲まれた杜の茶室などお茶が実際に生産される舞台で、新茶の最高の季節での茶会体験。まさに本物が体験できるからこそ、単価も上げていきたいところです。

そこで、地元の酒蔵と連携して日本酒のペアリングも始めました。また、茶摘み体験も組み入れて、高付加価値化につなげました。結果、一人当たり単価は1万円から3万円へと上げ、本物のお茶体験とおいしい地酒を求める客を国内外から呼び込むことに成功しています。

本物を追求するには、人的リソースの確保が障壁となります。外部人材の育成が問題解決のカギとなった好事例です。

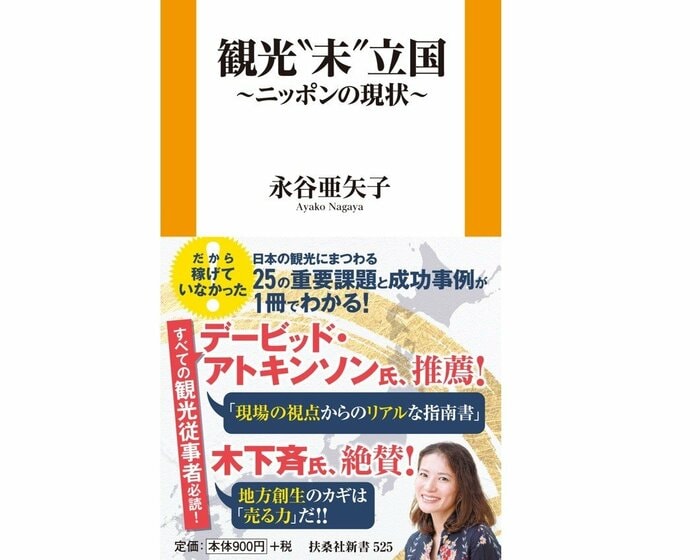

永谷亜矢子

企業・中央官庁、自治体へのマーケティング、 PRコンサルタント、施設やイベントからメディアまでの様々なプロデュース業を担う。2018年より立教大学経営学部客員教授。2019年よりナイトタイムエコノミー推進協議会の理事に着任。以降、観光庁、文化庁など有識者やアドバイザー、現在も富山県、富士吉田市はじめ8自治の地域創生事業にハンズオンで長期的に携わっている