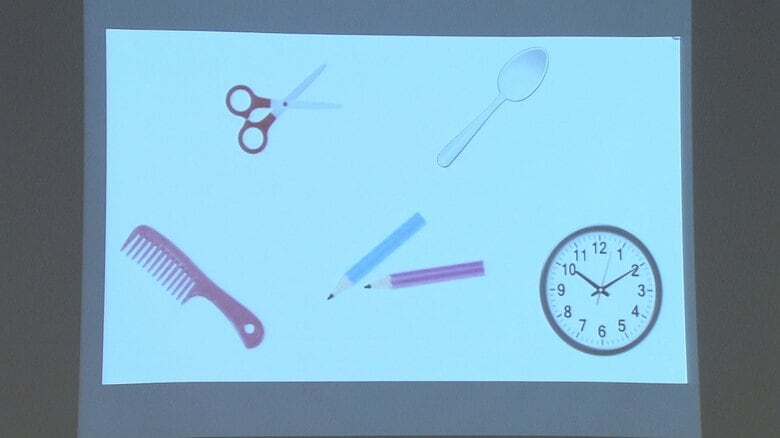

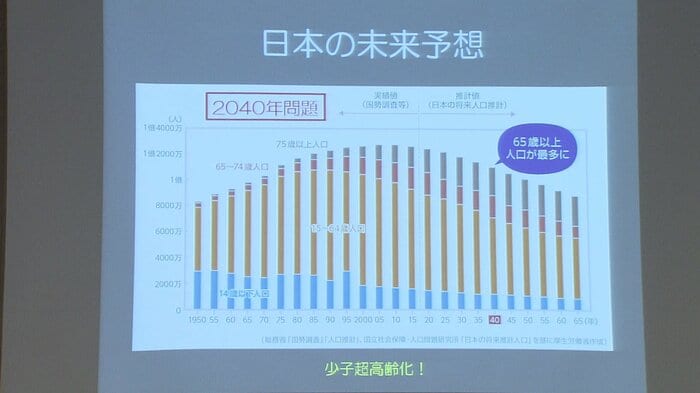

あなたはここにあるイラストを覚えられますか?これは認知症を診断する際に記憶機能を調べる検査だ。15年後の2040年、認知症患者と予備群の数は全国で1000万人を超えると推計されている。これは65歳以上の高齢者の約3.6人に1人が該当する計算だ。誰もがなりうるこの病気について、長崎大学医学部で開かれた公開講座をもとに、最新の知見を紹介する。

認知症と軽度認知障害(MCI)とは

何らかの原因で脳の細胞が死んだり働きが悪くなったりすることで、日常生活に支障をきたす状態を「認知症」という。単なる病名ではなく、原因がはっきりしていない症候群だ。

加齢によるもの忘れとは異なり、認知症によるもの忘れは、物事全体が抜け落ち、ヒントを与えても思い出せない。本人に自覚がなく、進行性であることが特徴だ。

しかし、自分自身や周囲の人が認知機能の低下を感じているものの、日常生活に支障が生じるほどの低下ではない、認知症一歩手前の状態を軽度認知障害(MCI)という。症状としては「新しい家電の使い方を覚えるのに時間がかかる」や「仕事のミスが増えた」「メモをとることが増えた」などだ。

認知症高齢者の数は年々増加している。2025年には全国で約471万人、2040年には約584万人に達すると予測されている。さらに、認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)の高齢者も2040年には約612万人にのぼるとされ、認知症、軽度認知障害あわせると約1196万人と推計されている。

見過ごされやすい軽度認知障害(MCI) 大切なのは早期発見

軽度認知障害(MCI)になったらからといって必ず認知症になるわけではないという。

認知症疾患診療ガイドラインによると、原因によっては現状が保たれたり、回復したりすることもあり、1年で16~41%の人が健康な状態に戻ったという報告もある。

長崎大学病院の精神科神経科にはここ数年MCIの相談が増えていて、同病院の医師で認知症疾患医療センターの田山達之副センター長は「早めの相談・治療をすることで発症を遅らせることができる可能性がある」として早期発見を呼び掛けている。症状が軽いからこそ正しく知らないと家族や自分自身でさえも見過ごしてしまうことも多いが、認知症予防には早期発見が重要だ。

家族を追い詰める「物盗られ妄想」

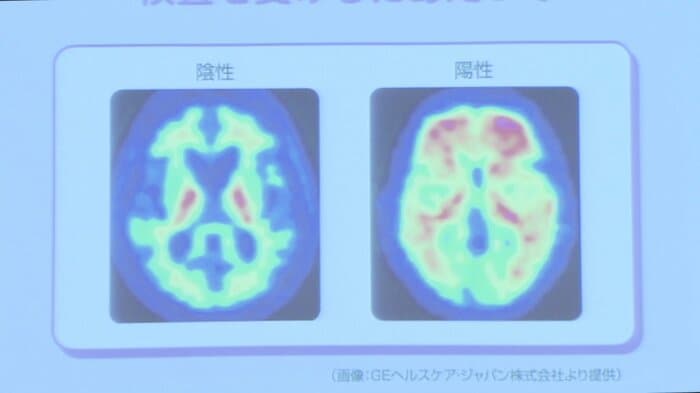

認知症には主にアルツハイマー型、脳血管型、レビー小体型がある。特にレビー小体型認知症は近年増加傾向にあり、幻視や妄想、抑うつ、パーキンソン症状などが特徴だ。転倒したり、誤嚥性肺炎を引き起こしたりすることが多いが、それを繰り返すと死に至るケースも少なくはない。

症状として出た場合、家族を特に苦しめるのが「物盗られ妄想」だ。田山達之副センター長は、「お金を盗られた、物を盗られたと言い出す。一番世話をしている家族が妄想の対象になってしまうことが多い」と説明する。これは介護者の精神的負担を大きくする要因となっているという。場合によって薬物治療などをしながら患者自身だけでなくケアを担う家族などの負担も軽減する必要があると話す。

公開講座では、認知症の種類や最新の治療法についても紹介されたが、多くの認知症は現在の医療では完治させることはできない。このため認知症予防のため大切なのは「生活習慣」だという。食習慣では野菜や果物、魚をよく食べること、運動習慣では週3日以上の有酸素運動をすることが効果的とされる。また、人との交流や知的活動で社会的に孤立しないことも重要だとされている。

田山副センター長は睡眠の重要性も強調する。「日本人は睡眠時間が短い。6時間という人が多いが、7時間ぐらい寝るのが認知症予防にはいいというデータも出ている」と述べ、十分な睡眠時間の確保を呼びかけた。

家族に迷惑をかけないためにも

講座には市民や介護・医療関係者など約100人が参加し、熱心に耳を傾けた。76歳の男性参加者は「家族に迷惑をかけないようにすることが一番気になるところなので、日常生活に取り入れられる予防策を参考にしたい」と話した。また民生委員として地域の見回りなども行っている女性参加者は「自分の立場でどこまでできるかはわからないが、少しでもおかしいなと思ったら関係機関とつなぐなど連携をとっていきたい」と、認知症予防のためにも、地域で支える動きも今後は重要となりそうだ。

誰もがなりえる「認知症」。

「認知症になってしまったら…」と不安に過ごすよりも、自分や大切な人が認知症になっても安心して暮らせる社会の実現に向けて、まずは正しい知識を学ぶこと。また少しでも思い当たることがあったら、医療機関などへの早めの相談も認知症予防への大切な一歩となるだろう。

(テレビ長崎)