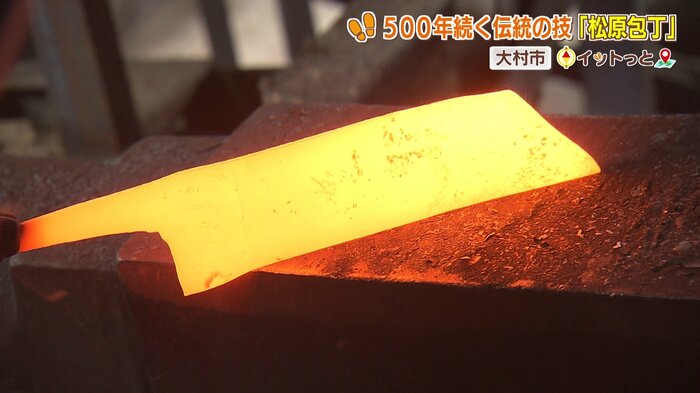

炉で熱して真っ赤になった鉄を熱いうちに叩く。固くて丈夫な刃物を作る「鍛造(たんぞう)」という技術だ。長崎県大村市に伝わる伝統の「松原包丁」を守り続けている親子の思いを取材した。

薄いのに折れにくい プロの料理人も御用達

長崎の中央部にある大村市。かつては日本初のキリシタン大名、大村純忠の領地で市の北部・松原地区は宿場町として栄えた。

そんな松原地区にある近代的なデザインで一見カフェのようにも見える建物は「田中鎌工業」だ。様々な形、色、模様の包丁がずらりと並び、まるで“包丁の美術館”のようだ。

約50種類の松原包丁や農機具を製作している。職人の技を今に伝えるのは4代目の田中勝人さんだ。

松原包丁は平安時代末期の源平合戦で敗れた平家の刀鍛冶の子孫が松原八幡神社の境内で農民の求めに応じて鎌を作ったのが始まりとされている。

出刃包丁は厚いものをイメージするが、松原包丁は薄く、固い鋼を鉄で挟む3層構造になっていて、強い衝撃を与えても刃こぼれしにくいのが特徴だ。

鉄は熱いうちに打て!海外からの注文も殺到

3層の金属の板を薄く伸ばしたあと、包丁の形に切り取って1200度の炉で熱する。金槌で叩くことで鋼に圧力がかかり、強度が増すため厚さ2.5ミリの薄さでも折れにくくなる。

冷ましたあと、もう一度熱処理をして形を整え、研いで磨けば完成だ。

田中勝人さんは、もともとは長崎や佐賀県の農家のために鎌を作っていた。小さい頃から柄を付けたりして手伝っていて「こうすれば切れる」ということを常に考えていたという。

田中さんは20歳の時、父の昇さんから事業を受け継いだ。バブル崩壊当時は閉業の危機もあったが、2013年に和食がユネスコの無形文化遺産に登録され、日本の手打ち刃物が改めて脚光を浴びた。

世界的な日本食人気も追い風になり、アメリカやヨーロッパからも注文が相次いでいて、1年に製造する5000本の包丁のうち、約8割を輸出している。

継承には課題も 研がなくても長持ちする切れ味を実現

一方、国内の家庭では値段が安くて錆びないセラミックやチタン合金の包丁が人気だ。鋼を使った手打ちの刃物は値段が高く、手入れを怠ることができないため、あまり使われなくなってきた。松原地区の鍛冶屋も3軒が残るばかりで、伝統の継承には課題がある。

田中鎌工業では、田中さんの三男で5代目の裕紀さんを中心に新たな包丁づくりに取り組んでいる。昔ながらの黒打ちの包丁は軟鉄に鋼を割り込んでいるもので、切れ味は良いが錆びやすいのが欠点だ。

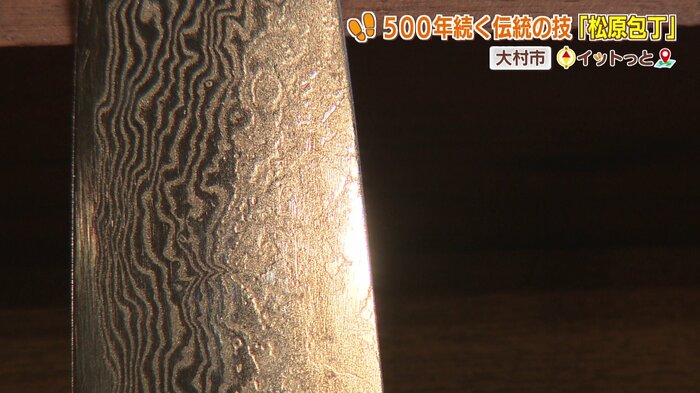

切れ味を追究してなおかつ錆びにくいのが十色(といろ)。十色は鋼の中でも錆びにくい素材を使っていて、研がなくても長持ちする切れ味を実現した。特殊な金属を何層も重ねているため、砥ぐと模様が浮び、値段以上の扱いやすさと個性を両立させた包丁だ。

田中裕紀さんは「祖父、父が伝統的な作り方を守りながら包丁を作ってきた。自分の代で製法を守りながら、いかに松原包丁を続けることが大切だ」と5代目としての決意を語る。

松原包丁は職人が手作りするため製造量が限られていて、価格を抑えることは難しいのが現状である。田中さんはその分、値段以上の切れ味や扱いやすさを追求し、"一生ものの包丁”を作ることを目指して国内の販売を伸ばそうと考えている。

刀鍛冶の製法を受け継いだ松原包丁。時代の変化にあわせた包丁作りで伝統の継承を目指す。

(テレビ長崎)