日本海側の大雪には、大きく2種類があります。それぞれの特徴を知って、大雪による災害に備えましょう。村田光広気象予報士の解説です。

◆天気図の等圧線に注目

日本海側の大雪は、大きくは「里雪型」と「山雪型」の2種類の傾向があります。里雪型は平野部(里)で大雪となる型、山雪型は山地で大雪になる型です。どちらも冬型の気圧配置がもたらしますが、違いは天気図の等圧線の形に現れます。等圧線というのは、同じ気圧の地点を線で結んだものです。

◆風が弱い里雪型が平野部に大雪をもたらす

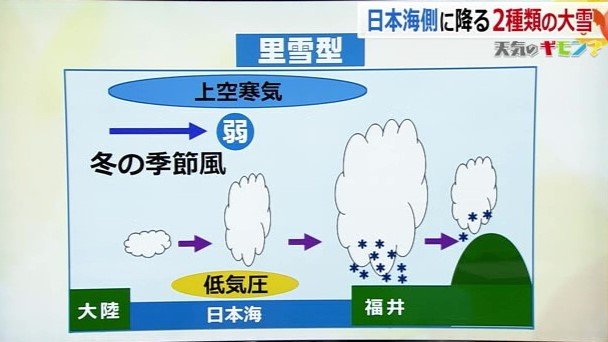

里雪型は、等圧線の形が日本海で「く」の字に湾曲し、曲線状になるのが特徴です。等圧線が湾曲するのは、天気図には現れない小さな低気圧が隠れているからです。

里雪型は風が弱いのが特徴で、日本海で発達した雪雲が海に近い平野部にゆっくりと流れ込み、大雪をもたらします。平野部で雪を降らせた雪雲は、山に到着する頃には少し衰えるため、山地では比較的、雪が少なくなります。これが平野部(里)で大雪になる「里雪型」です。

◆過去に「里雪型」で車の立往生が発生

例えば、2021年1月9日は、1日の降雪量が福井で54センチ、大野市九頭竜で35センチと、平野部の福井市の方が多くなりました。北陸自動車道や中部縦貫自動車道では車の立ち往生が相次ぎました。里雪型は短期間で大雪が降るのが特徴なので、大雪情報や警報が発令されているときは、できるだけ外出や車の運転を控えることが必要です。

注意点は▼短時間の大雪や積雪による交通障害、交通事故▼電線に雪が付着し、重みで切れて生じる停電▼除雪中の事故▼積雪や凍結による転倒です。

◆風が強い山雪型

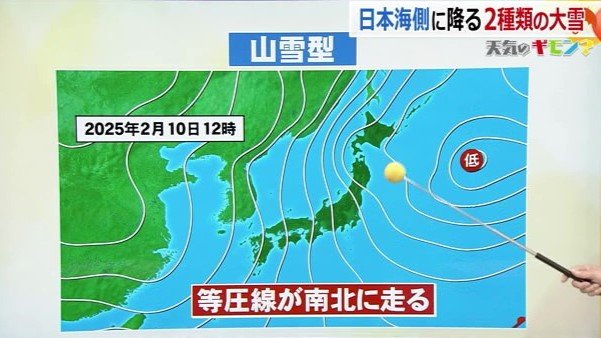

次に、「山雪型」は、等圧線の形状が南北、つまり天気図では縦に走ります。

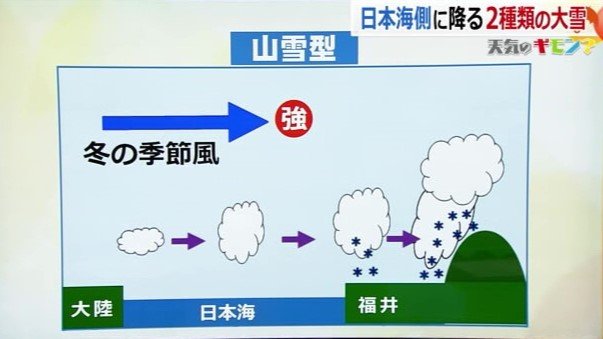

風が強いのが特徴です。日本海側で発生した雪雲が、強い季節風と共に沿岸や平野部を越えて山にぶつかります。山にぶつかった雪雲は、どんどん集まって発達した雪雲に成長します。このため、山間部を中心に大雪になります。これが「山雪型」です。県内でいうと、嶺北の山地や奥越地方で雪が多くなるのが山雪型です。

◆表層雪崩に注意が必要

例えば、2025年2月10日の降雪量は、冬型の気圧配置が強まり山地を中心に雪の量が多くなりました。前日から2日間に降った雪の量は、福井市で17センチ、大野市で36センチ、大野市九頭竜で48センチと山地を中心に大雪でした。

山雪型は、積雪の上にさらに積もった新雪が崩れる「表層雪崩」に注意が必要です。また、強い風が吹くのが特徴なので、暴風による停電や飛散物による事故にも注意が必要です。

◆寒気の強さや風向きで降雪に変化

里雪型、山雪型はあくまでも大きな傾向です。寒気の強さや風向き、雪雲の発達具合によっては県内全域で大雪になることもありますし、局地的に大雪になる可能性もありますので、最新の情報を確認するようにしてください。