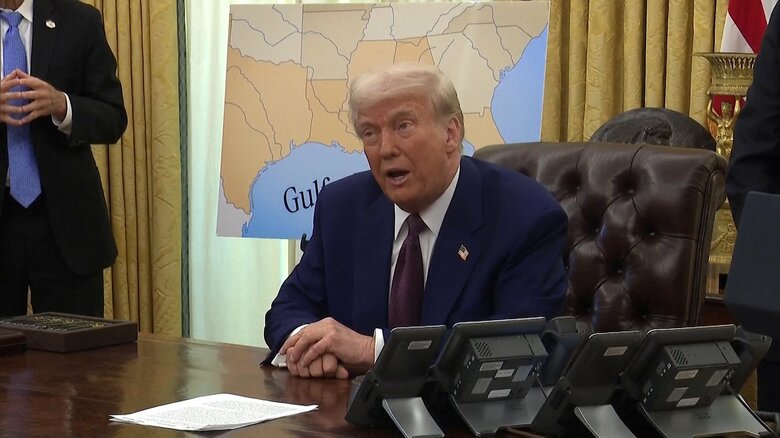

トランプ政権が再び発足してから1カ月となるが、既にトランプ関税の嵐が諸外国に混乱や動揺を与えている。対中国を最重要課題に位置けるトランプ大統領は、中国に対する一律10%の追加関税を導入し、カナダやメキシコに対する25%の関税は発動されるかどうかの境目にある。

また、鉄鋼とアルミニウムに対する25%の関税をかける大統領令にも署名し、今後は相互関税を強化するとみられ、企業活動にさらに影響が拡大することだろう。では、なぜトランプ大統領はここまで積極的に関税を発動するのだろうか。

米国の一極時代から中国の台頭

それを理解するために、まずはこれまでの米国を簡単に振り返ってみたい。第2次世界大戦後、戦勝国となった米国はソ連との冷戦に突入したが、45年に及ぶ冷戦の結果ソ連が90年代に入って崩壊し、米国を超大国とする一極時代の国際構造が訪れた。

この時代にはグローバル化、グローバリゼーションという言葉も世界的に普及したが、その中身は超大国米国の価値観や制度、文化などの影響が世界中に拡大するというアメリカナイゼーションであり、世界の総軍事力の半分以上を独占する米国に対抗しようとする国はなかった。

また、21世紀初頭、当時のブッシュ政権は自由や人権、民主主義といった米国流の価値観を世界中に普及させるという意気込みを示し、9.11同時多発テロに端を発するアフガニスタン戦争、イラク戦争など米国は必要に応じて諸外国に軍事的に介入していった。

しかし、その後、米国は終わりが見えない対テロ戦争で疲弊していき、中国の政治経済的な台頭が顕著になり、超大国米国の姿は徐々に見えなくなっていった。

それはオバマ元大統領が2013年9月、「米国はもはや世界の警察官ではない」と主張したことからも明らかだろう。

「米国だけ多大なコスト」トランプの不満

オバマ政権の後に第1次トランプ政権が発足したが、この時と現在のトランプ大統領の考えに大きな違いはない。トランプ大統領は、米国が世界で最も強い国家であることにプライドがあり、米国が超大国であること自体に大きな不満はない。

しかし、米国が大きな力を持っているものの、アフガニスタン戦争やイラク戦争など外国の紛争に莫大な資金が費やされ、戦場に送り込まれた多くの若者たちが死亡することを強く非生産的だと捉えている。

特に、当時のサダム・フセイン政権が大量破壊兵器を持っているという理由(結局持っていなかった)で2003年3月に開始したイラク戦争は、開戦目的や掛かった費用、犠牲となった米兵数などの観点から、トランプ大統領にとっては全てが本末転倒な9年あまりだったと言えよう。

ウクライナ情勢を巡っても、トランプ大統領はNATOの同盟国に対してGDP比で3%から5%の防衛費増額を要求しているように、「なぜ米国だけが他国の安全保障を支えるために多額の資金を使う必要があるのか」との不満を抱いている。

「米国の同盟国は米国の安全保障のためにお金を出さないのに、米国だけが多大なコストを負わされているのは不公平だ」とトランプ大統領は考えている。

「支援した国の製品が米国に流入」と不満

また、トランプ大統領は「米国は長年地球温暖化や内戦終結、平和復興やインフラ開発などあらゆる領域で先頭に立って資金面で世界に貢献してきたものの、経済成長を遂げた国々が安価な製品を大量に生産し、それが米国に流入することで国内産業が衰退した」との不満を抱いている。

今日、米国にとって最大の貿易赤字国は中国であるが、トランプ大統領は安価な中国製品が大量に流入してきたことで国内産業が衰退したと受け止め、特に中国への警戒心や苛立ちが強いことは言うまでもなかろう。

しかし、メキシコやベトナムなど他の国々に対しても貿易赤字が積もっていることに対しても不満を抱いており、メキシコだけでなく、ベトナムなど他の国々へも名指しのトランプ関税が発動される可能性もあろう。

トランプ大統領としては「これまで米国は世界に対してあらゆることで貢献してきたが、諸外国がそれほど貢献することはない、米国に恩返しすることはない、むしろ米国のお金や技術で成長したにも関わらず、安価な製品を作って米国を衰退させようとしている」などといった不満や防衛本能を抱いている。

要は、トランプ関税とはれっきとした関税ではあるものの、米国を外国による経済的侵略から守るための経済的自衛権と言い換えることができよう。

【執筆:株式会社Strategic Intelligence代表取締役社長CEO 和田大樹】