米トランプ政権の開始から約1カ月。自動車関税についての大統領発言が話題になる中、日本に対するダメージは何が想定されるのか。「BSフジLIVE プライムニュース」では専門家を迎え、トランプ大統領の狙いと日本の向き合い方について議論した。

矛盾を抱えたまま走り続けるのがトランプ政権

竹俣紅キャスター:

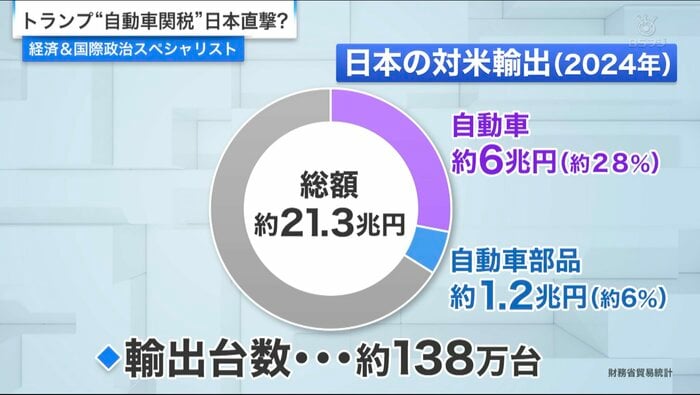

トランプ大統領は2月14日、自動車関税に関して「おそらく4月2日ごろから始める」と発言。2024年の日本の対米輸出総額は約21.3兆円で、うち自動車が約28%、自動車部品が約6%。輸出台数は約138万台。自動車の対米輸出が減れば、日本経済へのダメージは。

経済評論家 加谷珪一氏:

一律関税ならば輸出全体で1割減るという試算もありかなりの大打撃。一番強いトヨタは国内生産比率が最も高いため影響大。さらにコマツなどの建設機械、村田製作所などのコンデンサのような電子部品の輸出がガクッと落ちる可能性がある。輸出そのものではなく、輸出に伴い国内でどれだけ設備投資して工場を作るかという部分が大きいが、そこに影響が出る。

反町理キャスター:

日本の自動車メーカーがメキシコで作りアメリカに出しているのが73万台。合計210万台ほどになる。

経済評論家 加谷珪一氏:

このメキシコ生産分が本丸ではないか。アメリカの労働者が全く恩恵を受けない状況。これをやめ、アメリカ現地生産に全部切り替えてアメリカの部品メーカーから調達しなさいというメッセージに取れる。

真壁昭夫 多摩大学特別招聘教授:

アメリカの工場を作りアメリカの人を雇いアメリカの部品を買ってアメリカで作ってくれと。それで「メイク・アメリカ・グレート・アゲイン」だと。だがそれができない。鉄は圧延した特殊な鋼板を使うが、例えば今問題になっているUSスチールにはその技術がない。そこで日本から持っていく。そこにも関税がかかればものすごくコストが上がってしまう。

反町理キャスター:

逆にアメリカのメーカーが日本で売れる車を作るというかつて存在した発想はもうないのか。

真壁昭夫 多摩大学特別招聘教授:

アメリカの自動車業界の人に聞いても、そういう発想はもうあまりない。

佐橋亮 東京大学東洋文化研究所教授:

そもそも関税を武器化すること自体が、自由貿易としては全く変な話。1980〜90年代の貿易戦争の頃の発想から来ている気さえする。

反町理キャスター:

トランプ政権のリバタリアン的な自由主義経済ではいいものが高く売れてシェアを確保していく。保護主義的な方針とは矛盾するのでは。

佐橋亮 東京大学東洋文化研究所教授:

矛盾を抱えたまま走り続けるのがトランプ政権だとしか説明できない。前の4年間もそうだった。ただリバタリアン的な政策が強いのは情報など最先端の分野で、昔のアメリカの発展を支えた産業分野では比較的ポピュリズム的な政策が強く出やすい。実際そこに多くの有権者もいる。

「相互関税」の導入、日本が特に狙われているわけではない

竹俣紅キャスター:

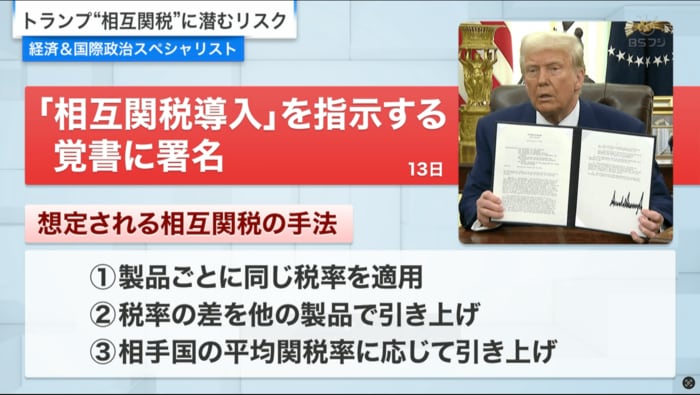

トランプ大統領は13日、関税負担を貿易相手国と対等にすることを目的とする相互関税導入を支持する覚書に署名した。国ごとに数週間から数カ月かけて調査し、個別の対応をとるとしている。想定される手法は「製品ごとに同じ税率を適用」「税率の差を他の製品で引き上げ」「相手国の平均関税率に応じて引き上げ」など。

真壁昭夫 多摩大学特別招聘教授:

相互関税は二国間の話し合いになるのでカードとして使いやすい。相手が束になって反対してくることがないため。また貿易赤字を減らすためにはアメリカの貿易赤字が多い国、しかも平均関税率の高いところを狙えばよく、作業が簡単で明確。その意味でトランプさんの気性に合致するのだろう。

反町理キャスター:

「税率の差を他の製品で引き上げ」。例えば日本はこんにゃく芋にかける関税が非常に高いが、それを持ち出されたらどうなるか。何でもありということでは。

真壁昭夫 多摩大学特別招聘教授:

日本の場合はまず対米貿易黒字が昔ほど大きくない。世界で7番目の700億ドル弱。しかも平均関税率も3.7%ぐらいでかなり低い。その意味で交渉の余地はいくらでもある。2019年に日米の物品貿易に関する協定を作り品目ごとに手続きを協議しており、それを持ち出すこともできる。

佐橋亮 東京大学東洋文化研究所教授:

石破総理も言葉を尽くして説明したと思う。効果があったかはわからないが、今回公開されたファクトシートで例示された「けしからん国」はEU、カナダ、インド、ブラジルなどであり日本は入っていない。

反町理キャスター:

相互関税の導入にはインフレが起こる可能性などアメリカ国民のデメリットもある。覚書に署名はしたが、具体的な話までにはもう少し様子見の時間があるか。

経済評論家 加谷珪一氏:

相当時間があると思う。関税交渉は品目ごとに行わなければいけない。日本側からすればかなりの時間稼ぎができる。

所得収支で稼ぐ国にシフトする日本が重視すべきは対米投資

竹俣紅キャスター:

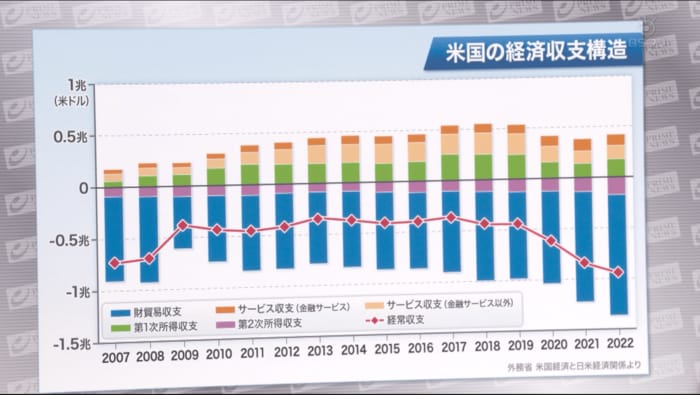

海外との経済取引で生じた収支を示す日本の経常収支は、2024年では過去最大の約29兆円。貿易収支は赤字だが、直接投資や証券投資などの収益を示す第一次所得収支が経常収支の黒字に大きく貢献している。かつては貿易立国と言われた日本が、今や海外への投資で稼ぐ投資立国とも言える状態に。

真壁昭夫 多摩大学特別招聘教授:

イギリスがよい例だが、歴史的に見れば工業国が成熟していきやがて縮小していくと、かつて投資したものの利益の還元などで稼ぎ貿易収支はむしろ赤字になるというケースはある。経済発展論から見るとおかしなケースではない。ただ日本の貿易収支の場合は、赤字のかなりの部分がエネルギー関連。資源がないからどうしても原油などを買わなければいけない。これは致し方のない構造になっている。

反町理キャスター:

するとトランプ大統領が日本に対して高い関税をかけても、所得収支でそのようにいわゆる「家賃収入」みたいなものが確保されていれば怖くないか。

真壁昭夫 多摩大学特別招聘教授:

考え方による。世界全体に一律に関税をかけるなら日本の工業製品が競争力を失うことはないが、二国間貿易において日本が強い自動車などに高い関税をかけられるとなると心配。

経済評論家 加谷珪一氏:

関税の影響を軽く見るつもりは毛頭ない。もう何かしらの影響は起こる。一方でアメリカへの投資が歓迎されることは明らか。日本が今後、貿易収支ではなく所得収支で稼ぐ国になるのはほぼ100%確実だから、いかにアメリカに有効に投資をしてそのあがりを得るかという道筋を探るのが合理的。

佐橋亮 東京大学東洋文化研究所教授:

トランプがなぜこんなに貿易赤字を嫌うのかは正直よくわからないが、他方で石破政権が首脳会談で投資の話に軸を持ってきたのは結構巧みだったのではと思う。雇用にもこれだけ貢献していると示した。問題を正しい方向にすり替えていると思う。

自由主義に戻る可能性もあるアメリカを“諦めない”こと

竹俣紅キャスター:

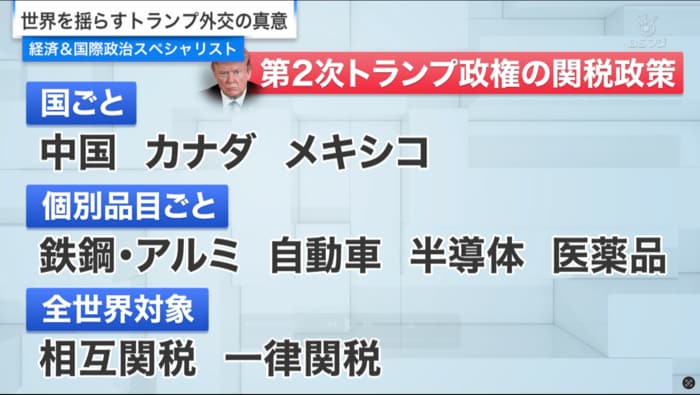

「カナダ・メキシコ・中国を対象にした国ごとの関税引き上げ」「鉄鋼・アルミ、自動車など個別品目ごとの関税引き上げ」「世界中の国々を対象にした相互関税や一律関税」など、トランプ政権は様々な関税政策を進めようとしている。何を目指しているのか。

真壁昭夫 多摩大学特別招聘教授:

第一次政権のときは準備不足だった。今回は準備万端なのでやりたいことが思い切りできるという傾向がある。自分の権力基盤を確固たるものにすること、具体的には2年後の中間選挙でしっかり自分の足元を固めたい。それには支持率を上げて選挙で勝つこと。その一環として関税は上げるが法人税は下げ、「外で作るのか、アメリカ国内で作るのか」という二者択一を海外の優良企業に迫っている。関税政策を非常に有力なカードとしている。

経済評論家 加谷珪一氏:

アメリカはもともとモンロー主義(19世紀にアメリカが提唱したヨーロッパとの間の相互不干渉主義)で完全に内向きだった。さらに各州が関税を巡って対立し最後は南北戦争という内戦にまでなった。国の成り立ちの中で関税とは政治的なもの。自由主義経済の立場からこれは不利益ですよといくら言っても、彼らとしては政治的なよりどころかもしれず、全世界の成長率が落ちるといったことは考えていないかも。

佐橋亮 東京大学東洋文化研究所教授:

ワシントンで話した古い友人が「トランプとトランプ政権はハイパーリアリストである」と言っていた。リアリストは自国の利益だけを考えるが、ハイパーリアリストは特定している利益の範囲があまりにも狭い。戦後のアメリカも日本もヨーロッパも中国ですらも、自由貿易が長期的に秩序として安定すれば長期的な経済政策も打てるし経済効率の上がる投資もできるという原則でやってきた。それも自国の利益のはず。しかしハイパーリアリズムでは短期的な自国の今の利益に焦点が当たりがち。これは中国にとってすごくいいタイミングで、アメリカ一強の時代は崩れつつある。だがこれはどうにか食い止めた方がいい。

反町理キャスター:

もうそんなアメリカと付き合うのはやめよう、中国でいいじゃないかと思う人もいるかもしれない。

佐橋亮 東京大学東洋文化研究所教授:

アメリカがやがて自由貿易に戻ってくる可能性はある。他の国にも働きかけつつそのための仕掛けは入れておくべき。そして「アメリカ」は別にトランプ政権だけではない。議会もありウォール街もある。今後政権に入ってくる共和党または民主党の人たちもいる。ここに説得を続けていくことを含め、アメリカを諦めないということ。

「BSフジLIVEプライムニュース」2月18日放送