いわゆる本離れやネット書店の台頭などを背景に、山陰でも「まちの本屋」が苦境に立たされている。こうしたなか、鳥取・境港市で、小さな本屋をめぐる「街歩き」を通じて、書店の役割について考えるイベントが開かれた。

「まちの本屋をめぐる旅」へ

2月9日、境港市役所近くのカフェ「カナリヤコーヒー」に次々と人が集まった。

店内では、NPO法人「本の学校」(米子市)の渡部万里子さんが「街歩きを皆さんで楽しんでいただきたい」と呼びかけた。

そして、鳥取県西部を中心に集まった約30人が、境港市内に点在する小さな本屋や本を扱う店を巡った。

「まちの本屋」苦境のなか「本に触れる場」を

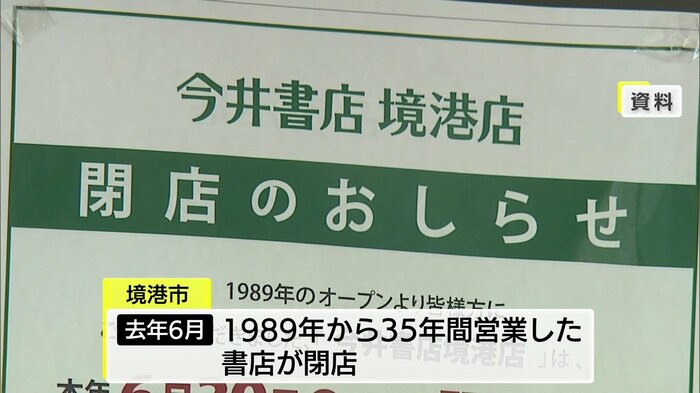

境港市では2024年6月、35年間に渡り市民に親しまれた書店が閉店した。

山陰両県でも3割前後の市町村で書店がなくなるなど、「まちの本屋」の苦境がつづくなか、本を通じて豊かな地域づくりに取り組むNPO法人「本の学校」(米子市)が、このイベントを企画した。

本屋を訪れ店主の思いに触れる

「本を介して人と出会う」場所。

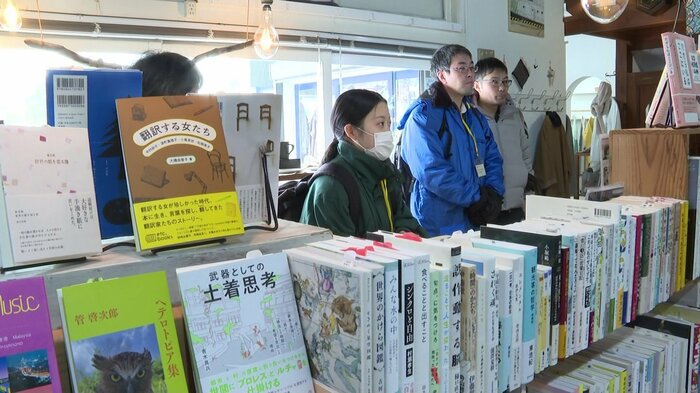

雪の中、到着したのは、観光スポットの「水木しげる記念館」からほど近い「一月と六月」という小さな店。

空き店舗を改装して、2008年にオープンした本と衣服、雑貨のセレクトショップだ。

店内には、食器などの雑貨といっしょに、店主が選んだこだわりの本が所狭しと並んでいる。

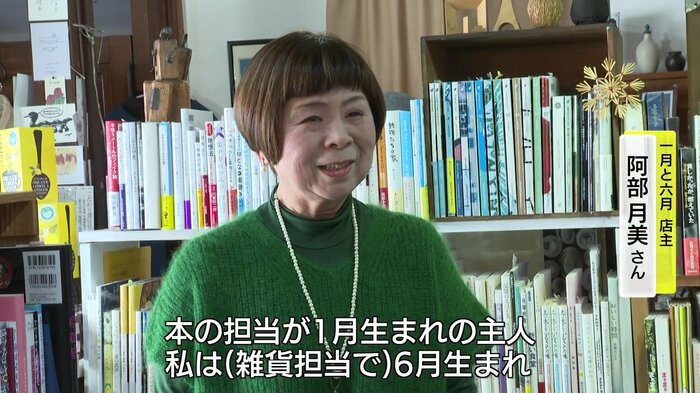

訪れた参加者を前に、店主の阿部月美さんが、「本を担当するのが1月生まれの主人、私は雑貨担当で6月生まれ」と店の名の由来を教えてくれた。

小さな空間だが、今、この時代にこそ読んでほしいと思う本をセレクトしたそうだ。

こんな店主の思いは、日ごろ、客として訪れていてもなかなか聞き出せない。「街歩き」イベントだからこそ聞くことができた。

こうしたコミュニケーションが生まれるのも、リアル店舗の良いところだ。

「本を介して人と出会う」新スポットも

今回の「街歩き」では、ここ数年のうちに誕生したユニークなスポットにも足を運んだ。

上道町(あがりみちちょう)は境港と米子を結んだ古い街道沿いで、かつては商店も軒を連ねたという。この界隈には本と出合える小さな店が集まっていた。

老舗醤油店の蔵が「本のあるカフェ」に

その中心ともいえるのが「cafeマルマス」。

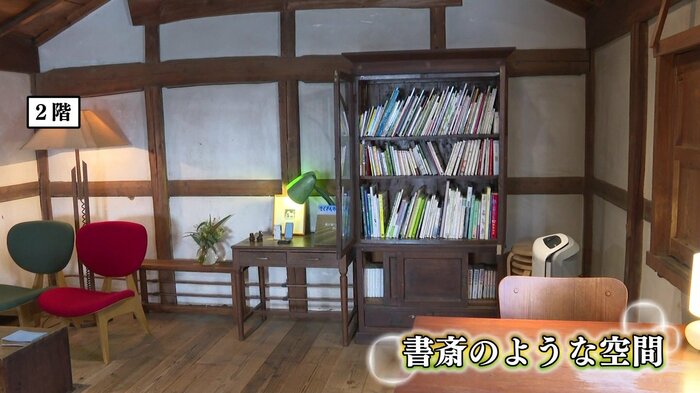

大正時代から60年ほど前まで使われていた醤油店のこうじ蔵をリノベーションした。

昔ながらの木製の階段を上がった先には、広々とした空間。そして、趣のある書棚。

醤油店で使われていたものをそのまましつらえ、書斎のような雰囲気だ。

リノベーションした「長屋」が個性的な店に

近くには、古い長屋をリノベーションし、小さな個性的な店が集まる一角があった。

こだわりの食品や日用品が並ぶ「豆ひとつぶ」。レシピ本や食などをテーマにした本も陳列され、商品と一緒に購入することができる。

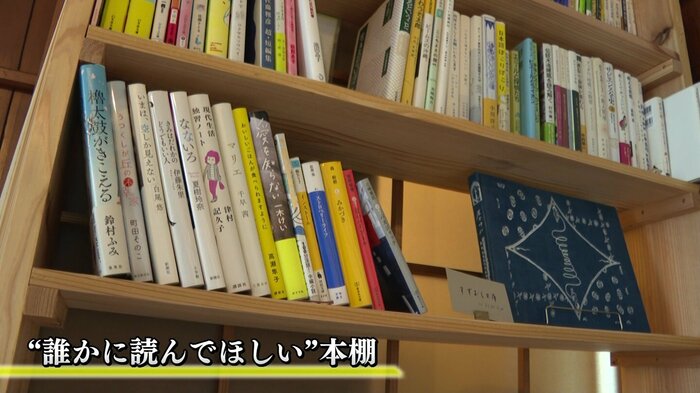

その隣には、ギャラリーやイベントスペースとしても使われる「小僧文庫」。

本棚には「手放したくはないけど、誰かに読んでほしい」と、店主やその友人たちが持ち寄った約100冊が並ぶ。

鳥取出身の作家、鈴村ふみさんの本棚もあった。

古民家がおもちゃと絵本の店に

「cafeマルマス」の向かいには、古民家をリノベーションしたおもちゃと絵本の店「ここあん」。売り場には、知育おもちゃと、数は少ないが絵本が並ぶ。

店の奥には子どもたちの遊び場が設けられ、図書館のように絵本を手に取って読むことができる。

街にとって「書店」はますます必要に

今回のイベントの進行役を務めた鳥取短期大学地域コミュニケーション学科の遠藤緑助教は、「本を読もうかなと思うときに、本を手に取ることができる場があるのとないのとでは大きく違う」としたうえで、小さくて書店と言えない規模のお店でも、存在することで本の文化に触れる場所になり、書店は街にとってこれからますます必要になってくるのではないかと指摘した。

「本棚には無限の可能性がある」

街歩きのあとの意見交換会では、参加者から「それぞれの店の本棚は、置かれた本が全く違っていて初めて出合う本もあった。本棚には無限の可能性がある」、「店主がこだわりを持ってセレクトした本が並んでいて、会話しながら本と出合えるのが、本屋のいいところだと思った」といった声が聞かれた。

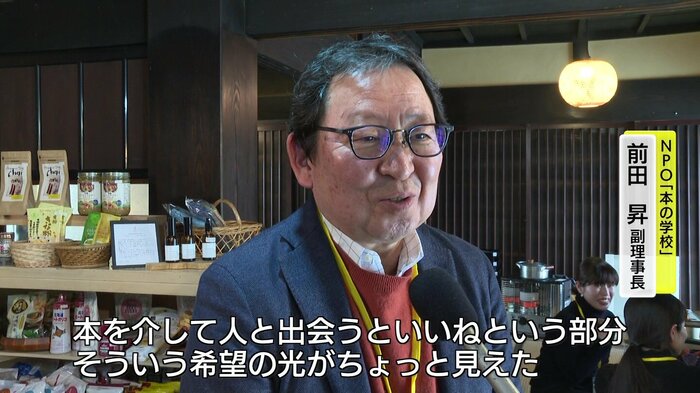

イベントを終え、「本の学校」の前田副理事長は「古民家を利用して本を置くという共通点には、何か答えがあるように思える。本を介して人と出会うという部分で、希望の光が見えた」と振り返った。

本があることで人がつながる…境港市で見た「小さな本屋」は、これからの「まちの本屋」の一つの姿を示しているのかもしれない。

(TSKさんいん中央テレビ)