全国で相次ぐ書店の閉店。山陰でも各地で「まちの本屋」が姿を消している。こうした中、令和の時代のあり方を模索する書店がある。こだわりの選書が魅力の「独立系書店」や唯一無二の書店を目指した大学病院の「院内書店」など、本を売るためだけではない思いを取材した。

夏祭りに書店がない地域へ出張販売!

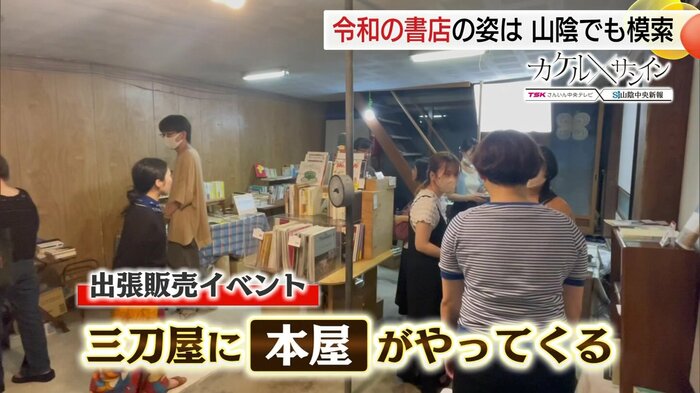

7月25日、島根・雲南市で開かれた夏のイベント「みとや夏祭り」。多くの人でにぎわう目抜き通りには、本屋が店開きしていた。松江市や出雲市、邑南町など島根県内の「独立系書店」の出張販売だ。

実は、雲南市三刀屋町には、現在、書店がない。そこで、本に触れる楽しさを知ってもらおうと、この日のイベントには8つの書店が集まった。

訪れた人は「(品ぞろえが)新鮮というか、斬新というか、小さい本屋なので、こだわりの本が多くて、見ていて楽しい」、「いろんな画家の、いろんな青について書いてある本を見つけた。ある意味、(本との)出会いみたいな感じ」などと話し、久々の本屋を堪能した様子だった。

この出張販売は2023年6月に始まり、これが5回目。市民にも人気のイベントとして定着し始めている。

出張販売のイベントを企画した千葉絢子さんも「身近で手に取って本を選ぶことができるのはすごく楽しいこと。気軽にできないのは寂しい、残念な気持ちもあるので、新しい文化が生まれるようなことができたら」と話した。

店主が選ぶ個性的かつこだわりの本

イベントに出店した「独立系書店」は、店主が選び抜いた本を買い付ける、本のいわば「セレクトショップ」。個人出版や小さな出版社の書籍も扱い、個性的な品ぞろえの店が多く、全国に広がっている。

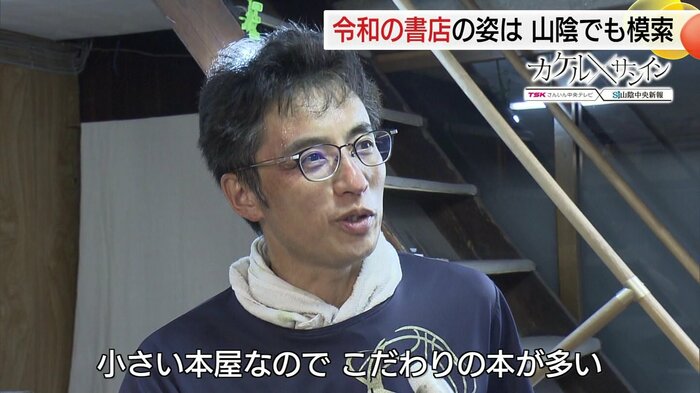

その1つが出雲市の書店「句読点」。雲南市の出張販売にも毎回出店している。街中の商店街の空き店舗をリフォームした店内には、人文系を中心に、店主の嶋田和史さんがセレクトした新刊や古書約4500冊が並ぶ。

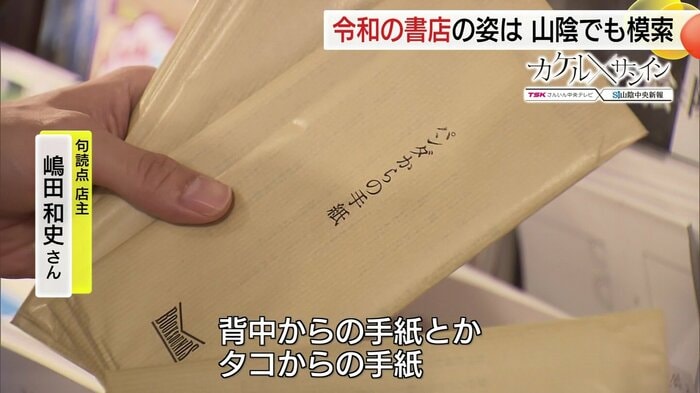

中には、珍しい手紙風の作品もあった。「背中からの手紙」「タコからの手紙」などのタイトルが書かれた封筒の中には、「手紙小説」が入っている。

個性的な本が並び、こうしたこだわりの選書が店のファンを増やしているそうで、訪れた客は「前にこの店で本を買って、それがすごくおもしろかったのでまた来ました」と話し、リピーターや常連客もついているようだ。

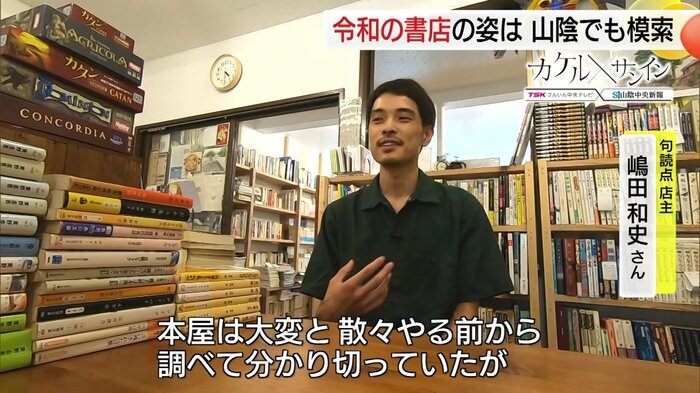

書店の閉店が相次ぎ、存亡の危機とまで言われる中、なぜ本屋を始めたのか?嶋田さんに聞くと、「すぐ近くに本が手に取れる環境ってすごく大事だと思っていて、まちに1つも本屋がないのはまずい。本屋は大変だと、やる前から散々調べて、分かり切っていたが、それでもやっていける方法はあるのではないか」と考え、決断したそうだ。

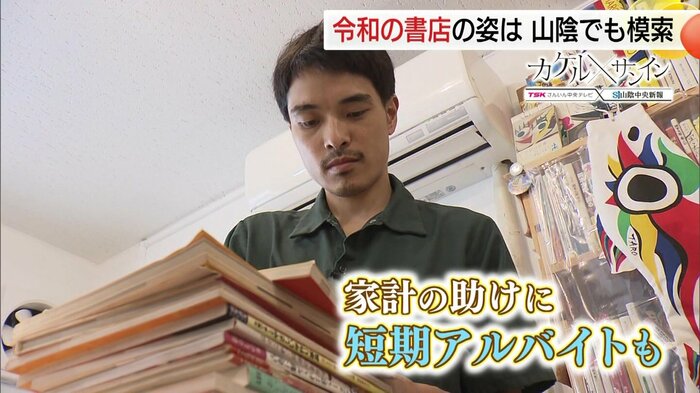

オープンから間もなく3年たつ「句読点」だが、出張販売などもあわせて、多いときには月に約500冊を売るそうだが、生業にするには十分でなく、家計の助けに短期アルバイトをすることもあるという。

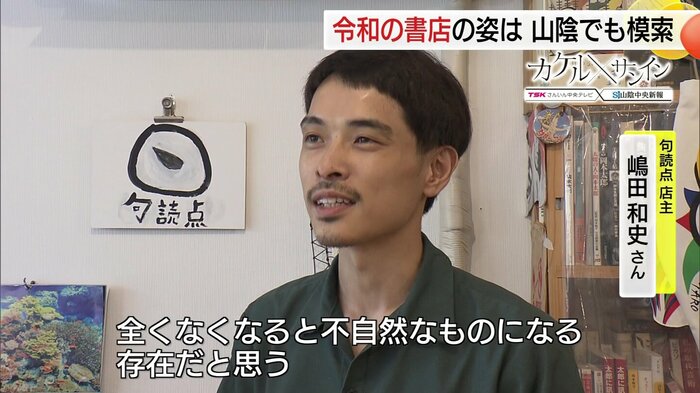

それでも、嶋田さんは書店を営む。理由を聞くと「本屋さんって、句読点、『、』や『。』のように当たり前にあるけど、それが全くなくなると不自然になる存在だと思う。『、』や『。』は区切りをつけたり、一呼吸置いたりする効果もあるので、(この店も)そういう場所になりたい」と説明した。

経営的に決して楽ではないが、「句読点」という店の名前に、理想とする書店の姿が込められていた。

「いい本に出会えれば幸せになれる」

一方、新しいスタイルの書店は鳥取・米子市にもある。鳥取大学医学部附属病院の中にある「カニジルブックストア」だ。

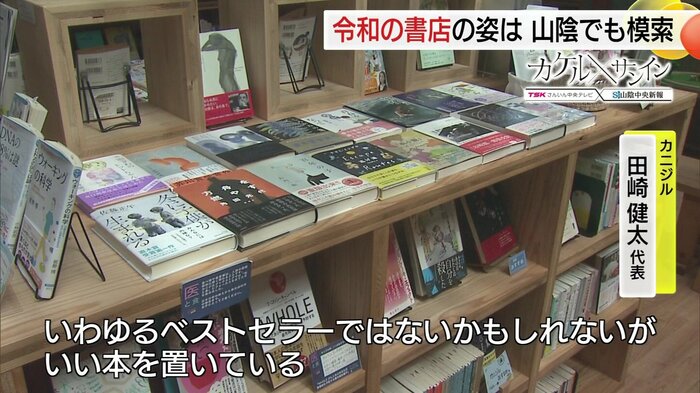

店の特色について、運営会社「カニジル」の田崎健太代表は「本のセレクトは、医療やノンフィクション、QOL(クオリティ・オブ・ライフ)。いい本に出会えれば、幸せになれるので、小説も置いていて、いわゆるベストセラーではないかもしれないが、いい本を置いている」と説明する。

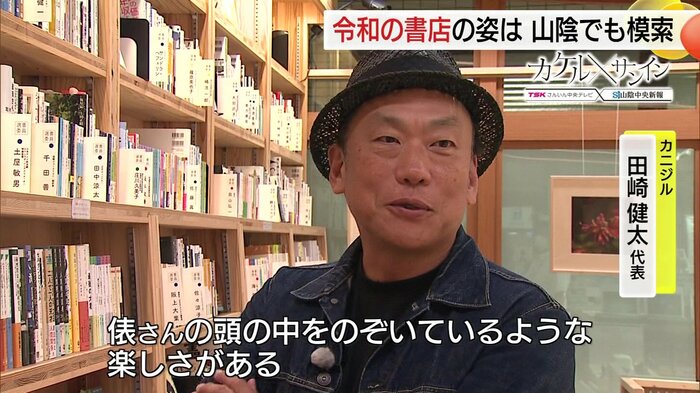

書店の運営会社「カニジル」は、大学発のベンチャー企業の1つで、主に鳥大病院の広報を担っている。代表を務めるのは、ノンフィクション作家の田崎健太さん。大学病院の広報活動の一環として、「院内書店」を立ち上げ、運営している。

約50平方メートルの店内には新刊が約5000冊。棚には、歌人の俵万智さん、医師で作家の海堂尊さん、吉本興業前会長の大﨑洋さんなど著名人の名が並ぶ。

書店に並べる本を選ぶ「選書委員」で、現在100人以上に依頼しているそうだ。一般の書店のようにジャンル別に本が並ぶのではなく、選書した人ごとに棚がつくられていてユニークだ。

田崎さんは、選書について「その人の頭の中をのぞくみたいなもので、例えば、俵(万智)さんはこういう本をおもしろいと思っているんだと、俵さんの頭の中をのぞいているような楽しさがありますね」と話す。

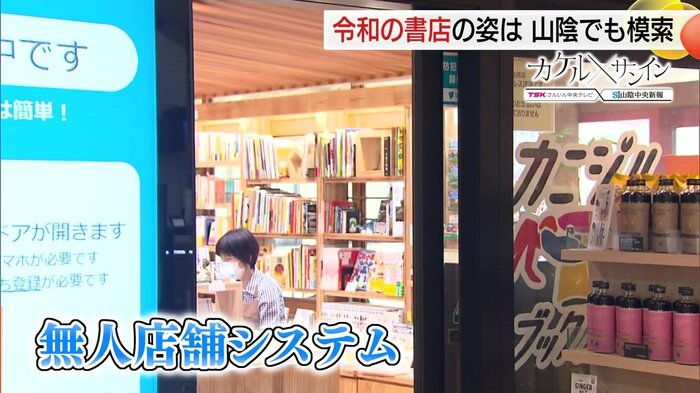

加えて、東京にも大阪にもない、唯一無二の書店を目指し、2023年のリニューアルにあわせて、無人店舗システムやキャッシュレス専用のセルフレジを導入。夜間や土日も営業しながらも、少ない人手で店を運営できる仕組みも作った。

文化や人、地域がつながる拠点に

田崎さんは「売れ線の本、ベストセラーばかり置いてある本屋は、正直いらないと思う。いろんな人が独自性のある本屋を作った方が、いろんな個性がある本屋が増えた方が、文化的にも豊かになると思う」と、「ここにしかない」書店づくりを目指した背景を教えてくれた。

さらに、本を売るだけではなく、文化や人、地域がつながる拠点になることが「まちの本屋」の未来の姿になると力説した。

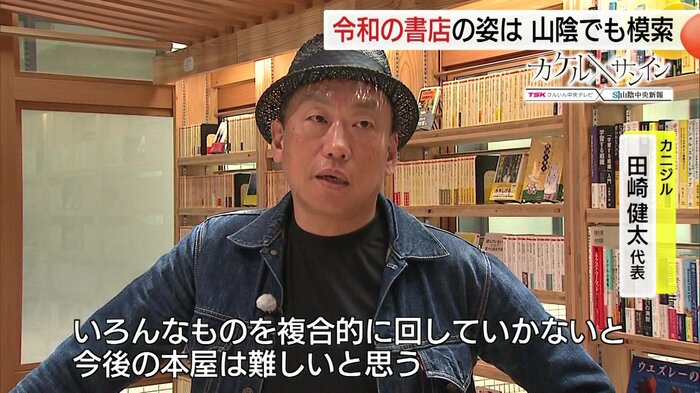

田崎さんは「僕は本屋を会社の『魂』と呼んでいるが、本屋を中心に文化的発信をやっていきたい。いろんなものを複合的に回していかないと、今後、本屋(の存続)は難しいと思う。『今の時代に合う本屋は何?』その正解は、僕にも分からない。それぞれの書店が考えれば良いことで、全てに合うものはない」と話した。

先行きの見えない書店・出版業界の荒波の中にあえてこぎ出した小さな書店の人たちが口をそろえるのは、「売れる本」を見極め、仕入れる目利きの力がこれからの書店に求められるということ。

2028年にも大きな転換点を迎えるとされる「まちの本屋」。令和の時代を生き抜くため、「変わる」ことができるのか、そこに残された時間はわずかだ。

(TSKさんいん中央テレビ)