走行中のトラックが突然開いた道路の穴に転落する様に衝撃を受けた人も多いと思われる埼玉県八潮市の道路陥没事故。私たちの暮らす地域の道路は大丈夫なのだろうか?

音もなく揺れもなく

今回の事故は下水道管の破損によって管の中に土砂が流入し、空洞ができたことによる路面崩落が原因とみられている。

管の中で起きる腐食・陥没について、地盤工学の専門家の芝浦工業大学・稲積深哉 教授は「陥没が起こる前に音がするかと言ったら『音もしない』、揺れるかと言ったら『揺れもしない』(事前の察知は)基本的に難しい」と話す。

下水道の利用を控える呼びかけは12の市と町、約120万人を対象に行われ、風呂や洗濯、飲食店など生活や仕事に大きな影響を及ぼした。

埼玉の事故を受け、国の要請などによって全国で下水道の点検が進められている。

ほとんどが、1960年代~70年代につくられたという下水道の内部はどうなっているのか。

住宅排水が流れ込む幹線。そこで目立つのは天井部分に多く見られる傷みだ。

事業者によれば「水に触れていないところの方が腐食する。(管内で発生する)硫化水素が下から上に上がるので上から腐食していく」という。

県内でも確認作業始まる

事故を未然に防ぐため何ができるのか…静岡県内でも動きが進んでいる。

県東部で汚水の浄化を担う狩野川流域下水道。

沼津市、三島市、伊豆市など5つの市と3つの町にまたがる下水道は県が管理している。

県はまずできる事として職員によるマンホール周辺の確認を始め、全域をみて回ることとした。

県沼津土木事務所下水道班・吉川孝洋 班長は「舗装面が陥没していないか、周囲にクラック(亀裂)が入っていないかなどを重点的に見ている。ひび割れが前の月に比べてどの程度進行しているか、写真でチェックしている」と解説する。

ほかにも緊急点検が始まったのが静岡市だ。

市内の下水道の総延長は約2400km。ちなみに北海道・新千歳空港から沖縄・那覇空港までの距離が2200kmなので、いかに長いかがおわかりいただけるだろう。

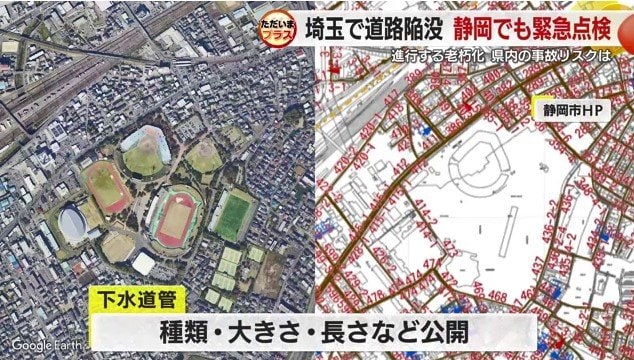

下水を7つの処理区で浄化している静岡市は、どこに、どんな下水道管が通っているか、種類や大きさ、長さなどをHPで公開している。

市は腐食のおそれが大きい下水道管を手始めに確認を進めていく。

静岡市下水道維持課・森田誠 課長は「まだすべての陥没の詳細なメカニズムが明らかになっていないが、規模は違っても陥没の起こるリスクは静岡市でもある」と話す。

静岡市では年間10件程度発生

下水道で管の老朽化が原因となる道路の陥没は静岡市で年間10件程度発生している。

駅前の中心街で起きたこともあった。

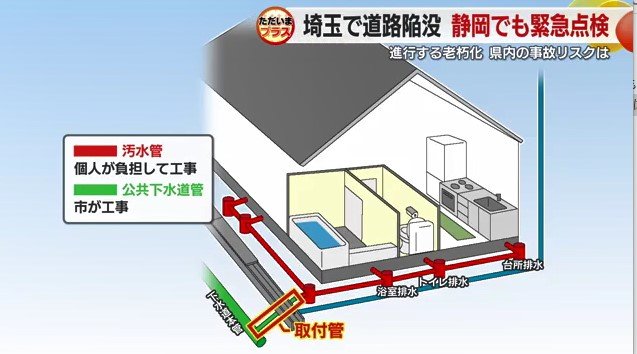

ただ、埼玉のような直径4.75mという管はなく、さらに陥没の9割は下水道の本管ではないそうだ。

各家庭から下水道の本管につながる部分、「取り付け管」で起きていて、陥没の深さは数cmから数十cm程度だ。

いずれにしても設置から時間が経過し、いま必要なことは上水道と合わせ老朽化対策・耐震化をいち早く進めていくことだ。

森田課長は「これから先、古い管が増えていく。今のペースよりもペースを上げていかないといけない」と危機感を募らせる。

台所やシャワー、トイレを使ったあとの汚水の浄化。

当たり前の生活を支える設備はますます深刻な状況へ向かう。

”流れが良くない”は異常のサインか

マンホールや路面の亀裂に加え異常を感じ取るサインがあると言う。

森田課長は「流れが良くない時、下水道本管の中で詰まりがあって土砂が入り込んでいるとか、そういった原因も考えられるので、流れが良くないということがあれば市に連絡を欲しい」と協力を呼びかけた。

安全と生活をどう守るのか?

各自治体では2025年度の予算審議が進む中、上下水道事業についてどのような検討がなされているか。

我々も注視していく必要がありそうだ。

(テレビ静岡)