宮城の真冬の海にイセエビが…

宮城の海に異変が起きている。南三陸町ではここ数年、冬にイセエビが捕獲される。真冬の宮城でイセエビがとれる一方で、これまでよくとれていたカレイが急激に減っている。原因とされているのが黒潮の蛇行。そのメカニズムが明らかになってきた。

多賀城市内にある釣具店では近年、取り扱う商品のラインナップが変わってきたという。キャスティング多賀城店の小畑明彦副店長は「以前までは仙台湾でのカレイ(マガレイ)釣りが人気あり、当店でも一番大きくスペースを取って展開していたが、仙台湾でのカレイの釣果がどんどん減り、それに伴い現状は売場をだいぶ縮小してコーナーを設置している」と話す。

以前は壁一面にマガレイを釣る仕掛けを置いていたそうだが、現在は約3分の1にまで縮小。そこに取って代わったのが、暖水性のマダイとタチウオだ。

冷水性のマガレイの釣果は、以前に比べるとかなり厳しいという。小畑副店長も「だいぶ前の話だが、マガレイは一度に100匹とかそういった時期もあった。ここ数年は10匹釣れるかどうかという状況」と話す。

宮城でカレイはもう釣れない?

宮城の海でカレイが釣れなくなったのか?その真相を確かめるべく、南三陸町歌津の漁師・高橋直哉さんを訪ねた。高橋さんはワカメやホタテ・カキの養殖業の傍ら、東日本大震災後に初心者向けに特化した釣り船「手ぶらでフィッシング」を企画。カレイやアイナメなどの魚が初心者でも面白いように釣れることから、南三陸でも人気の観光資源になった。

しかし、人気だったはずの「手ぶらでフィッシング」は現在、休止中。最近では、2024年のゴールデンウイークに1回出ただけだという。高橋さんは「状況がかなり厳しい」と、その理由を苦しい表情で話してくれた。

漁師・高橋直哉さん:

砂地にいる誰でも簡単に釣れるカレイが狙いだったが、冷水性のカレイが少なくなり、暖水性のフグが大量に増えてしまった

高橋さんが見せてくれたのは、漁師の先輩が2024年末に南三陸町の海でとったというイセエビの画像。

この漁師は2025年1月にもイセエビを捕獲したという。暖かい海にいるというイメージが強いイセエビが、真冬のこの時期に東北の海で獲れているのは事実のようだ。

原因は「黒潮続流」

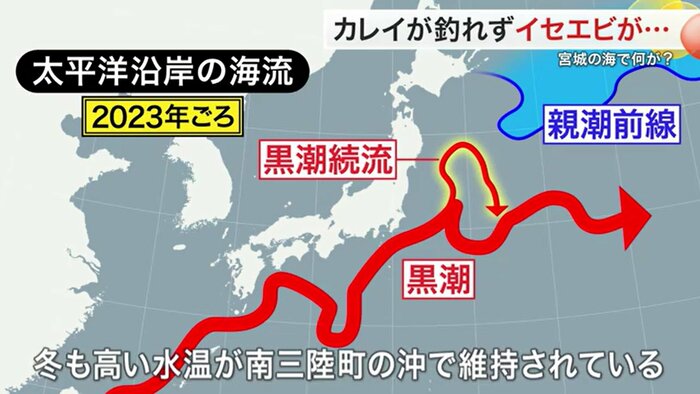

海の生物を研究している南三陸町自然環境活用センターの研究員・鈴木将太さんはこうした現象について「一番の原因は黒潮の蛇行。黒潮の蛇行は2018年ぐらいから始まっているが、その蛇行によって東北沿岸にも黒潮の影響が強く出始めるようになった。その影響が2023年からすごい顕著なものになっている」と分析している。

暖流の黒潮は通常、日本列島の太平洋沿岸を北上し、千葉県・房総沖から東へと進路を変える。北からは寒流の親潮が張り出し、本来であれば宮城県沖まで達するが、鈴木研究員によれば、「2023年までは蛇行しても宮城県沿岸に温かい暖水が来る程度だったが、2023年以降は常に東北沖に黒潮の本流から分岐した支流=黒潮続流の影響が残ってしまい、夏に海水温が高くなるのは当たり前だが、冬も高い水温が南三陸町の沖で維持されている」という。

自然環境活用センターによると南三陸町沖合の現在の水温は13度から14度。平年に比べ4度から5度ほど高く、イセエビが冬を越すには十分だという。

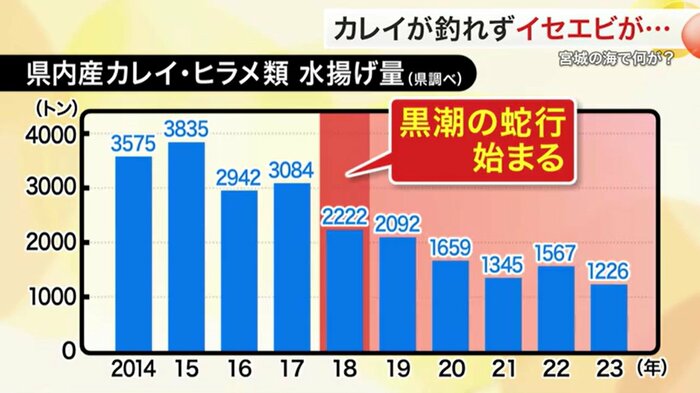

一方、県内産カレイ・ヒラメ類の水揚げ量をみると、鈴木研究員が黒潮の蛇行が始まったと指摘する2018年を境に、漁獲量が大きく伸び悩んでいる。

今後の見通しは?

鈴木研究員によると、「今の海の状況を予測するのはなかなか難しい」という。手持ちのデータだけでは予測できないが、南方の魚が増え、北方の魚が減っているのは事実。きちんと調査し、モニタリングしていくと、「何かが分かる可能性もあるかと思う」と鈴木研究員は話す。

黒潮の蛇行は数年周期で発生する。現在の蛇行期間は、これまでの記録の中で最も長く、蛇行が収まれば元の海に戻る可能性は高い。一方で、高い海水温が続くと見込んで、環境の変化に合わせた養殖の研究を始めた漁師もいる。南三陸町自然環境活用センターは今後、潜水調査なども行い、海洋生物の動向について研究を進める方針だ。