日本海側の大雪で太平洋側は乾燥

日本海側が大雪になると、逆に太平洋側は空気がカラカラに乾燥する。

ロサンゼルスの大規模な山火事は、空気の乾燥がベースにあった。

日本海側や山沿いの地域では、長引く大雪に警戒して頂きたいが、太平洋側の地域では乾燥対策が必須だ。

きょう6日の湿度は、さいたま市で12%、東京・練馬で14%、八王子で16%など、関東平野では湿度が20%を割る状況になった。

着替える時などに静電気を感じたり、朝起きた時に喉が痛くなったり、また乾燥した肌が痒くなるなど、今週になって急に空気の乾燥を感じている方も多いと思う。

太平洋側の中でも、特に関東は乾燥状態が極端である。

空気が乾燥する理由とは

では、なぜ、空気が乾燥するのか?

これはなぜ雲が出来るのか?を知ることから説明したい。

雲は空に浮かんでいるが、空気は上昇すると気圧が下がって空気が膨張し、これによって気温が下がり、空気が持てる水蒸気量が減る。

そして湿度100%以上になると、雲ができる。

仮に水蒸気量が一定であるとすると、気温が下がれば湿度が上がり、気温が上がれば湿度は下がる。

大雪と乾燥の関係は雲に理由が?

この関係を踏まえて、日本海から関東に向かって吹く風について考えたい。

関東平野の北側と西側には壁のように高い山が並んでいるため、風は山を乗り越えなくてはならない。

日本海から吹く風が山を登ると、気温低下により湿度100%となり、余った水蒸気が雪雲になる。

水蒸気を使い果たした空気は山を越えて下るが、今度は気圧上昇による気温アップによって、湿度が下がるのである。

つまり、越える山が高ければ高いほど、風下の空気はより乾燥する。

近畿や東海に比べて関東は越える山が高いので、関東の乾燥はより極端だ。

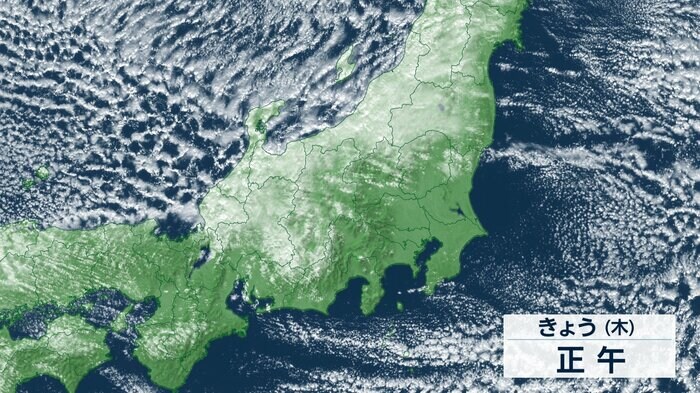

気象衛星ひまわりで、風上の北陸と、風下の関東を比べると、大雪と乾燥に雲が関わっていることが分かる。

7日の湿度は、6日よりもさらに下がって東京都心で16%の予想だ。

太平洋側の空気を乾燥させるのは日本海から山を越えて吹く風だが、寒気の流入にリンクしている。

週明けにかけ乾燥状態続く

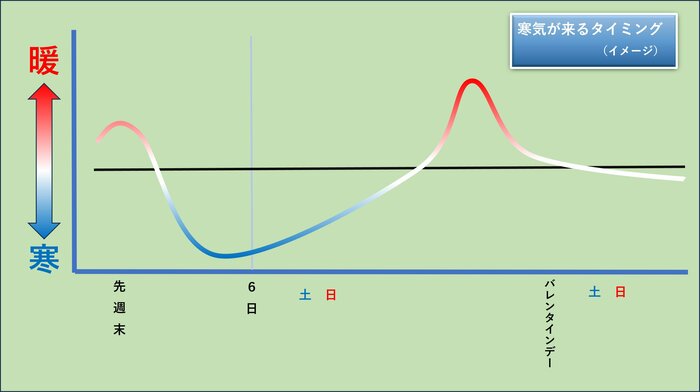

この先の寒気の動向をグラフ化した。

今回の寒気は週明けまで長引きそうだ。つまり週明けにかけても乾燥状態は続く。

山火事、住宅火災など火の取り扱いには注意して頂きたいと共に、喉や肌のケアも欠かせない。

加湿器が無い場合、湿度を上げるため、部屋に濡れたタオルを干すのも一案だ。

【執筆:フジテレビ気象センター 三井良浩】