北海道の魅力発見旅、今回のテーマは『ワイン』。実は北海道はワインの一大産地で、国税庁のデータでは現在道内に64軒のワイナリーがあり、全国でも山梨・長野に次ぐ規模と日本ワインの課税出荷量を誇っている。北海道で出会ったワイン醸造家の情熱と地元の料理と共に地元のワインを楽しむ旅のスタイル『ワインツーリズム』のいまを取材した。

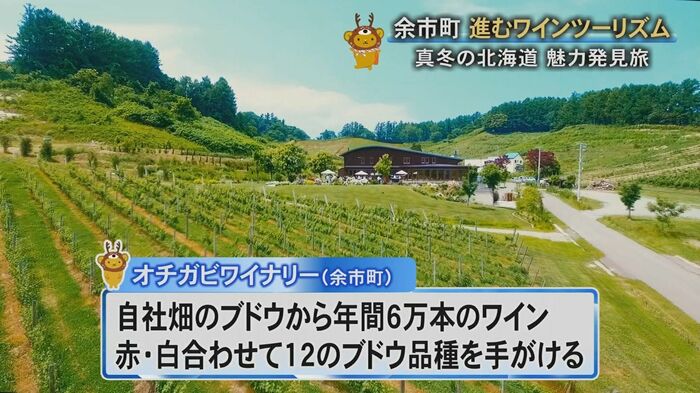

余市町にある『オチガビワイナリー』

北海道・札幌市内から高速道路を使い車で約1時間。ブドウやリンゴの栽培が盛んな余市町に拓かれた『オチガビワイナリー』。

当主の落希一郎さんと妻の雅美さんの2人で経営していて、ワイナリーの名前は、落さんの苗字と「雅美」さんのニックネーム「ガビ(雅美)」をかけ合わせた。

オチガビワイナリーの落希一郎さんは「いま世界中で一番たくさん作られてる白ワイン用のブドウ品種『シャルドネ』ですね」とワインを紹介してくれ、「ワインにして古寝かせしてもおいしい。作ってフレッシュな2~3年後に飲んでもおいしいという両刀使いなんで人気なんです。ブドウの栽培が第一の仕事ですから」と話す。

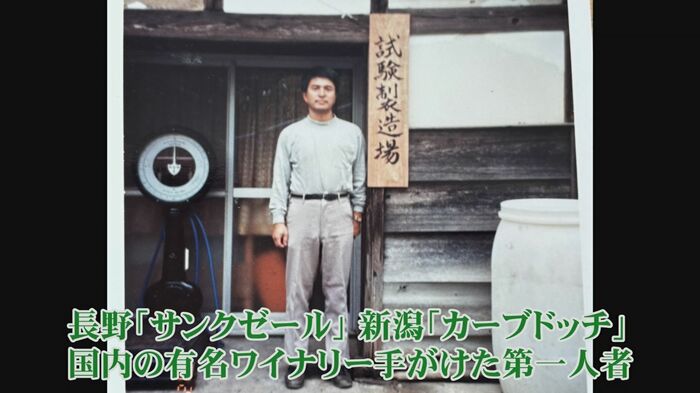

日本のワイン界を牽引してきた落さん

目の前に広がる自社畑のブドウから年間6万本のワインを生み出すオチガビワイナリー。77歳になった今でも自ら先頭に立ち醸造に取り組む落さんは鹿児島県の生まれだ。

東京外国語大学から当時の西ドイツに留学し、シュトゥットガルトにある国立ワイン学校でワインづくりを学んだ。帰国後は長野や新潟でワイナリーを立ち上げて成功に導き日本のワイン界を牽引してきた第一人者だ。

より質の高いブドウを作れる土壌を求めて2012年から北海道の余市町に移住した。落希さんは「はかったようにみんな(世界の)ワイン醸造所の当主は私と似てます。自己主張が強くて自分の基準だけで生きていて。畑ごとに、年ごとに、全然違ったブドウになります。私は毎度違った方が愛情というか温もりは伝わると思いますよ」と話す。

事前に予約しておけば、落さん自らワインを醸造する現場を案内してもらうこともできる。現場にはタンクがずらりと並び、タンクだけで47本あるという。落さんは「(世界のワインづくりは)1970年から1990年くらいの20年の間に大きく様変わりしました。発酵させるための容器が全て特殊ステンレスに変わったんです」と話す。

それまで木樽だったものがステンレスに変わり、落さんは海外から特殊な金属の発酵タンクを取り寄せ、厳密な温度管理のもと、落ちさんがとことん納得いく品質のワインを生み出している。

年間販売量の多くは、ワイナリーでの直売と通信販売。都会の市場に売りに行くのではなく、都会から買いに来てもらい余市に滞在してもらう、いわゆるワインツーリズムを体現している。

自慢のワインと合うランチコース

併設されたレストランで自慢のワインと料理をいただいた。ワインは口に含んだ瞬間に複雑な香りが広がって、プルーンとかスミレの花の香りが赤紫の花の香りがする。

また、ワインに合わせるランチコースのメインは『余市産麦豚のプルーンと赤ワイン煮』だ。口の中でほぐれて、肉が香り高いのと、あとで赤ワインの濃厚な香りが追いかけてくる味わいだ。ちなみにメインの料理は近海平目のブイヤベースや国産牛のビーフステーキに変更も可能だ。

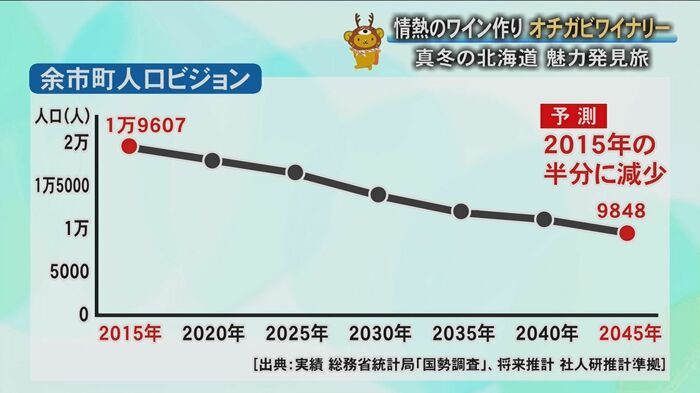

豊かな自然とワインに囲まれた余市町だが、近年、ある悩みも抱えている。町の人口ビジョンによれば、2045年に町の総人口は9800人余りに。2015年と比較すると約50パーセントまで減少するといわれている。

オチガビワイナリーの落さんは「どうにかしないと、という思いは非常に強いですね。私あと10年、15年生きるつもりですから、一番これから力入れるのは自分の会社をもうちょっと違った部門を作ったり。ホテルとかを作って雇用を作って、東京の疲れた青年たちをみんなこっち(余市)に引き込んでここで結婚して子どもを作ってもらえば。」と話す。

また、落さんは「僕は自分の後につながる若い人たちを信じてますから。まあこの国、やっぱり本当の財産は人間なんですね」と、ワインでの地方創生に燃えていた。

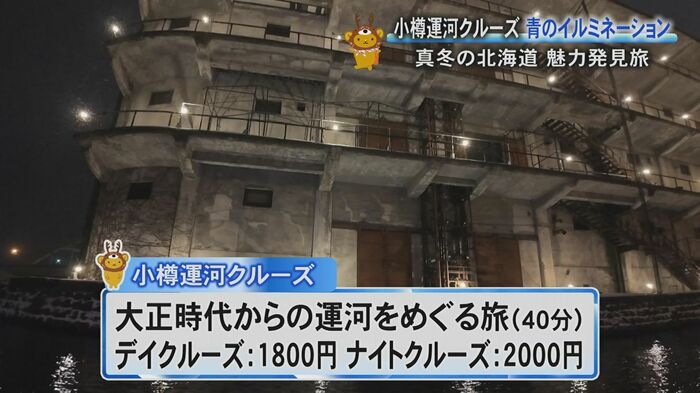

小樽レンガ倉庫街で小樽運河クルーズ

落さんの言葉をかみしめながら車で海岸線をドライブ。30分ほど走ると海沿いの街・小樽に到着した。人気の観光スポット・小樽レンガ倉庫街では、このレトロな建物を利用して様々な店が入っている。

ショッピングや食事も楽しめるエリアで、この日も観光客が多く訪れていた。その小樽観光の一つの目玉が小樽運河クルーズ。冬の時期はライトアップされてて、日暮れ時はきれいに見えた。

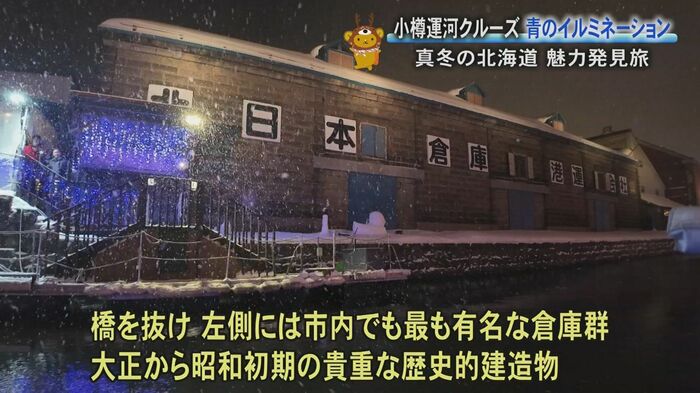

大正時代に整えられたという小樽運河をめぐる旅に出発。道中は船長が「橋を抜け、左側には市内でももっとも有名な倉庫群が並びます。どれも大正から昭和初期にかけて建てられた貴重な歴史的建造物。現在ではそれぞれ飲食店やコインパーキングなど通常のテナントとして活用されているのが特徴です」と注目スポットを解説してくれる。

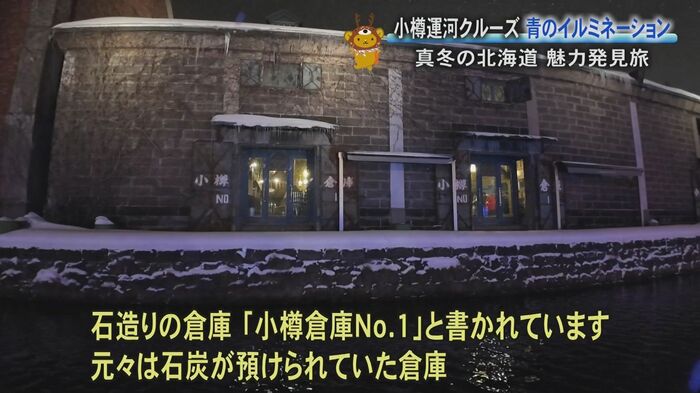

また、船長は「左側こちらも人気スポットです。石造りの倉庫、小樽倉庫NO・1と扉に書かれております。元々は石炭が預けられていた倉庫でした。中は小樽ビールの醸造所とビアレストラン。こだわりの地ビールが飲めましてね。小樽市民に愛される小樽ビール、これおもしろいのが、飲める場所が限られます。高温や振動に弱いデリケートなビールでしてね、基本的には小樽のあたりかびっくりドンキーでしか飲めないんですね」と話す。

約40分の船旅を終え、埼玉からの観光客に感想を聞いてみると「北海道自体初めてだったんですけどただ見るだけじゃなくて乗って(船長の)説明も聞けたのでいい体験だったと思います」と話す。

また、東京からの観光客は「きれいでした。ちょっとビックリしました。インターネットで見るのとは全然違って予約してきたんですけど(乗船券)取ってよかったなと思います」と話した。

小樽運河の青のライトアップは11月から1月末までの限定だが、通常の景色も素晴らしい。しんしんと降りしきる雪の中運河をめぐる船が小樽の歴史を語り続けていた。

3回に渡る北海道企画 最終回はこちら

北海道の海の幸が詰まった『海鮮丼』に体験しながら味わえる『ワカサギ釣り』 ファイターガールもおススメの『スタジアムグルメ』も 北海道のグルメを取材

(テレビ熊本)