30年前の阪神・淡路大震災では初期医療の遅れが「避けられた災害死」につながったとされ、災害現場で医療を行うDMAT(災害派遣医療チーム)の設立に至った。しかし、宮崎県内で最大1万5000人の死者が見込まれている南海トラフ巨大地震では、DMATは「来ないかもしれない」という。県外からの支援が見込めない中での自助・共助の重要性、医療拠点を設置しての備えなど、今後の課題について考える。

災害派遣医療チームDMATの設立

1995年の阪神・淡路大震災では、6434人が亡くなり、4万3792人が負傷した。この甚大な被害を教訓として、災害時医療のあり方が大きく転換した。その一つがDMAT=災害派遣医療チーム。

宮崎県内の救命救急医療の第一線で活動する医師に、南海トラフ巨大地震への備えと今後の課題を聞いた。

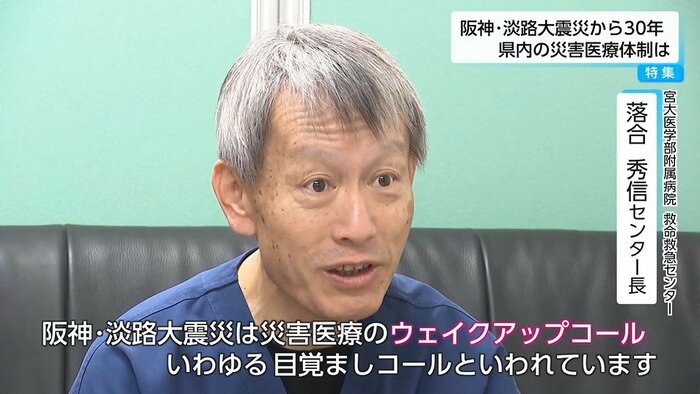

宮崎大学医学部附属病院救命救急センター 落合秀信センター長:

阪神淡路大震災が日本の災害医療体制の充実をずっと後押ししたと思っている。阪神・淡路大震災は、災害医療のウェイクアップコール、いわゆる目覚ましコールと言われている。

当時、国内では災害医療の支援体制が確立されていなかった。この震災で浮き彫りとなったのが初期医療の遅れだ。通常の救急医療が提供されていれば救命できたと考えられる「避けられた災害死」が500人にのぼると報告され、医師が災害現場で医療を行う必要性が指摘された。

そして震災をきっかけに組織されたのが、災害派遣医療チーム=DMAT。発災から48時間以内に被災地に駆けつけ活動する医師や看護師などの医療チームだ。これまで大規模な災害が発生するたびに全国のDMATが出動してきた。

宮崎大学医学部附属病院救命救急センター 落合秀信センター長:

救命医療で3日間、現地でトリアージして重症の人の応急処置をしてというのが目的だった。

宮崎大学医学部附属病院救命救急センター 落合秀信センター長:

最近は変わってきて、まず災害拠点病院をカバーするという形になっている。心のケアや感染症など、きめ細かな支援が必要と実感したところ。

南海トラフ巨大地震、県内では

宮崎県によると、南海トラフ巨大地震の県内の被害は死者が最大1万5000人、避難者は30万人以上にのぼると試算されている。その時、県内の医療体制はどうなるのだろうか?

宮崎大学医学部附属病院救命救急センター 落合秀信センター長:

県内の医療施設の主だったところは沿岸にある。病院の機能は低下するだろう。幹線道路も沿岸にある。交通も遮断されるのではないか。高齢者施設も沿岸に多い。

そして落合医師は、県外からのDMATの支援は十分に見込めないと話す。DMATは人口密度の高い都市部に優先的に派遣される上、道路が寸断されてDMATの到着に時間がかかる可能性も大いにあると言うのだ。

宮崎大学医学部附属病院救命救急センター 落合秀信センター長:

南海トラフが起こった場合は、おそらく宮崎には(DMATは)ほとんど来ないと思うので、自助・共助が大切になってくると思う。

県内独自の災害医療体制

そんな中進めてきたのが、県内での災害医療体制の強化だ。

宮崎大学医学部附属病院救命救急センター 落合秀信センター長:

県北、県央・県南、県西部にDMATの活動拠点本部を立てて、そこに(県内の)DMATが入って一緒に支援する形になっている。

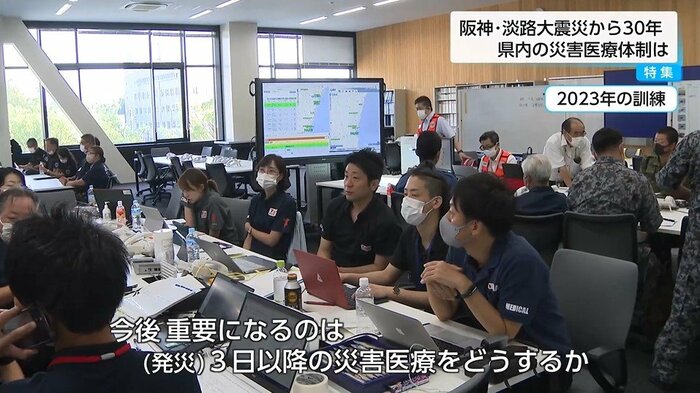

県内ではそれぞれの地域で自立して医療を続ける訓練をしているほか、県外のDMATや行政などが参加しての大規模な訓練も、年に4回行われている。

宮崎大学医学部附属病院救命救急センター 落合秀信センター長:

今後重要になるのは、発災3日以降の災害医療をどうするか。急性期はDMATが頑張るが、医師会、JMAT、日赤の救護班、各医療機関の先生など顔の見える関係を作ってネットワークを作っていかないと、完全な災害対応は難しいと思う。

「被災地のなかで、なんとか医療を継続していく」中長期的な災害医療体制の構築に向けた取り組みが続いている。私たち県民は被害を少しでも少なくするために、ひとりひとりが防災について考え、真摯に取り組んでいく必要がある。

(テレビ宮崎)