沖縄県のシンボル、首里城。火災から5年が経つ。日々、復元工事が進められるなかで、作業に携わる若い職人がいる。

「宮大工は過去のものを未来に繋げて行く仕事だと思います」と語るのは福岡・北九州市出身の宮大工、小松優喜さん(24歳)だ。

原因不明の火災 正殿など7棟全焼

かつての琉球王国の宮殿であり、ユネスコ世界文化遺産にも登録されている首里城。沖縄屈指の観光スポットで県民の心のよりどころでもある。

その首里城が、突然の悲劇に襲われたのは2019年10月。夜間に原因不明の火災が発生。正殿内部からの出火によって火はたちまち燃え広がり、正殿など7棟が全焼、2棟が一部消失した。

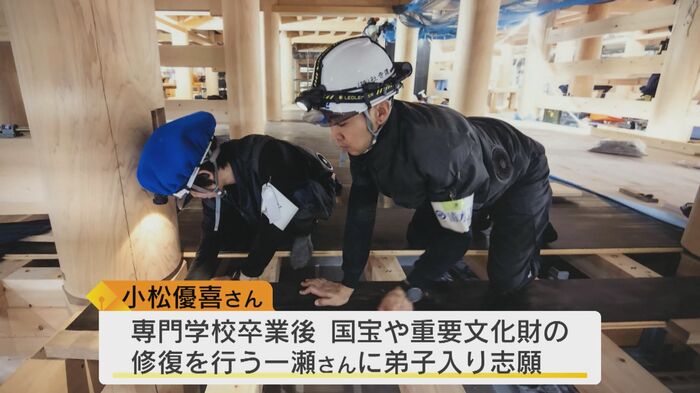

あれから5年。現在。首里城では一刻も早い復元のために、全国から高い技術を持つ職人たちが集められ、30人ほどの宮大工が工事に携わっている。

日本の伝統的な木造建築である神社や寺などを専門に建築や修復を行う宮大工。小松さんが、首里城再建に携わったのは2023年の10月から。これまで墨付けと呼ばれる木材を加工するための線を引いたり、目印を付けたりする作業を主に担当してきた。小松さんが墨付けをし、加工した木材が、首里城の屋根を支える部分に使われているのだ。

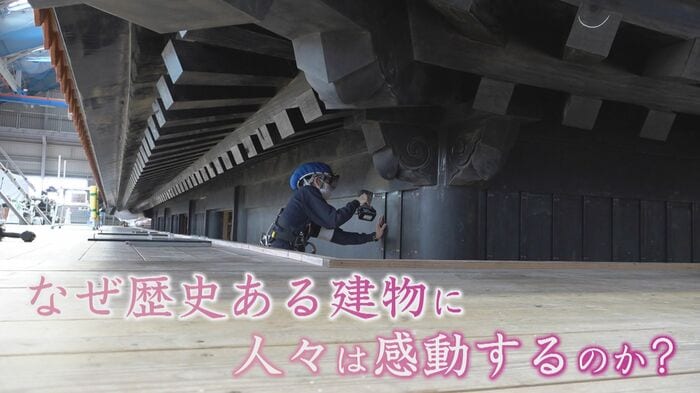

「この材料を『垂木(たる木)』というんですが、この垂木が扇状になっているんです。中心を目がけて放射状になっているんです」と指差す小松さん。正殿の屋根には『扇だるき』と呼ばれる技法が用いられている。屋根の四隅が美しいカーブを描くのが特徴で、一本一本異なる角度に木を加工する必要があるため、手間のかかる技法だ。

「学びがいっぱいでした」と話す小松さん。宮大工として首里城からさまざまな技術を吸収している。

宮大工として力になりたかった

子どもの頃から工作が好きだったという小松さん。宮大工になりたいと思ったのは中学生の頃。修学旅行先の京都で清水寺や金閣寺を見たときの体験がきっかけだった。「どの建物の周りにもいろんな人が集まって。何がこの人たちをこんなに惹きつけているのかを知りたいと思って、宮大工になろうと決めました」と当時を振り返る。

専門学校を経て、国宝や重要文化財の修復作業に携わっていた伝統建築技能認定者の一瀬元宏さんに弟子入りを志願。一瀬さんは弟子をとるのに積極的ではなかったが、試しに雇ってみたところ小松さんの宮大工としての素質を見出し、受け入れを決めたという。

首里城の火災が起きたのは小松さんが建築の専門学生だったとき。テレビで見たニュースに心を痛めた。「本当に何かしたかった」と強く思ったという。親方の一瀬さんが再建に関わることとなり、それをきっかけに小松さん自身も加わることになった。

「本当に歴史が深い建物」

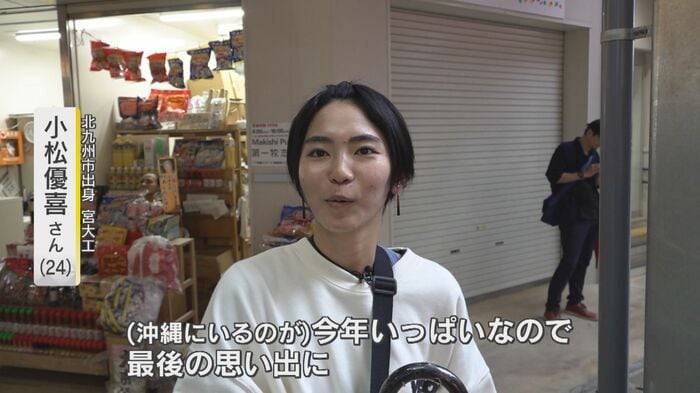

休日のこの日、小松さんは、大工仲間とともに那覇市内の焼き物工房を訪れた。「沖縄にいるのが、今年いっぱいなので最後の思い出に」と沖縄の守り神、シーサー作りの体験だ。

小松さんのように全国から集められた宮大工たちは、2024年12月末で作業が終了。残りの工程は地元の宮大工だけですすめられる。

シーサー作りに訪れた客が首里城再建に携わっている宮大工だと知った工房店長の渡嘉敷春美さんは「大袈裟にいうと、生きているうちに首里城の復興はないと思っていました。皆さんのおかげで、こんなに早くっていうことでびっくりしている」と首里城への思いを語った。

小松さんは、首里城に赴いた。休みの日でも顔を出すように心がけているのだ。「琉球王朝時代からの沖縄をずっと見てきた建物。本当に歴史が深い建物だと思っている」と首里城復元に心を寄せる。

首里城は沖縄の苦難の歴史そのもの

14世紀頃に築かれたとされている首里城。栄華を誇った時期もある一方で、2019年以前にも4度焼失している。最も大きな被害を受けたのは沖縄戦だった。『鉄の暴風』に曝され、跡形もなくなるほどの被害を受けた。首里城は沖縄の苦難の歴史そのものだ。

しかし消失する度に再建を繰り返してきた。沖縄県民が首里城に寄せる思いは言葉では言い表せないほどなのだ。

小松さんは「20年、50年、100年と続いて、過去から未来まで多くの人たちが携わっていたことで、努力や苦労がその建物に詰まっているから、皆、感動するのかなと思います。首里城もそうなってほしい」と首里城復元に携わったことを感謝していた。

過去の職人の仕事を知り、未来へと繋ぐ宮大工。小松さんは、日一日と歩みを進める。首里城は、2026年の秋頃の完成を目指している。

(テレビ西日本)