正月料理に重宝されるサケは近年、不漁が続いている。帰ってくるサケを増やすため、新潟県糸魚川市では一般的に放流される稚魚の状態より早いタイミング、卵の状態での放流を試験的に実施している。地元の高校と漁協が協力して行った発眼卵を放流。果たして成果は出るのだろうか。

「最悪な状況…」サケ帰らず捕獲数が減少

昭和からサケのふ化・放流を行っている糸魚川市の能生川。

地元の海洋高校も2013年から遡上したサケを使った魚しょうを販売するなど、地域と密接に関わってきたサケ漁だが、能生内水面漁業協同組合の松本将史代表理事組合長は「サケの回帰の状態が非常に悪くて、能生川でもサケのふ化放流事業を始めて以来、最悪な状況になっている」とその現状について語る。

地球温暖化による海水温の上昇で稚魚の放流を行ってもサケが帰ってこず、過去10年のグラフを見ると、能生川では1万匹を超えた2017年をピークにサケの捕獲数が減少。

2024年は現時点で1000匹ほどにとどまっていて、稚魚を放流するための受精卵の確保もやっとの状況だ。

稚魚ではなく“卵”を放流 効果検証へ

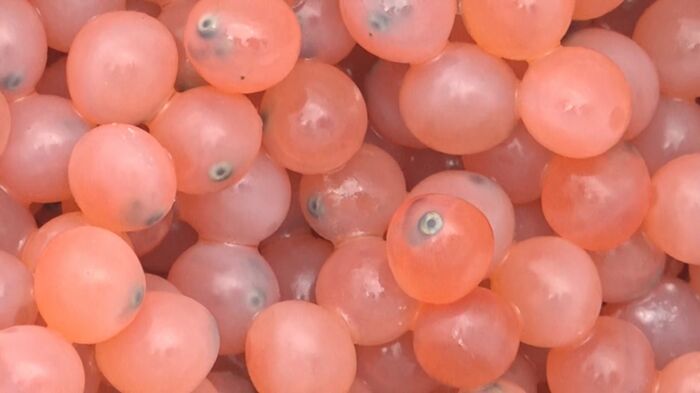

そこで能生川に帰ってくるサケを増やすため、海洋高校が地元の漁協と協力し、3年前から一般的に放流する稚魚の状態ではなく、眼が確認できるようになった卵の状態で放流を開始。

卵が能生川でふ化し、自然の中で育つことにより、放流後に戻るサケの割合の増加が期待されるほか、稚魚まで育てる場合に必要な人件費や餌代も削減することができる。

12月17日は木の枠を設置して、川の流れをせき止めたところに、合わせて10kgの発眼卵を放流。その後、生徒たちは卵が流れ出ないように周りを石で囲い込んでいた。

作業をした生徒は「偏りがないように放流した。ドキドキした、楽しかった」「このまま生きて大きくなった状態でこの能生川に帰ってきてほしい」と話した。

海洋高校は今後、遡上したサケの数を調査し、発眼卵の状態での放流の効果を検証することにしている。

(NST新潟総合テレビ)