ホンダと日産自動車が、経営統合へ向けた協議に入った。

EV(電気自動車)・自動運転で台頭する新興勢力に対抗すべく、巨額の投資や技術共有、部品共通化で、コスト削減・価格低下も期待される。

両社は、アメリカ・中国で販売が振るわない中、市場再編と競争力向上を狙う。

「可能性はある」経営統合に向け協議

ホンダと日産自動車が、経営統合に向けた協議に入る。

両社にとって、競争力の向上は、EVや自動運転など新たな分野で新興メーカーが力を伸ばす中、急務となっている。

売り上げが振るわない日産は、営業利益が90%を超えて減っていて、業績立て直しが差し迫った課題になっているほか、ホンダも中国市場での販売で苦戦している。

ホンダ・三部敏宏社長:

あらゆる可能性の話をしている。

ーー(記者)可能性の中には、経営統合も含まれる?

ホンダ・三部敏宏社長:

上から下まで、可能性はあると思う。

ホンダと日産は、2024年3月に協業に向けた検討を始め、8月から部品の共通化などの協議を進めてきた。

成長力の強化につながる戦略を描けるのか、今後の大きな焦点になる。

経営統合実現で販売台数世界3位に

経営統合が実現した場合に、両企業や私たちの乗る車にどんな変化があるのか、フジテレビ・智田裕一解説副委員長が解説する。

青井実キャスター:

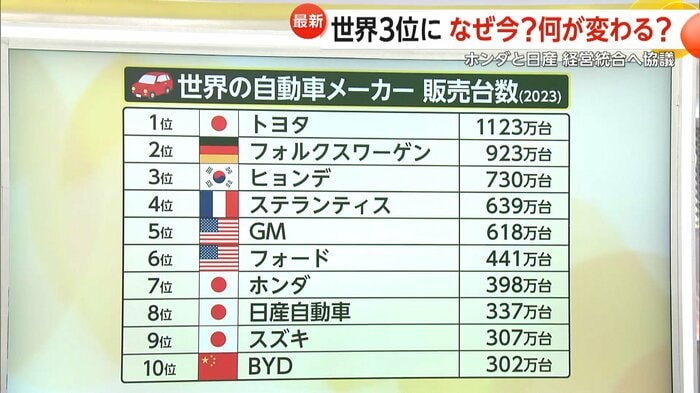

2023年の世界全体の販売台数を見ていきます。1位はトヨタ(1123万台)、2位はドイツのフォルクスワーゲン(730万台)、3位は韓国のヒョンデ(730万台)、4位はフランスのステランティス(639万台)、5位はアメリカのGM(618万台)、6位がアメリカのフォード(441万台)となっており、7位のホンダ(398万台)や8位の日産自動車(337万台)と同じく老舗の自動車メーカーが上位を占めています。また、9位にはスズキ(307万台)、10位は中国のBYD(302万台)と続いています。

ーー経営統合が実現すれば、世界3位に浮上するということで、一番のメリットは何ですか?

フジテレビ・智田裕一解説副委員長:

まず規模のメリットです。自動車生産では、「規模」を生かして部品の調達コストなどを下げるのがポイントです。さらに大きなメリットが、EV(電気自動車)などでの競争力強化です。

自動車業界は、“100年に1度”の激変の時代ともいわれています。世界では、EV・電気自動車や自動運転など新たな領域が急速に広がっていて、その分野でいかに力をつけるかが、今後、自動車メーカーが生き残っていくためのポイントなんです。

青井キャスター:

ーーEVといえば、既存の大手メーカーはもちろん、アメリカのイーロン・マスク氏がCEOを務めるテスラや中国のBYDなど、新興メーカーが急速に存在感を高めていますよね。

EVの販売台数ランキングを見ても、テスラが174万9000台でトップで、中国のBYDが145万2000台で2位となっています。そこで今、合併によって力をつけていこう、対抗していこうという狙いなんですか?

智田解説副委員長:

そうですね。電動化や自動運転技術、その研究開発には巨額の費用が必要になります。経営統合で巨額の投資を分担して、それぞれが持つ技術を持ち寄ることで競争力を高める狙いもあります。

宮司愛海キャスター:

ーー企業側のメリットは、たくさんあるような印象も受けるんですけど、値段下がる、性能が上がるなど、私たちにとってメリットはあるんですか?

智田解説副委員長:

両者の技術を持ち寄って、効率よく技術開発を進めていけば、消費者のニーズにより合った車を、より価格を下げて提供できる可能性があります。

青井キャスター:

ーーパックン、アメリカは自動車大国ですが、EVはどうなっていくと思いますか?

スペシャルキャスター パトリック・ハーランさん(パックン):

トランプ政権に変わりますが、トランプ氏はEVに後ろ向きでした。しかし、イーロン・マスク氏を起用して方針転換しています。ただ、18日に報じられましたが、今バイデン政権下で導入されたEV購入時の支援金が、1人あたり1万7500ドル、100万円ぐらいの支援金があったんですけど、それを廃止する方向に動きますから、どのメーカーにとってもコスト削減しないと、おそらくアメリカという市場で戦いづらくなりますよ。

青井キャスター:

ーーそういう意味では、課題があるとすれば、どういうところでしょうか?

智田解説副委員長:

日産もホンダも、両方とも経営力を強化しなきゃいけないというところがあって、日産はアメリカ・中国で販売が良くない中で、ホンダも中国で販売不振があります。その販売不振を補うというポイントとともに、ファンが両方とも多いので、ファン層を離すことなく、スケールメリットを生かした生き残りができるかどうかが課題です。

(「イット!」12月18日放送より)