子供が危険を感じた時に駆け込める「こども110番の家」が減少傾向にあるという。背景には共働き世帯の増加や高齢化による担い手不足がある。一方で、コンビニなどによる新たな取り組みも登場。地域全体で子供を守る仕組みが模索されている。

「こども110番の家」17年間で約25%減少

街を歩いていると、「こども110番の家」と書かれたステッカーが貼られている個人の家や店などを目にすることがある。これは、子供が危険を感じた時に駆け込める「こども110番の家」だが、近年、登録件数が大幅に減少しているという。

「こども110番の家」を街のみなさんは、どこまで知っているのか。

――「こども110番の家」知ってる?

小学4年生:

知らない人に呼ばれて、怪しい人だったときに逃げ込んで相談する場所。ちょっとだけ知ってる。

30代:

地元ではありました。看板があるけど、本当に入っていいのか分からなくて活用したことはないですね。

「こども110番の家」は、1990年代頃、警察や自治体によって進められてきた子供を守るボランティア活動だ。民家や店舗などが登録されていて、子供が身の危険を感じた時などに駆け込むことができ、警察などに連絡する役割もある。

2006年には全国で約189万カ所あったが、ここ17年間で約25%減り、2023年は144万カ所となった。

背景には、学校の数が減ったことに加え、日中に不在となる「共働き世帯の増加」や「高齢化」などによる担い手不足が要因とみられている。

以前、経営していた店を「こども110番の家」として登録していた70代の女性に話を聞いた。

以前こども110番の家に登録していた女性:

商売をやめちゃって(ここを)閉めたままにしている。あったらあった方がいいけど、状況的に無理になってくると…。

店じまいともにやめざるを得なかったという。最近では、コロナ禍による飲食店の閉店も減少の要因なのではとの見解を示す自治体もあった。

東京・江東区では“増加”の動き

一方で、こうした状況に重点課題として取り組むのが東京・江東区だ。

銭湯、美容室、卓球用品店などステッカーが貼られている店舗や民家をいくつも発見した。取材した銭湯などがある小学校の学区内には、約70カ所の「こども110番の家」があった。

江東区ではここ5年間で一時は減少したものの、地道な広報活動により増やすことに成功したという。

こども110番に登録する店舗A:

2年くらいになるかな。区の方から要請があって、やってくれませんかということで。

こども110番に登録する店舗B:

朝は集団登校なんですけど、帰りはみんな1人ずつお友達同士でみんな帰ってきちゃうので、(昔)「変な人に声かけられた」と入ってきた子供たちがいました。でもそのおじさんは知っている人だったので、あの人は近所のおじさんだから怪しくないよって。

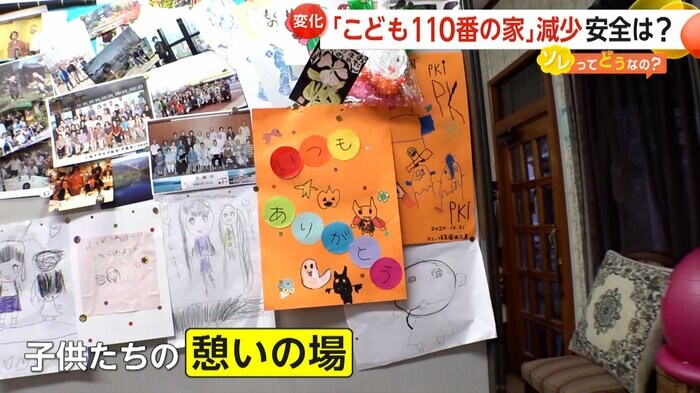

さらに、子供たちの憩いの場にもなっているという美容室もあった。

こども110番に登録している美容室:

(親も)ストレス溜めてるから、共働きだと。(子供たちが)色々もらいに来るからメロンあるとか、ブドウあるとか。でもお母さん、お父さんに聞いてから食べてねという。自分たちもそうしてもらったから、お返しですね。

小学生の子供を持つ親たちに、「こども110番の家」の存在について聞いた。

40代の親:

(銭湯には)たまに来るので安心感があります。

――どういう時に使うか学校で聞いた?

小学4年子:

危険なこととかあったらここにって、そんな感じで言ってました。

30代の親:

善意でやっていただいている部分もあると思う。分かりやすい場所なので「あそこに行くんだよ」と。(子供に)伝えやすくていいなと感じた。

「ゾウのステッカー」危険感じたとき・困った時は駆け込んで

青井実キャスター:

「こども110番の家」が減ってるみたいですね。

SPキャスター パトリック・ハーランさん:

要因を考えると理解できますけど、本当は登録していなくても、すべての個人宅もすべてのお店も、こども110番の役割を果たして欲しいなと。それぐらい子供中心の社会になったらうれしいなと思いますね。

青井キャスター:

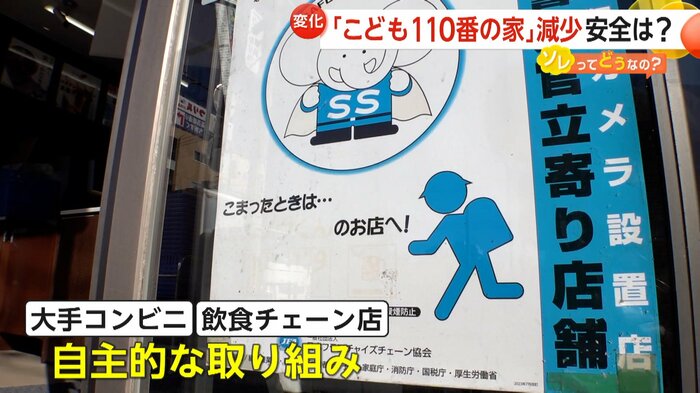

そんな中、全国的に減っているこども110番の家なんですけれども、一方で新たな動きも出始めているそうです。それがコンビニなどの入り口に貼られている「ゾウのステッカー」です。

これは大手コンビニや飲食チェーン店などによる自主的な取り組みで、危険を感じたときや困ったとき、子供だけではなくて女性なども駆け込むことができるそうです。

時代に合わせて形を変えていく「こども110番の家」。どのような形であれ、地域全体で子供たちを守っていってほしいものです。

(「イット!」12月9日放送より)