黒板も教壇もない教室で生徒たちが主役となる新しい学びの形が始まっている。愛媛県立宇和島東高校に導入された「STEAM教室」。その斬新な空間で繰り広げられる授業の様子と、未来を見据えた教育の在り方を探った。

教室に7台のプロジェクターを完備

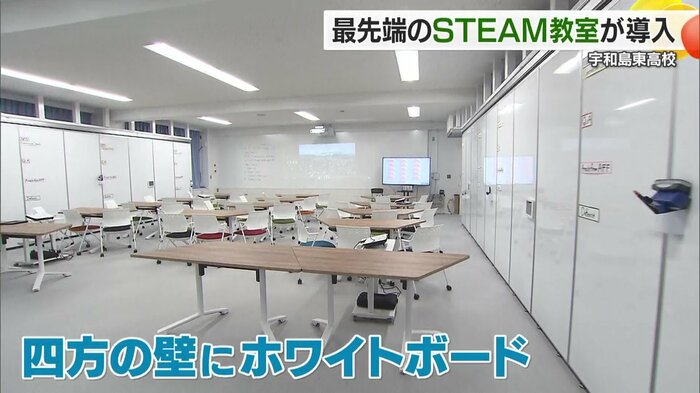

2024年10月に愛媛の県立高校で初めて導入された「STEAM教室」の特徴は、一目見ただけでこれまでの教室との違いが明らかだ。四方の壁がホワイトボードになっており、7台ものプロジェクターが設置されている。そして黒板と教壇はない。

STEAM教育とは、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Art(芸術)、Mathematics(数学)の頭文字を取った造語で、分野を超えて様々な視点から主体的に考えながら課題を解決する力を養う新たな学びのカタチだ。

主体は生徒 先生はサポート役

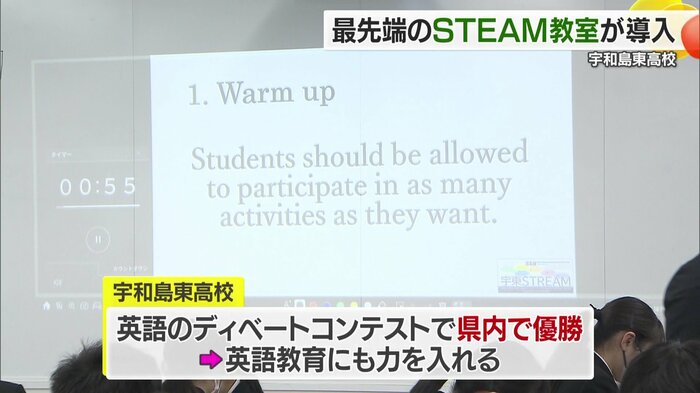

STEAM教室での授業風景は、従来の一方通行の講義スタイルとは一線を画す。取材した日の3年生の英語の授業では、「AI(人工知能)は人間に取って代わるのか」というテーマで英語によるディベートが行われていた。

宇和島東高校は、科学技術の分野で国際的に活躍する人材育成を目的とした文部科学省によるスーパー・サイエンス・ハイスクール(SSH)に指定されている進学校だ。英語によるディベートコンテストで、県内で優勝するなど英語教育にも力を入れている。

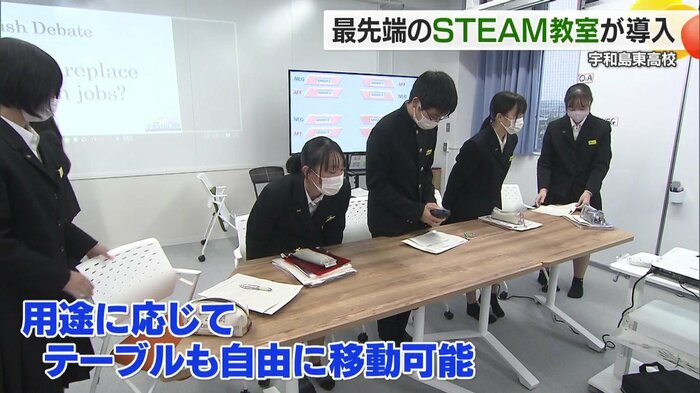

先生が「きょうの授業の目標は、AIについてのディベートを通して英語で自然にコミュニケーションできるようにすることです」と説明する中、生徒たちは自由にテーブルを移動させ、グループごとに議論の準備を始めた。

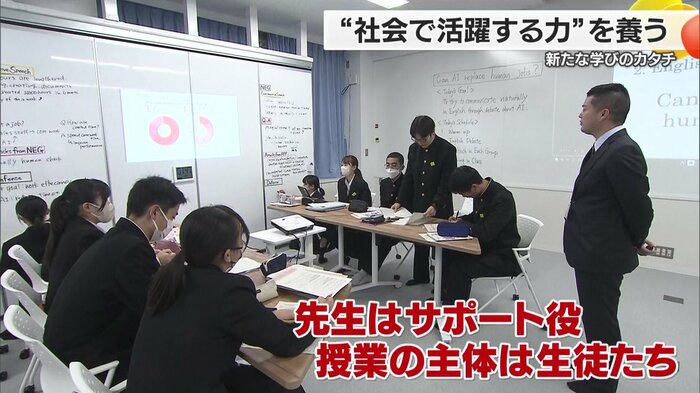

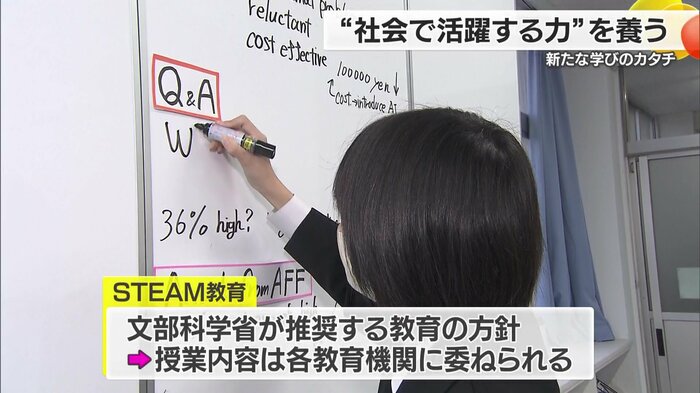

ディベートでは、「AIは正確には人の感情を理解できません。AIの医療業界への導入はハイリスクです」というAI反対派意見に対し、「近年では感情を認識するAIが発達しています」と賛成派が反論。壁一面のホワイトボードに意見を書き込みながら、活発な議論が展開された。

先生はあくまでサポート役、授業の主体は生徒たちだ。

生徒の成長と未来への期待

STEAM教室の導入により、生徒たちの学びにも変化が見られる。3年生の中川茉珀さんは「自分以外の考えを知ることにもつながるし、これから生きていくための社会で活躍するための力を養う点で、すごく大きな力になりやすい」と語る。

教師側も変化を実感している。

尾﨑慎太郎教諭は「生徒同士が学び合う。お互いの意見を理解したり、自分の伝えたいことが上手に表現できることが自然とできる教室になってきている」と評価。さらに「ここでの活動が次の将来、進路決定とか自分の未来へ向けての第一歩だ」と期待を寄せる。

愛媛県教育委員会は今後、8つの県立学校にSTEAM教室を整備する計画だ。2024年度中には三島高校、伊予高校、八幡浜高校にも導入される予定だという。

文部科学省が推奨するSTEAM教育の具体的な授業内容は各教育機関に委ねられているが、効果的な教育には指導にあたる教員の理解が最も重要となる。黒板のない教室から始まる新しい学びの形がどのような未来を切り開いていくのか、その行方に注目が集まっている。

(テレビ愛媛)