全国で部活動の「地域移行」が進んでいる。「地域移行」とは少子化などを背景に中学校の部活動を地域のクラブ・団体に移す取り組みだ。最大の課題は「受け皿」づくり。その解決策の一つとして長野日大学園が「受け皿」を用意する会社を設立した。私立の学校法人では全国初のケース。既に始まっている活動の様子を取材した。

(※外部配信先では動画を閲覧できない場合があります。その際はFNNプライムオンライン内でお読みください)

長野日大が会社つくりクラブ運営

サッカークラブの練習に励む中学生たち。さまざまな中学校の生徒がメンバーとなっている。

クラブの名は「NFC.Brillar(ブリジャール)」。

現在、市内6つの中学校の27人が所属している。

一見、普通のサッカークラブだが、実は「株式会社」が運営している。

社名は「日大ラボ」。設立したのは長野市で幼稚園、小・中学校、高校を運営する長野日大学園だ。

なぜ、長野日大が会社をつくってクラブを運営するのだろうか。

長野日大学中学校の添谷芳久校長は「他校の生徒も巻き込んで、地域貢献という形で一緒に活動していけばお互いの生徒にとって相乗効果になるのではないか。地域も盛り上がるんじゃないかと思い、会社を立ち上げた」と話す。

設立の背景に部活動の「地域移行」

設立の背景にあるのは部活動の「地域移行」。「地域移行」は中学校の部活動を地域のクラブ・団体に移す取り組み。少子化で学校ごとの維持が困難になっていることへの対応や働き過ぎといわれる教員の負担軽減が目的だ。

政府は2023年度からの3年間を「改革推進期間」として可能なところから地域に移すよう促し、県内でも、複数の学校で合同チームをつくるなどの「地域化」を図る動きがある。

「受け皿」づくりが大きな課題

しかし、自治体や地域によって進捗にばらつきがあるのが現状。

教育問題に詳しい名古屋大学の内田良教授は「どうやって人を集めるのか、どう予算を確保していくのかが全国的に課題。学校がやらないと言った途端に子どもの行き場がなくなる、活動の場所がなくなっていく」と、特に地方では「地域移行」の受け皿づくりが大きな課題だと指摘する。

そこで動いたのが長野日大学園。9月、「地域移行」を支援する「日大ラボ」を設立した。

添谷校長は「やりたい人がアクセスできる開かれた環境にしていきたい」と話す。

他の中学校の生徒も受け入れ

冒頭で紹介した「日大ラボ」のクラブ「ブリジャール」は長野日大中のサッカー部を解消し、他の中学校の生徒も受け入れて活動している。

他の中学校にもまだサッカー部があるがー。

市内の中学校に通いクラブに所属する生徒は「いろんな中学校からやってきて、楽しくやれるのもいいと思う。中学校はナイター(設備)がないので、こっちでやった方が全然いい」、「原先生の指導を受けたくてこのチームに来たので、クラブ化したことはうれしい」と話す。

「ダメダメ怖がっちゃ。体当てることを、もっといく、ゴー」

指導者の原大助さん(54)。日大中の教員で部活動から引き続きクラブの指導も任されている。

原さんは「少子化の時代で部活動だけではなかなか賄えない活動を確保することで言えば、メリットが大きいのではないかと思っています。サッカーをしたい子たちが、われわれのクラブを選んでくれたことは非常にうれしい」と話し、生徒たちの成長を後押ししたいとしている。

一方、長野日大中のメンバーや保護者は部活動が無くなったことに「寂しさ」を感じているが、「地域の子どもたちがのびのびやってくれれば」と今後のクラブに期待している。

気になる月謝は

気になるのは費用。加入には登録料が必要で各クラブごとに月謝も徴収する。「ブリジャール」の場合は6000円。

一方、クラブは別の資金確保も。

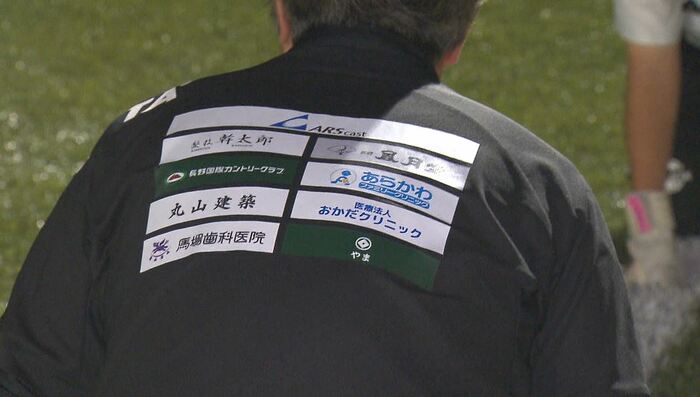

練習場でひと際目立つのは企業のロゴが入ったバナー。

指導者のユニフォームにも。実は企業9社とスポンサー契約を結び資金提供を受けている。

原さんは「(以前)いろんな学校でサッカー部を教えていて、その教え子たちのつながりで私のサッカーに対する熱とかも十分に分かっている人たちだったので(依頼すると)二つ返事で喜んでということでやってくれました」と話す。

月謝やスポンサー料は外部指導者への報酬にも充てられている。

内山久人さんは建築関係の会社を営みながら、8年前から日大中サッカー部の外部指導者となり、引き続き日大ラボに登録して指導している。

内山さんは「子どもたちと接するというところをメインにしているので、あくまで報酬はおまけ、交通費、気持ち程度という形で受け取っている」と話す。

スポーツ庁「新しい可能性」

日大ラボは長野市内外から広くメンバーを受け入れる方針で現在動き出しているのは5つのスポーツ(サッカー、ソフトテニス、剣道、野球、卓球)だが、いずれは文化系も含めていくという。

私立の学校法人がこうした「受け皿会社」を設立するのは「全国初」。スポーツ庁の担当者は「例を見ない取り組みで新しい可能性を示している」と評価している。

内田教授は「この話を聞いた時には本当に驚きました。全く新しい時代がやってきた。子どもは地域の宝だという意味で、民間企業が子どもの放課後の活動に協力していることが、地元に貢献するという意味でも非常に価値がある。うまく連動していくと実は部活動の改革の未来は開けてくる」と新たな取り組みに期待している。

指導者の確保も地域移行が抱える課題のひとつ。

添谷校長は「教育集団として指導のマニュアルも持っていますので、研修を受けてもらって研修をクリアした皆さんに、ライセンスを発行する枠組みを考えている」と話し、日大ラボは新規採用も含め必要な指導者を確保していく考えだ。

専門家「持続可能なモデルに」

「日大ラボ」について内田教授は、「新会社の設立によって地域社会に放課後のスポーツ文化活動の機会がしっかり根付いて、旧来の学校でもなく、行政でもなく、純粋な民間企業でもなく、まさに学校と企業の間を取り持つ、学校のことをよく理解している新会社が部活動の未来を背負ってくれるところに私は期待を寄せています」と話し、もともと部活動の持つ教育的な価値の上に民間企業の発想を取り入れた持続可能なモデルになるのではと注目している。

学校ごとの部活動から地域のクラブ活動へ。

子どもたちの放課後を取り巻く環境が大きく変わろうとしている。

(長野放送)