9月から10月にかけて秋の台風シーズンが続く。台風は7月頃から日本付近を通りやすくなり、9月は最も日本付近を縦断しやすいコースをたどる。

秋の台風は、速度を速めながら日本付近に近づくことが多い。また、日本付近に秋雨前線がのびていると、台風からの暖かく湿った空気によって前線の活動を強め、大雨を降らせることがある。日本付近では、毎年のように秋の台風や秋雨前線によって、大きな被害が出ている。

9月26日に襲来 甚大な被害を出した3つの台風

9月26日は、日本において歴史に名を残す台風がいくつも襲来した日だ。特に、1950年代は台風被害が頻発した時期であり、その中でも洞爺丸台風(1954年)、狩野川台風(1958年)、そして伊勢湾台風(1959年)が大きな影響を及ぼした。

これらの台風は、多くの人命を奪い甚大な被害をもたらしたことから、今日でも語り継がれている。

洞爺丸が沈没し1000人以上死亡 洞爺丸台風(1954年)

1954年(昭和29年)9月26日に日本を襲った洞爺丸台風は、鹿児島県大隅半島に上陸、九州を縦断後に日本海へ進み、時速約100kmの猛スピードで発達しながら北上。温帯低気圧に変わっても発達し、北海道に接近。北海道と本州を結ぶ国鉄の青函連絡船「洞爺丸」が暴風と高波に遭って沈没し、乗客乗員合わせて1000人以上が亡くなる大惨事となった。

洞爺丸台風の教訓としては、海上での安全対策の強化が挙げられる。当時は、気象情報の伝達が今ほど迅速ではなく、台風の進路や強さについての正確な情報が限られていたため、適切な避難が難しかったとされている。

また、この台風は北海道へ近づくにつれて温帯低気圧に変化し、再発達したということもあり、台風が温帯低気圧に変わったからと油断してはいけないということも教えてくれる。

この台風被害を契機に、気象予報技術の向上が求められるとともに、青函連絡船の設計や運航基準も見直され、海上輸送における安全対策が強化された。青函トンネル建設の機運が高まり、事故から33年余り経った1988年(昭和63年)3月に青函トンネルが完成、列車の営業運転が始まった。

台風+秋雨前線で記録的大雨 狩野川台風(1958年)

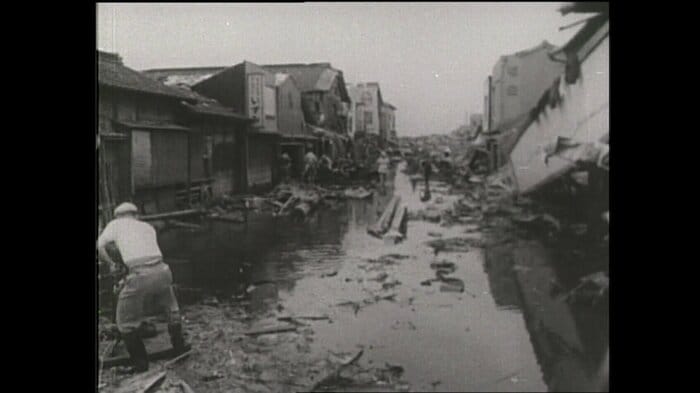

1958年(昭和33年)9月26日に関東地方や静岡県を中心に大きな被害を出した狩野川台風。この台風により、狩野川流域では堤防が決壊し、大規模な洪水が発生。

この台風は、24日に中心気圧877hPaを観測するなど、大型で猛烈な台風に発達。関東南岸では26日午前から暴風となったが、台風は北緯30度線を越えたあたりから急速に衰えたため、風による被害は少なかった。

しかし、南海上にあった秋雨前線が活発化しながら北上し、東京で日降水量371.9㎜を観測。関東地方と東海地方では大雨となり、土砂災害や河川の氾濫が相次いだ。このときの東京での日降水量の観測記録は、現在まで東京での観測史上最大となっている。

集中豪雨となった伊豆半島中部では狩野川が氾濫。関東地方や静岡県を中心に、死者と行方不明者を合わせて1000人を超える甚大な被害となる。また神奈川県や東京都でも、市街地の浸水やがけ崩れが相次ぎ、大きな被害に見舞われた。

狩野川台風の教訓は、河川の堤防や排水システムの重要性だ。この台風以降、日本では河川の整備が進み、洪水に対する対策が強化された。また、洪水対策の一環として、ダムの建設や堤防の強化が行われ、狩野川流域では1956年に「狩野川放水路」が完成。大雨で水位が上がった際に、放水をすることで川の水を海に逃がすことによって、河川の氾濫を防ぐことができ、今日でも重要な役割を果たしている。

記録的な高潮が発生 伊勢湾台風(1959年)

伊勢湾台風は、1959年(昭和34年)9月26日に日本を襲い、特に愛知県や三重県を中心に甚大な被害をもたらした。上陸時の勢力が記録的に強く、暴風域も広かったため、明治以降では最悪の被害を出す。上陸時の気圧は929hPaで、1951年の統計開始以来、2番目の低さだ。

この台風は、日本の近代史上最も多くの犠牲者を出した台風として知られ、伊勢湾周辺で記録的な高潮が発生。全国での死者、行方不明者が5000人以上にのぼる大災害となった。

伊勢湾台風による高潮は、伊勢湾全体の海面を1時間近くにわたって2m程度上昇させた。伊勢湾沿岸の高潮によって、多くの地域が水没。また、住宅の倒壊や土砂崩れなども相次ぎ、広範囲にわたって甚大な被害に見舞われた。

この台風を契機として、1961年(昭和36年)に災害対策基本法が制定された。伊勢湾台風の教訓は多岐にわたるが、特に重要なのは高潮対策の強化だ。

伊勢湾沿岸では、高潮による浸水被害が甚大であったため、その後、堤防の建設や高潮対策の設備が整備された。また、この台風を契機に、日本全国で防災意識が高まり、都市計画やインフラ整備が進められた。

過去の台風被害を踏まえて

これらの台風災害から学べることは、自然災害に対する準備と対策がいかに重要であるかという点だ。1950年代の台風被害は、今日の日本における防災対策の礎となっており、これらの教訓を活かして現代のインフラや防災体制が整備されてきた。

一方で、地球温暖化など気候変動の影響により、台風災害の危険性が年々増大しているとも言われており、さらなる対策が求められている。過去の台風の記憶を風化させず、教訓を活かし、常に新たな災害に備える姿勢や、より安全な未来を築くための努力が求められている。

【執筆:日本気象協会】