長崎の秋の風物詩「長崎くんち」を前に2024年に出演する踊町とその見どころを紹介する。万才町(まんざい)では10年ぶりの奉納に向けて、曲も演出も一新した本踊の練習に熱が入る。「町内総参加」への思いで大人も子供も、出演者も裏方も、みんなで一つの踊りを作り上げようとしている。

新たな趣向で描く長崎の四季

万才町が奉納するのは本踊「祭祝萬歳町(まつりをいわうまんざいまち)」だ。

前回の2014年とは大きく趣向を変え、曲は新たに作った。「長崎ぶらぶら節」や「浜節」「あっかとばい」など、歌い継がれてきた民謡や童歌を独自に作った楽曲でまとめ、長崎の四季と情景を描く。

指導する花柳寿々初(はなやぎすずはつ)師匠は、社中の弟子と町内出身者5人の踊子とともに、諏訪の舞台にふさわしい踊りを作り上げようとしている。

寿々初師匠は過去4回、シンセサイザーによる斬新な楽曲で現代風の振り付けを披露し、本踊の印象を一変させてきた。今回も「町内総参加」の思いを大切にし、自治会長や子どもの保護者など裏方の人たちにも踊り馬場に立ってもらう。

「バンザイ」が町名の由来で長崎の起源ともいえる歴史の町

万才町は開港当初に開かれた島原町(しまばらまち)が前身で、長崎の起源ともいえる歴史ある町だ。

1872年(明治5年)に明治天皇の行幸の際に市民がバンザイでたたえたことをきっかけに町の名前がついたと言われている。踊町としては戦前にいったん途絶えたが、1978年に復活。2024年で6回目の奉納を迎える。

中学生踊子の挑戦

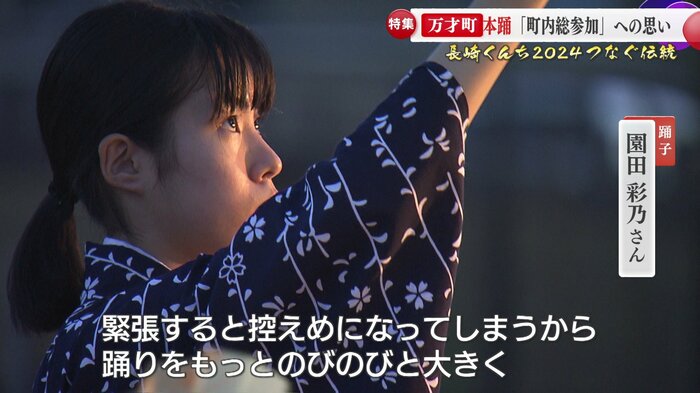

踊子の一人、中学2年生の園田彩乃(そのだあやの)さんは、日本舞踊の経験がなく、くんちの稽古から始めた。

10年前の前回(2014年)のくんちの時、3歳で子供の踊子として出演した経験が、今回の参加につながった。

「10年前に出たときもみんなに仲良くしてもらったし、あまりこういう経験はできないと思うから出たいと思った。記憶に残るような踊りをしたい」と彩乃さんは語る。

彩乃さんは4歳からバイオリンを習っており、その経験が人前で踊る際の緊張をほぐすのに役立っているという。

今回は弟の耕大さんと一緒に出演することになっていて、母の陽子さんも「こういうタイミングはもう2度こないだろうと思っているのですごくいい機会に恵まれた」と兄弟出演を喜ぶ。

新たな伝統の始まり

練習を重ねるにつれ、彩乃さんの表情にも余裕が出てきた。花柳寿々初師匠は「やっとね、みんなと一緒に踊っていて下手くそとは思わないですもんね。みんなと一緒になってきたなと思う」と成長を喜ぶ。

彩乃さんも「緊張すると控えめになってしまうから踊りをもっとのびのびと大きく(歌詞が描く)景色が見えるように踊りたい」と意気込む。

時代とともに趣向を変えながら奉納を続けてきた万才町。大人と子どもの踊子に町内の人たちも加わり、みんなで町の行く末を描く。今年、万才町の新たな伝統が始まろうとしている。

(テレビ長崎)