長崎の秋の風物詩「長崎くんち」を前に2024年に出演する踊町とその見どころを紹介する。銀屋町が奉納する「鯱太鼓(しゃちだいこ)」は38人の担ぎ手が掛け声とともに山飾を投げ上げる迫力の演技が見る人を魅了する。くんちに初挑戦する24歳の堤公輔さんは小学校時代の恩師との約束を果たすため、750キロの山飾に挑む。

蘇る伝説、銀屋町の鯱太鼓

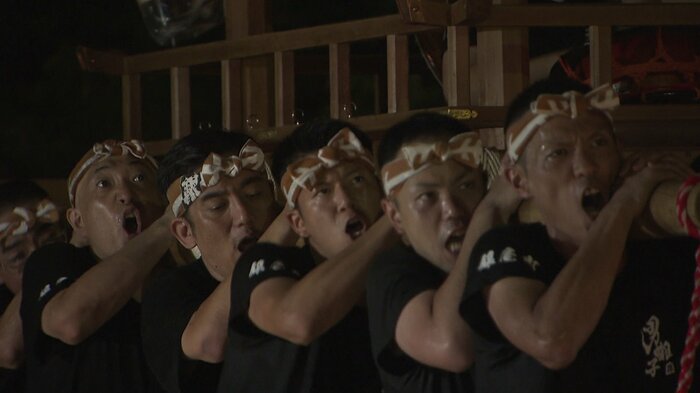

「アーア ヨーイヤサー」。街中を勇ましい掛け声が響き渡る。

長崎くんちの奉納演目「鯱太鼓」の稽古だ。

鯱太鼓を奉納する銀屋町は長崎市の中心部を流れる中島川の一角に位置する。かつて銀細工職人が多く住んでいたことから町名がつけられたとされる。

鯱太鼓は、中国の「蓬莱鯱伝説」を基に、海をわたる鯱が天高く舞い上がり龍になる様を表現する。約750キロの山飾を38人の担手が回したり投げたりする迫力ある演目だ。

銀屋町の鯱太鼓には、復興への願いが込められている。1982年の長崎大水害後、旧家の蔵から傘鉾飾りが発見されたことをきっかけに、復活の機運が高まった。水害からの復興を願い、「鯱太鼓」という新たな演目を作り、3年後に初奉納。2024年で6回目を迎える。

心を一つに、38人の挑戦

「もっと声出せー!」と叫ぶのは、棒先の一人、高木久幸さん(62)。過去2回の担手経験を生かし、今回は指導的立場に立つ。

「今回の銀屋町のモットーが、客に銀屋町の鯱太鼓がやってきたぞと鳥肌を立たせるような入りの演技をしてしっかり回す。この2つを目いっぱいやるということで言われているので一生懸命やっている」と意気込む。

しかし、山飾を安定して投げるのは容易ではない。7月下旬、山飾を上げ始めて1カ月が経った頃は、まっすぐ上がらない。38人の心を合わせるには、まだ稽古が足りていなかった。

教え子が叶える、恩師の夢

その中に、特別な思いを抱いて担手に初挑戦する若者がいた。堤公輔さん(24)だ。

「小学校6年生の時の担任の先生が担ぎ手で、教え子にも将来担いでほしいと言われたのでそれを覚えていたので担ごうと」決意したという。

約束をした相手は、掛水雅寛さん(52)。掛水さんは諏訪小学校に勤務していた時、くんちに出演。転勤先の稲佐小学校でも鯱太鼓の魅力を伝えようと、練習用の山飾を手作りして子どもたちに演技を教えていた。

約1年前、堤さんから連絡を受けた掛水さんは驚きと喜びを隠せなかった。

「『先生の夢を叶えます』ということで『なんの?』って聞いたら『先生が小学校の時に鯱太鼓に自分の教え子から出てもらうのが夢と言っていたのを思い出して先生の夢を叶えます』と。本当にうれしかった。教師冥利に尽きる」と語る。

受け継がれる伝統、挑戦し続ける銀屋町

8月後半に差し掛かり、担手の息が合ってきた。据太鼓の迫力ある演奏から始まる鯱太鼓の演技。

「エンヤーアアエー ハーアアエー オーシコーオイエー オーオーシコーイ」「オリャ」「ホーライコ ホーライコ ホーライコ ヨーナ」と掛け声が響く。

高木さんと掛水さんが堤さんにつないだ鯱太鼓。その思いは次の世代へと継承されていく。高木さんは「諸先輩が引き継いで今につながってきているので僕らもしっかり次の世代に引き継いで次の7年後、次の7年後銀屋町の鯱太鼓を繋げていってもらえれば」と願う。

堤さんも「鯱太鼓を好きになりすぎて今後生涯携わらせてもらおうかな」と意気込み、「次回も。頑張るだけじゃなく知らない人に教えていきたい」と抱負を語る。

受け継がれ、挑戦し続ける銀屋町の鯱太鼓。10年ぶりに諏訪の杜に鯱が帰ってくる。長崎の街に響く掛け声と共に、伝統の魂が次の世代へと受け継がれていく。

(テレビ長崎)