子どもたちにとって、ユーチューバーは立派な仕事であり、非常にかっこいい憧れの存在なのです。

「ユーチューバーはかっこいい」と思っている子どもは、「なんだそりゃ」と思っている親より、遥かに時代に適応しています。

とはいえ、ユーチューバーもいずれは化石になるでしょう。だから、親は「その先」を示してあげねばなりません。

子どもは感覚が鋭くても、どうしても計画性に欠けます。そこで「わかっている親」が、一緒に考え導いてあげることによって、その子が大化けする可能性が生まれます。

自分の古い価値観に引きずられ、子どもを潰してしまうのか。

新しい子どもの道を一緒に探ることで、自分も生まれ変わるのか。

「今、成功している親」に、それが問われているのです。

浪人している1年はもったいない

1994年くらいをピークに、浪人する人が減っています。少子化で競争率が落ちたというだけでなく、若者が浪人する意味を見いだせなくなっているからです。

よほど東大にこだわるとか、医学部を目指すといった特殊なケースを除いて、多くの高校生が現役で合格した大学に進みます。もちろん大学入試制度のたびたびの変更も影響しています。

以前は、MARCH(明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学)のどこかに受かった人が、浪人して早慶にチャレンジするというケースが多かったけれど、今はそうではありません。

そのくらいの学歴の差のために、浪人することは選びません。

そもそも、大学名に執着するなら、社会人になってから学歴ロンダリング(自分の出た大学よりレベルの高い大学院に進学すること)をすればいい話です。

それになにより、これほど変化の速い時代に、浪人している1年はもったいない。速くどこかの会社に入ってなんらかのスキルを身につけたいと、今の若者たちは考えています。

学歴も社名も関心がない

もちろん、彼らにとって「どこかの会社」が終着点ではありません。

たとえ有名企業であろうと、そこで出世していくことを考えている若者はほとんどおらず、最初から「3年で辞める」くらいのつもりで入ってきます。

要するに、学歴にも就職先にもたいして関心がない。親世代のように、そこに価値を見いだしてはいないのです。

では、なぜ大学に行くのかといったら、「人」との時間を持つためです。

デジタル化が進めば進むほど、人間関係は希薄になります。しかしながら、私たちは人とのつながりがなくては生きていけません。いくらAIネイティブの世代でも、それは同じです。

彼らは大学で、サークルに入り、友人をつくり、飲みに行ってばか話をしたいのであって、一生在籍する会社に入るために有利な条件を整えたいのではありません。

となれば、なおさら大学名は関係ないわけです。

学生が大学名にも会社名にも頓着せず、就職して3年で辞めるくらいのつもりであることに、企業側も気づき始めています。だから、企業も学歴にこだわらなくなるでしょう。

実際、これからは学歴より職歴が問われるようになることも予想されます。最後までこだわっているのは、古い価値観の大人ばかりということです。

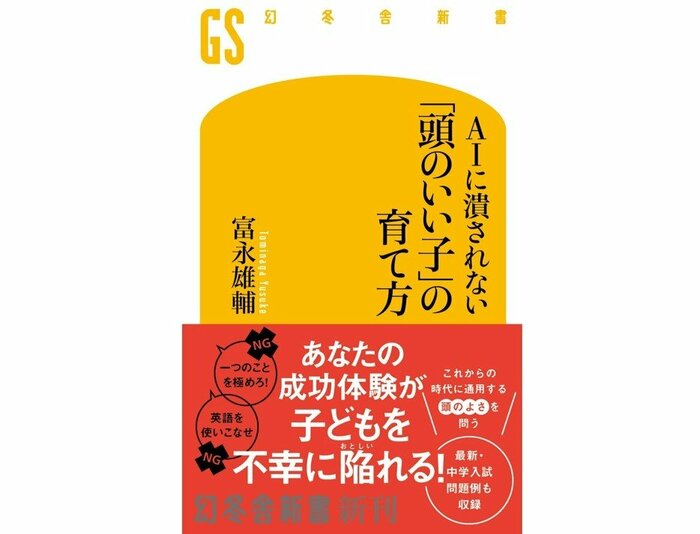

富永雄輔

進学塾VAMOS(バモス)代表。京都大学経済学部卒業後、東京・吉祥寺で「進学塾VAMOS」を設立。現在は東京都内で五教室を展開。また、自身のサッカー経験も活かして、サッカー選手を中心としたスポーツ選手のマネージメント事業も行っている。『ひとりっ子の学力の伸ばし方』『男の子の学力の伸ばし方』『女の子の学力の伸ばし方』(すべて、ダイヤモンド社)など著書多数