東京電力・福島第一原子力発電所の事故から13年あまり。廃炉に向けた作業は新たな局面を迎えた。事故で溶け落ちた核燃料、いわゆる「燃料デブリ」の試験的取出しが8月22日から始まる。

廃炉作業の本丸・燃料デブリ

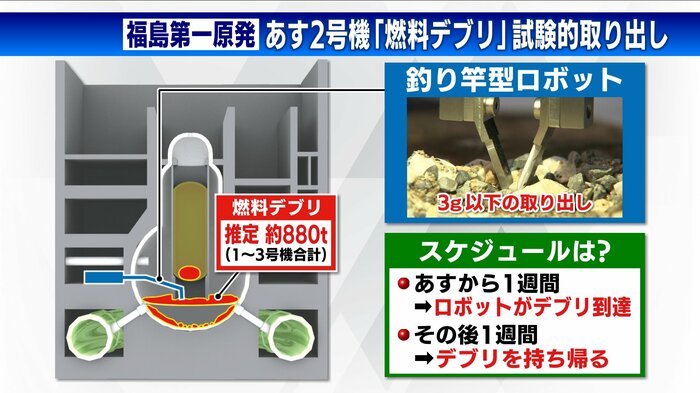

東京電力・福島第一原子力発電所の1号機から3号機まで、合わせて約880トンあるとされる「燃料デブリ」の取り出しは、廃炉を進めるうえで「本丸」と位置付けられている。

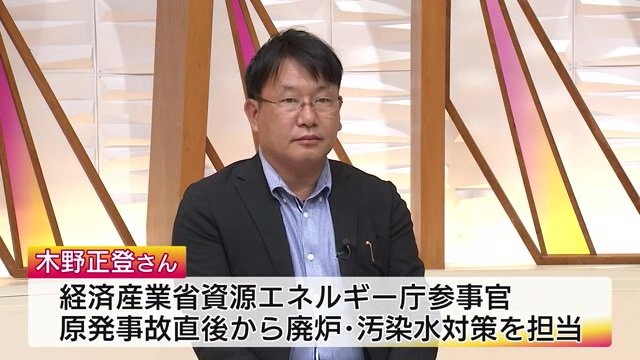

デブリはどこにあるのか?経済産業省の木野正登参事官に、2号機と構造が似ている5号機の格納容器の下で説明してもらった。

「1、2、3号機、燃料デブリがこういった筒を伝って溶け落ちて、床の一番底まで燃料デブリが落ちている。この辺のグレーチングも脱落している。グレーチングの間にもデブリがこびりついたりしている」

本格的な取り出しの試金石

デブリの本格的な取出しに向けた試金石となる、今回の試験的取り出し。まずは2号機で「3グラム以下」を取り出す計画だ。

当初は2021年中の着手が予定されていたが、取り出し用のロボットが通るはずの配管に事故の時の熱で溶け固まったケーブルなどが詰まっていたことから、これまでに3回延期。

新たに釣り竿型のロボットを製作し、初めてデブリを格納容器の外に持ち出す。

取り出したデブリは分析へ

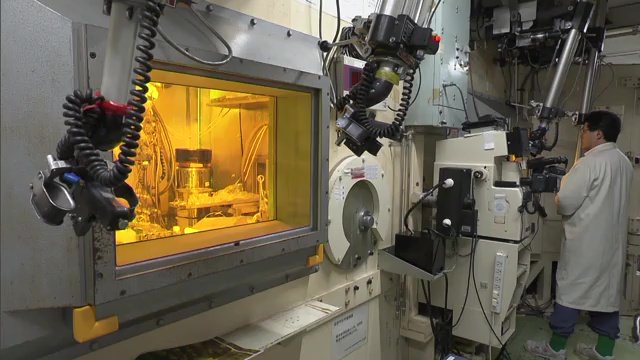

茨城県大洗町にあるJAEA・日本原子力研究開発機構の大洗研究所。福島第一原発から取り出された「燃料デブリ」はここに運び込まれて、硬さや核分裂反応が連鎖的に続く「臨界」を起こす可能性があるかなど、さまざまな分析が行われる。

日本原子力研究開発機構の前田宏治部長は「塊として持ってきたモノが、どういった化学系であるか、結合状態がどうであるか、そういった細かい性状が理解される。デブリの取り出しにあたって、どういったものを準備すればしっかり取れるのか。今回は掴むという方法でしたけど、そういう切削をして持ってくるのかという事に対して、一定の知見を与える事ができるのではないか」と話す。

極めて高い放射線量で近づくことすらできなかった「燃料デブリ」の実態。その解明に向けた、最初の一歩が注目されている。

経産省の担当者に聞く

原発事故直後から廃炉・汚染水対策を担当する経済産業省・資源エネルギー庁参事官の木野正登さんに話を聞いた。

<廃炉全体における試験的取り出しの意義>

木野さんは、この試験的取り出しを「最難関のデブリの取り出しの第一歩」と位置付けている。「未知のデブリを取り出して知見を得ることで、今後の機械の開発などに役立てる」と、その重要性を強調した。

<慎重を期す作業計画>

試験的取り出しでは、2号機の格納容器に釣竿型ロボットを投入し、3グラム以下のデブリを取り出す計画。作業には約2週間を要する見込みだという。木野さんは「作業員の熱中症対策のため、1日の作業時間を2時間に制限しています。また、非常に慎重な作業が求められるため、一歩一歩手順を確認する必要があります」と、時間を要する理由を説明した。

<3グラムという量の意味>

取り出す量を3グラム以下に設定した理由について、木野さんは「作業員の被曝を考慮しています。24ミリシーベルトを最大の線量と考えているので、非常に小さいもの、3グラム以下ということに決めました」と述べ、安全性を重視した決定であることを強調した。

<安全性への配慮>

デブリの運搬と分析研究における安全性について、木野さんは「核燃料の輸送は大変多くの経験があり、安全性については問題がないと思っています」という。具体的には「専用の輸送容器に詰めて、専用のトラックで輸送します。放射線は完全に遮蔽した状態で運びます」と説明した。

<今後の本格的なデブリ取り出しに向けて>

試験的取り出しの成功後、より大きな量のデブリ取り出しが課題となる。木野さんは「レーザーなどで切断したり、細かく砕いて小さいものを取り出したりすることも必要になる」と、今後の方向性を示した。

<重要な分析内容>

今回の試験的取り出しで得られる重要な情報として、木野さんは「デブリの硬さ」を挙げた。「どれだけ硬いものになっているか、それをどうやって切断するかという機械が必要になるわけです。そこの知見を得るのは大きい」と、分析の重要性を強調した。

<廃炉工程の展望>

最後に、今後の廃炉工程について木野さんは「デブリ取り出しについては非常に未知の領域が多い」としつつも、「今回の取り出しを契機に廃炉を加速化させていくことも大事」と前向きな姿勢を示した。

2051年廃炉完了はできるのか

事故から13年あまりが経過して「3グラム以下の取り出し」というと、本当に2051年までに廃炉が完了するのかという疑問もある。

福島県民からは「廃炉は出来るのかという感じ。少しずつでも、やっていかないと仕方ないとは思う」「気の遠くなる話だが、その間に廃炉が進むような対策とか技術が出来れば。次の代の人にも繋げていかなくてはいけない問題だと思う」との声が聞かれた。

福島第一原発の廃炉、そして福島の将来のためにも、8月22日からの作業の行方が一つの重要なポイントとなりそうだ。

(福島テレビ)