かつて国主導で行っていた宇宙開発。その理由は開発に不可欠な技術が、核兵器を搭載する大陸間弾道ミサイル(ICBM)にも応用できたからだ。

しかしその宇宙開発が、最近では民間企業が投資して行うビジネスに変化しつつある。

科学ジャーナリストとして活躍している松浦晋也さんによる著書『日本の宇宙開発最前線』(扶桑社新書)から、20世紀の宇宙開発について一部抜粋・再編集して紹介する。

“危険な技術”と判断され政府が管理

20世紀の宇宙開発は、民間が投資に対するリターンを見込めるようなものではなかった。

1950年代に人類の本格的な宇宙進出が始まって以降、ほぼ半世紀にわたってアメリカ、ソ連の先進二大国をはじめとした各国政府が管理する場所だった。

なぜ政府が管理したかといえば、まずなによりも、宇宙開発に不可欠なロケットの技術が、核兵器を搭載する大陸間弾道ミサイル(ICBM)にも使えるからだった。

宇宙開発を行うにはロケット技術が不可欠で、ロケット技術を手に入れられれば自動的にICBMも開発可能になる。

そんな危険な技術は、政府が管理しなくてはいけないという判断が働いたのである。

また、そのロケット技術の開発に必要な投資も、民間企業の体力を超える大規模なものだった。

むしろ資金の流れとしては、ICBM開発のために巨額の技術開発予算が政府から支出されてロケット技術が発達し、その技術が衛星や月惑星探査機、有人宇宙船などを打ち上げるロケットに転用されたというのが正しい。

実際問題として政府が、軍事面の必要性から巨額の資金を突っ込まなければ、ロケット技術は開発できなかったのである。

ICBM技術が宇宙開発に転用されていた

旧ソ連を代表するロケット「ソユーズ」は、前身がICBMの「R-7」だ。

開発を主導した主任技術者のセルゲイ・コロリョフ(1907〜1966)は、R-7が一応の成功を収めたことをもってソ連首脳部に「これを使えば人工衛星を打ち上げることができる」と進言し、1957年10月4日に世界初の人工衛星「スプートニク1号」を打ち上げたのだ。

アメリカでも初期の打ち上げを担った「デルタ」「アトラス」「タイタン」はどれもICBMとして開発され、後に宇宙開発用に転用されたものだ。

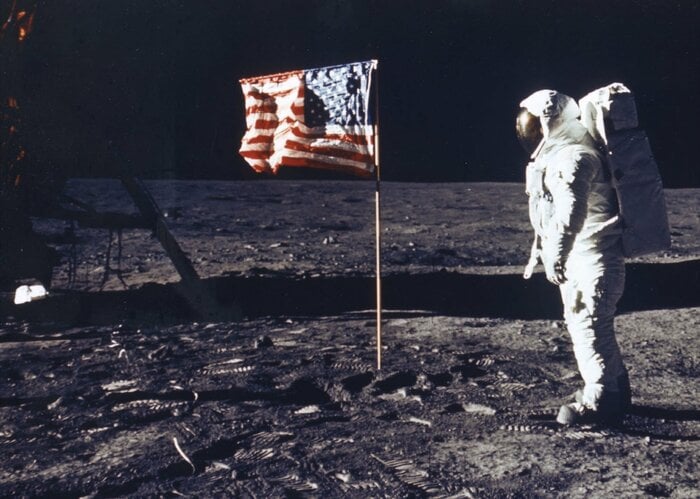

アメリカで最初から宇宙向けにロケットが開発されるようになるのは、1961年に有人月着陸を目指すアポロ計画が動き出してからだった。

もちろんアポロ計画はアメリカ政府の計画であり、「サターンⅠ」「同ⅠB」「同V」と、アポロ計画向けに開発されたロケットの開発資金は政府が支出し、完成したロケットも政府資金によって政府のために運用された。

このような事情は、打ち上げられる衛星、月・惑星探査機、有人宇宙船などでも同様だった。

月・惑星探査機は科学探査が目的であり、科学探査に探査機の開発・運用費とロケットによる打ち上げ費用を支出できるのは政府機関だけだった。有人宇宙船も同様だ。

この2つの場合、政府には、探査の科学的成果を直接的な国威発揚と、自国の科学技術の高度さを対外的にアピールできるという大きな利益があった。

通信衛星は民間で先行開発されたが…

衛星となると、また少々事情は異なるが、結果は同じだった。

アメリカの場合、民間企業である巨大電話会社の米AT&Tが政府よりも先行して通信衛星を開発した。

世界初の通信衛星は、電波を反射する巨大な風船の「エコー」衛星だった。

エコー衛星はNASAのプロジェクトだったが、NASAに計画を提案し、実現に持ち込んだのはAT&Tベル電話研究所に勤務する技術者のジョン・R・ピアース(1910〜2002)だった。

ピアースは、地上からの電波信号を受信し、増幅して送り返すトランスポンダーという装置を搭載した本格的な通信衛星の実現を目指して奔走した。

結果、世界で初めてトランスポンダーを搭載した本格的な通信衛星「テルスター」はAT&Tが開発し、同社が所有し、運用する衛星として1962年7月10日に打ち上げられた。テルスターはアメリカ・欧州間のテレビ放送の中継を行い、大きなセンセーションを巻き起こした。

イギリスのバンド「トーネイド」が、その名も「テルスター」というインストルメンタルの曲をリリースしてアメリカとイギリスの週間ヒットチャート1位を獲得したほどだった。

しかし、AT&Tとテルスターによる民間の宇宙開発は、アメリカ政府の「国際通信は安全保障に直結するので、政府系機関が管轄するべき」という方針で潰された。

テルスター打ち上げの1年1ヶ月前の1961年5月、大統領就任直後のジョン・F・ケネディ大統領は国家主導の国際衛星通信組織を設立するという政策を発表した。

新設する組織は民間の組織ではあるが国際衛星通信を独占的に実施するとしていた。後のインテルサットである。

気象衛星は国家機関の運用に

アメリカとソ連が冷戦という名の刃を交えない戦争を戦っていた当時、民間企業が野放図に国際通信サービスを提供することは好ましくないと判断したのである。

テルスター打ち上げから3週間後の8月1日、米議会で「1962年通信衛星法」が可決された。

同法に従って、インテルサットのアメリカ代表となるCOMSAT社が政府出資によって設立され、これをもってAT&Tとピアースの宇宙への挑戦は終わった。

アメリカでは通信衛星と並行して、気象観測を行う気象衛星が開発され、実用化された。世界初の気象衛星「タイロス1号」は、1960年4月1日に打ち上げられている。

タイロスは技術試験衛星で、78日間しか動作しなかったが、得られた知見に基づき、実用衛星エッサが開発された。

最初の実用気象衛星「エッサ1号」は1966年2月に打ち上げられた。エッサシリーズは1969年までに9機が打ち上げられ、宇宙からの気象観測の有用性を実証した。

その後、アメリカでは政府機関である米海洋大気庁(NOAA)が気象衛星を運用するようになった。気象情報は軍の作戦行動に直結する。

アメリカの場合、国防省がNOAAとは別に専用の気象衛星を運用しているほどだ。安全保障の面からも、気象衛星は国家機関が運用すべきものとなったのである。

このあたりの事情は、アメリカ以外の国でも同じだ。

欧州では国際機関である欧州気象衛星開発機構(EUMETSAT)が気象衛星を開発・運用しているし、日本で気象衛星「ひまわり」シリーズを開発・運用しているのは気象庁が主体だ。中国、ロシア、インドでも同様に政府機関が気象衛星を運用している。

70年代は地球観測衛星が実用化

1970年代に入ると、衛星軌道から地球を観測する地球観測衛星が実用化された。その時点では、衛星が送ってくる膨大なデータを、活用しきれなかった。

地表を観測する衛星としては、1960年代に安全保障目的の偵察衛星が実用化されていた。

偵察衛星は例えるなら、1枚ずつ写真を撮影するカメラだ。軍事基地は港湾、ミサイル発射基地などの戦略目標を宇宙から望遠レンズで撮影する。

これに対して地球観測衛星は、地表面を細長く走査していくスキャナーだ。

偵察衛星よりもはるかに広大な領域を光の波長別にスキャンしてデジタルデータ化し、地球に送信する。ランドサット1は、18日ごとに同じ地域の上を通って観測する軌道に打ち上げられた。

つまり、18日に1回ずつの同じ地域の観測データがどんどん蓄積していくことになる。

もちろん、そうやって経時的な地球の観測データが連綿と蓄積されていくというのが、地球観測衛星という道具の大きな利点なのである。

しかし、1970年代の段階では、この膨大なデジタルデータを保存し、分析できるだけのコンピューターを保有できるのは政府機関に限られていた。

民間にはそんな強力な演算能力と巨大なストレージを備えたコンピューターを保有・運用するだけの資金力はなかった。すると、データを使ってなにかをしようとするユーザーが広がらない。

最初にユーザーとなるのは、地球観測衛星という新しい道具を使ってなにか新しいことをしようとする研究者だ。

ところが、データを使うには強力なコンピューターが必要で、そのコンピューターは限られた国立の研究機関や大学にしかないという状況では、研究者ですらデータを自由に利用して自分の研究を進めることができない。

研究者が十分にデータの使い方を開拓できない状況では、民間のデータ利用が広がるはずもない。

以上まとめると、

(1)初期投資が莫ばく大だいであること

(2)ロケット技術はそのままミサイル技術に直結すること

(3)((2)とも関連して)宇宙を利用しなければ得られない利便が国家安全保障に直結すること

(4)その利便を民間市場でマネタイズする方法が見つからないこと

(5)コンピューターをはじめとした民間の宇宙利用を進めるのに不可欠の周辺技術が未発達だったこと

これらの要因のため、20世紀を通じて宇宙開発は国の行う事業であり続けたのであった。

松浦晋也

ノンフィクション・ライター。宇宙作家クラブ会員。1962年東京都出身。日経BP社記者を経て2000年に独立。航空宇宙分野、メカニカル・エンジニアリング、パソコン、通信・放送分野などで執筆活動を行っている